與前作相隔 3 年,聲子蟲發行第三張專輯《遺心病》。如果是此刻持續積極運作的青壯樂團,3 年一張專輯的速度不免讓人覺得太慢了,但因為聲子蟲上回蟄眠是以 10 年為單位,這次《遺心病》接在《真面目》3 年後,反而讓人意外。

「我就有在逼啊!」聲子蟲總管兼團員的聞理說,本來設定是兩年就要一張,但因為眾人實在太忙,又延後一年。《真面目》結束沒多久就開始構思新專輯,所幸柯明持續有產出,日常累積足夠的創作碎片,催生〈放射線治療〉在 2023 年以單曲問世。

初聽〈放射線治療〉,既非「傳統」後搖,也非典型的聲子蟲:歪斜、不修邊幅的刮耳吉他嘈嘈,粗礪的鼓和貝斯被推到眼前,一切在帶點毛邊的硬式搖滾和無浪潮音速青春之間擺盪。整首歌進行直到 4 分鐘才會出現後半段的主要動機,也是眾人比較熟悉、銀光幽亮的聲子蟲音色。

問柯明有任何參考資料嗎?「想要回味一下現在比較少的這類吉他風格,但我沒有刻意參考誰,就是想做有別於以往的聲子蟲,搭配『病』這個主題。」

2022 年,柯明的父親在一次新冠疫苗注射後,覺得身體微恙,經檢查才發現罹癌(與疫苗無關),所幸發現得早,此後開始三十幾次的放射線療程。雖然非主要陪病者,柯明固定每個月回南部探望一次,感覺到長輩正在老去,每見一回都不免悵然。

幾乎同時,盧律銘的父親也檢查出癌症,自述爸爸非常養生,作息規律飲食健康,盧說診斷出這件事對爸爸打擊很大。面對至親患病,除了自己的心緒波動,生活節奏被打亂,也會目睹家長喪志的一面「我覺得癌症最容易被摧毀的就是心理狀態,身體可能有機會修復,但即使你說你康復了,經歷之後的樣態肯定與先前不同」。

老家同樣位於屏東的兩人,平常幾乎不聯絡,那段時間難得彼此問候一番,或許因為經歷相仿,柯盧兩個人合作起來頻率更貼近,例如排專輯歌序,以前絕對想法不同,這次意外地都很有共識。

錄完〈放射線治療〉盧律銘也感受到不同於以往的聲子蟲。「這是一張中年才做得出的專輯。」中年人僅是日常生活扛著自己時常就已步履蹣跚,除了原生家庭,還有親密關係、教養、職場等大小不一的經營責任,如今又突然丟給你一大袋負擔,究竟要扛幾樓?

將身體與疾病的對抗「聽覺化」

《遺心病》以病為經緯,將旋律依附在扭曲的音色上,意圖顛覆,拒絕過耳即忘的滑順,既然心已遺落,更要肉痛。

聲子蟲向來以柯明為主發想創作,聲子蟲集體編曲,盧律銘擔任製作人。回顧上一張《真面目》,盧表示 10 年跨度讓《真面目》多少保留一些青春的能量,有很多比較衝的元素,彷彿後搖界的吉他英雄,以吉他引領歌曲的走向。來到《遺心病》不希望再走老路,目標是讓整體呈現更像樂團。

既然回到團,重中之重理當是鼓跟貝斯,將兩者放到核心,兩把吉他在旁邊,如果以一棵樹來說「他們倆(貝斯跟鼓)就是樹幹,我們則是樹葉」。

於是所有歌曲的貝斯跟鼓往前一放,聽來鏗鏘,每一聲撞擊都從地心竄出,乾裂又厚實,顆粒清晰可見。大幅改動了編曲和彈奏的習慣,對 Q(貝斯)和阿甘(鼓)來說,自然也十分挑戰。以往阿甘習慣依靠柯明的吉他來確定段落,然後這次錄音一切以鼓為中央伍,歌曲快慢變化、跌宕起伏全是鼓在發力。一般的曲式進行可能是 A1、A2 再接 B1 或 C,這回《遺心病》所有的歌都像嵌合蟻,把各個段落猛然鑲在一起卻不顯突兀,其中關鍵在巨幅變化的段落間過渡,這些過渡皆由貝斯跟鼓在支撐天地。

這次寫歌,柯明不再去想是否受歡迎,聽眾接收後回應又如何云云,而是純粹聚焦在主題核心上圍繞,過程也不免有卡頓,但每完成一首,就像是治癒了一點心殤。盧律銘補充,生病這個命題異常困難,又跟家人有關,「它是在講一個心境,但那心境究竟是什麼?」

挖掘內心大不易,早期 demo 很多東西都比較平,無法聚攏成形,著實費了一番功夫。盧跟柯重新討論、確立結構,重新鋪排,把歌曲動態拉起來,第一首破體完成之後,頭過身就過,後面幾首也就順流而下。

「第一首必須要有重量。」柯明對〈破體〉有個明確的想像:透過顯微鏡的微觀畫面,一個細胞抑或是病毒,正在逐漸侵蝕身體。〈破體〉的鼓點異常方正,甚至有點反直覺,開頭兩分半以進行曲非常緩慢的方式推疊,即是病毒逐步進逼。

盧律銘說,如果是阿甘以前的習慣,可能兩小節就會想要變化或是加點碎拍,但這次的鼓就是力求簡單又超大顆,他跟錄音師 Zen 這次都很追求音色的精準:鼓打在哪裡位置、怎樣的力道,待要變化時才能將反差做出來。前奏吉他朗聲,搭配後方飄忽的效果器,也有點天空爆炸〈First Breath After Coma〉心電圖的況味,後半的吉他拉扯,pan 左 pan 右,再到鼓急急追趕⋯⋯都是身體和疾病對抗的聽覺化。在《遺心病》裡,幾位中年異男練習如何講真心話,但不是悄悄話的語調,依舊要很聲子蟲,絕對大聲。

弦樂蟄伏、薩克斯風旋舞,李瀧讀詩

開頭兩首從風格跟結構上打破限制,中間兩首則是別出心裁的跨界融合。〈副作用〉邀來李瀧,繼鄭宜農之後又一次與台灣樂人合作。2023 年,盧律銘邀請她擔任當金音評審,雙方口頭承諾日後合作。正好聞理也建議嘗試一首有人聲的歌,避免被所謂的後搖框架限制住:「一直講(後搖)這個東西超無聊的。」

盧覺得〈副作用〉創作過程很像 J.J.亞伯拉罕的小說《S.》。在小說主要故事之外,還有一個類似註記的內文,其實是另一個故事,書中不同顏色的手寫字又自成一條故事線,彼此乍看無關卻互相串接。柯明先起頭,交由盧律銘重整再丟給李瀧,然而李瀧繞過盧提出的 vocal guide,替歌曲添上意外的幾筆,於是李瀧交回來的東西雖然精彩,卻又要再次收束重整,三個人之間彼此拋接,一直到最後才迎來這首帶有瞪鞋氣息、詩意流線的〈副作用〉。

李瀧以生死契合主題,朗聲唸唱關於狐狸的現代詩,原本的旋律則被保留由盧來唱,於是他搭配歌詞的詩,將人聲旋律填上英文詞,成為現在三線並行的模樣。過程中,李瀧又拋出韓國兒歌〈狐狸呀 你在做什麼呢〉(여우야여우야뭐하니)放在歌曲裡,最後成為現在的尾奏,而直到她來台錄音的時候才揭露:原來狐狸在韓國文化裡,隱隱還有厭女之意。

接在副作用之後是專輯同名曲〈遺心病〉,指新冠肺炎患者復原後,仍有一段漫長的身心影響時間。前半的五聲音階旋律線搭上吉他刷 chord,乍聽竟然有點伍佰。然而一切皆是為了後半的狂亂鋪陳,編曲完確立整個結構之後,他們覺得好像可以加上薩克斯風,但又不能是吹奏旋律,於是邀來謝明諺,請他 free jazz 即興,搭配寬扁俗艷的合成器,不成調的薩克斯風破空旋舞,彷彿藍色巨星。

最後兩首〈一命〉和〈解藥〉帶來的是經典款,前者是意志力的展現,兩把吉他飆風互追,intro 的雜訊、outro 的聲納都是華麗鋪排,前奏裡甚至藏了一段〈時雨〉的間奏 riff,只是歷經混音之後 再也沒人聽得出來,團員笑說或許可以徵求樂迷的 reels 挑戰,看誰有聽出玄機。而〈解藥〉乍聞明亮有解,想起 Mew 的〈Comforting Sounds〉,最後卻埋藏伏筆,危險餘悸。

《真面目》裡的弦樂是火力全開,然而〈解藥〉的弦樂卻是很隱性又富含能量的大塊存在,中段話鋒一轉,不和諧的琴聲搖晃顛簸,一長串極速掄鼓大開大闔,邁向不和諧的結尾。柯明形容這種感覺「就像電影《28天倒數毀滅》多年後可能會再回來」——突如其來、難以預測。

提到父親最近又要再度接受化療,他說最後那段變奏自己每次聽到都會起雞皮疙瘩。不確定何時會再次經歷同樣的痛苦,歌曲最終也留下了一個開放式的懸念。

要讓觀眾更不舒服一點

這次的實體專輯設計延續《真面目》,同樣由見本生物團隊操刀,最初從「生病」和「體內怪物」等意象發想,形體模糊且流動,既要保有後搖的空間包覆感,又要契合專輯的核心概念。中間也有旁生討論例如 Spiritualized 的藥盒、阿飛西雅《提去買藥仔》的藥袋,這些藥物轉化包裝的經典設計。

最終,專輯外殼以「生病的皮膚」呈現,紙張的肌理與打凸的文字皆成為身體表層的一部分。打開之後,內裡以雞眼扣和壓克力板製造出病歷表的形式,搭配身體部位的斷層掃描,上頭覆蓋銀墨向量圖。字體設計上,見本生物團隊也從電腦斷層的組織剖面獲得靈感,最初看來過於黑死金屬風格,經調整後保有流動感又增添幾許銳利。位於最裡層的 CD 上壓印了細胞圖樣,符合組織結構,但若將專輯翻轉過來觀看,卻又透回皮膚表層,內外交錯,互為表裡。

此外,仿 X 光材質的概念被延伸至試聽會的小卡設計,上面同時預告專場演出的時間與地點。設計總監盧翊軒表示,希望能讓這些設計元素進一步靈活運用,延伸到演出的現場體驗。

9 月 20 號挑戰 Legacy TERA 專場,除了一貫的光影魔法以及嗡鳴音量,專輯有很多細節不易呈現,哪些聲音要保留、哪些選擇捨棄、哪些要調整,也是近期眾人練團的考量。以往負責踩預算剎車的聞理,如今也跟盧律銘一起油門加速催滿,務求現場體驗做到更極限,目標是「讓觀眾更不舒服一點」。

除了盧律銘和聞理,聲子蟲其餘三人皆非全職音樂產業工作者,眾人早已將樂團當成習慣,平衡團務、工作、生活各個面向切換之間似乎沒有想像中緊繃,並非毫不費力,只是被打趴之後,還是會嘗試要站起來。

為了配合大家的既有生活,要「撨」練團、演出都得及早規劃,例如 4 天 4 個城市、過於密集的巡演排程,或是 2024 一整年只有兩場演出,過猶不及,量少質精,如何維持演出狀態?

團員坦承「其實不太能維持」只能在巡演專場前加緊練習,畢竟聲子蟲再啟是眾人共同的決定,約好了不僅止於做身體健康的,大家自然就甘願為此花上一些心力,例如一大早 9 點練團,例如要比年輕時更早開始安排行程,互相配合,除了多一份收入,聲子蟲也是眾人的寄託。

誓言與制約策動的「後搖滾」

看似大巧不工,近觀《遺心病》全是毫雕細節,關於疾病、對抗疾病,聲音成了心殤的宣洩出口。聲子蟲向來是由柯做主腦,盧當輔助,這回兩個人的比例更趨平衡,Q 覺得有些地方讓人想起「棋盤上的空格」(編按:盧律銘過去的電子樂組合)。

苦難後成果令人滿意,透過生命歷程煉得這些內容,值得中年男子抬頭,彼此自溺卻節制地互道一聲「不錯不錯」。

自 Simon Reynolds 初次在 1994 年的文章提起後搖滾(Post-rock)這一帶有突破性的新詞,蓋因他對於當時的復古浪潮(沒錯,復古風不是這幾年才吹)感到反胃,後搖初始於「將搖滾配器用於非搖滾的目的」(using rock instrumentation for non-rock purposes),而後經歷結構化,成為許多人現在認知中的後搖:無人聲、沉緩的主歌,激烈的副歌⋯⋯。

近年許多歐美的後搖創作者或許因為疫情,或許渴望變化,音樂幾乎無一例外都往更靜謐處轉向,然而聲子蟲選擇將自己留在樂團的領域之內,透過誓言與制約激發異色火花,聽感依然是後搖,卻成就了不曾見聞的排列組合。

無論你怎麼想像後搖,可以肯定的是:它應該是一種面向未來,踏上未知的音樂。聲子蟲亦然。

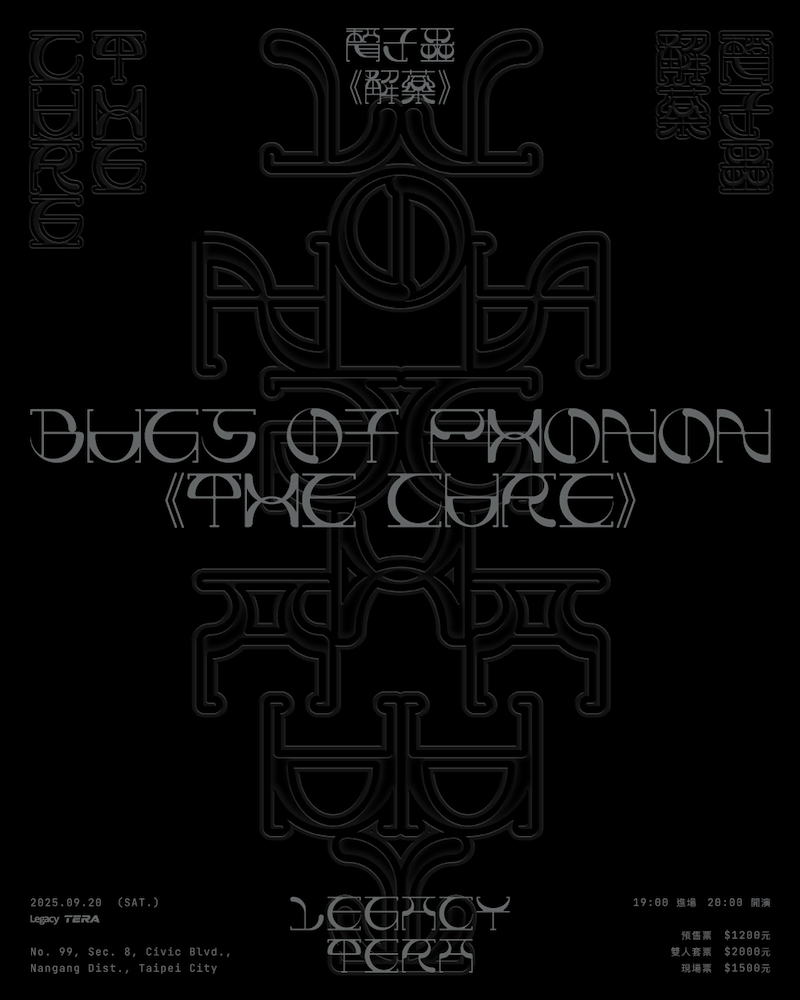

【聲子蟲《THE CURE》專場】

🦠 演出時間|2025/9/20 (六) 19:00入場/20:00開演

🦠 演出地點|Legacy TERA(115台北市南港區市民大道八段99號)

🦠 售票時間|7/30(三)中午12:00

🦠 購票連結|https://www.indievox.com/activity/detail/25_iv0367782