台灣,這座島嶼經歷殖民與政權更迭,不同族群的遷入使其逐漸成為兼容並蓄的土地。從街角繽紛的招牌到層疊的城市色彩,新舊元素在此交錯,勾勒出獨特的日常風景。野巢的音樂亦是如此,團員們一方面深受台灣生活經驗滋養,同時吸收來自海外音樂場景及養分,將爵士、R&B、Drum & Bass 等聲響,拼貼出既在地、又無法被單一風格框住的聲音圖景。

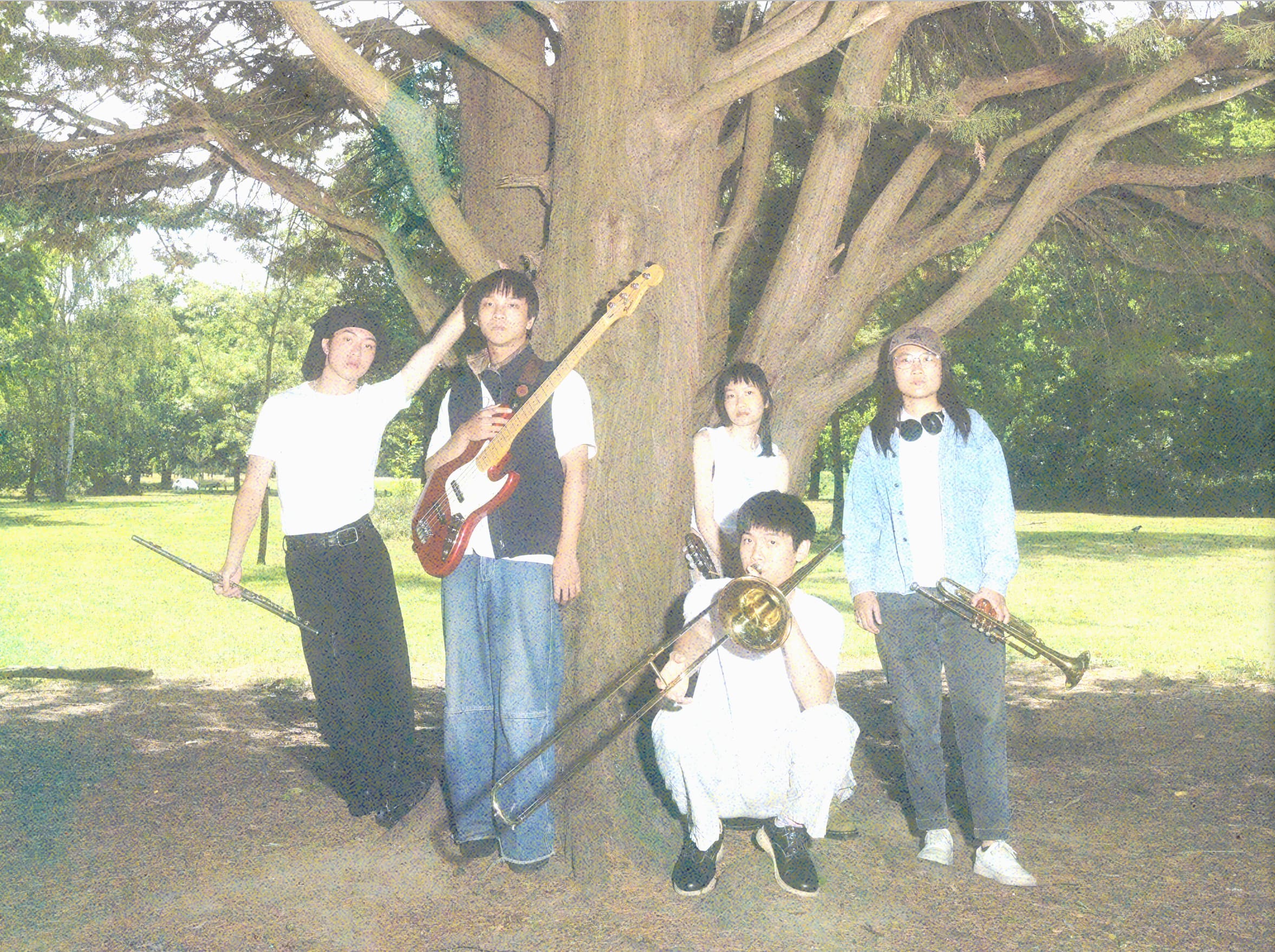

2022 年夏天,在台北市的某個角落,野巢找到一個能夠鬆開筋骨的木材房。最初由 Yen 和 Suly 以兩把吉他構築聲音的雛形,隨著鼓手阿旺、貝斯手哲玄、小號手佳穎的加入,原先以導演身份與野巢合作的 YOJI 也加入團隊,擔任長笛跟合音的角色。這些在藝術大學裡就學、各自擁有不同背景與風格的人們陸續聚集,如同一顆顆蛋落入巢中,最終形成一個能容納各種聲音與創作能量的所在。

野巢的音樂旅程很快踏出台北,朝陌生的地景蔓延。最遠,去到了倫敦的 Bakerloo line,在地鐵的黑暗與震動之中,試著找出聲音的出口。

位於於英國倫敦的 Bakerloo 地鐵線蜿蜒穿城,轉乘處宛如迷宮。野巢的新作〈Bakerloo〉便取名自此,靈感來自吉他手 Yen 在倫敦念書時的一段插曲——有天依照 Google 指示搭地鐵回家,到站後發現站牌無預警關閉,原先 40 分鐘的路途,花了將近 3 個小時的時間才抵達。

在地鐵中迷路、摸索方向的感覺,似乎也與野巢的狀態有著緊密連結。2023 年底,團員陸續踏上人生的分岔路——當兵、出國、升學,巢裡的雛鳥紛飛,團員如今分散在英國、荷蘭與台灣三地:Yen 在倫敦 Trinity Laban 主修爵士樂,小號手佳穎也在阿姆斯特丹(CvA)研讀爵士,其他成員或在就學中,或剛剛踏入社會,如同鼓手阿旺形容:「〈Bakerloo〉反映了我們當時的狀態。在夏天的車廂內享受涼爽,但到站時,還是得鼓起力氣離開舒服的空間,去面對外面的現實。」

他們如同初長成的孩子,既嚮往自由與創作的擴張,同時也得面對現實與責任的拉扯,時常在心裡叩問自己:「我要怎麼生活?」

2024 年春天,我曾在現場看過兩隻小鳥的 acoustic set,記得當天地下室裡洋溢著一種生氣勃勃的氛圍。此後再透過零星的演出實況錄影,逐漸拼湊對「野巢」的認識。今年 3 月,隨著〈Bakerloo〉MV 釋出,野巢逐漸被更多聽眾認識。不論是收放自如的演出能量,或是結合影像的獨特語彙,都讓我不禁好奇:這群人獨樹一格的創作養分,究竟從何而來?

交雜生長的音樂「米克斯」

與野巢的訪談在線上展開,可能因年紀相仿,氣氛像是與國外的朋友閒聊近況。Yen 笑說:「我在金時空,佳穎在銀時空,YOJI 在銅時空,就像《終極一班》裡那樣。」團員各自在不同時空生活,但野巢的營運與創作始終沒有中斷,反而因為不同文化的介入和開放的網路,而變得更豐富。

到英國之後,Yen 親身體會到「爵士」並非遙遠的音樂名詞,而是與日常緊密相連的生活場景。雖然沉浸在被爵士樂包圍的城市裡,但問起近期聆聽的作品,他推薦的卻是 Cornelius(小山田圭吾)的《Sensuous》。那獨一無二的合成器聲響,讓他意識到,「獨特本身就是一種方向,沒有必要不獨特,和其他人不一樣,也不用覺得害臊。」

野巢的 Spotify 藝人頁面上,有個名叫「discography」的播放清單,由團員共同編輯,一共收藏了 334 首歌曲,從 Daniel Caesar、Gogo Penguin、Radiohead、NewJeans、青葉市子到萬能青年旅店,龐雜到難以分類的音樂,都在不同時期餵養著他們成長。

Suly 試著解釋,「野巢最大的交集是爵士,」話剛出口又反悔,「但這麼說好像又太廣了⋯⋯」只好回歸自身的聆聽歷程。她分享,近期愛聽的是巴西吉他手、作曲家 Luiz Bonfá,聽完後發覺「青葉市子應該會喜歡他」如此一層一層挖掘,去理解偶像的偶像,才能建構出自己的樣子。

如同台灣混雜交織的文化樣態,野巢的音樂也同樣帶有「米克斯」的特質,爵士的即興、R&B 的律動、Drum & Bass 的速度感交織在一起,拼貼出難以被單一風格定義的聲響。

遠赴西方求學,除了要在音樂中找到自己,難免要面對複雜的種族與自我認同課題。在荷蘭研讀爵士的小號手佳穎提到,「在台灣,吹爵士小號的女生比例雖然不多,但我至少不是唯一一個;但在荷蘭,作為一個黑頭髮、黑眼睛、吹爵士小號的女生,就顯得很不一樣。」她回憶某次參與當地樂團的演出,solo 的瞬間,突然意識到自己正在向世界證明:亞洲女性同樣能以爵士小號發聲。

在被摧毀之後,會慢慢長出「我就是這樣」的自信。佳穎說:「我不想像其他男性小號手一樣吹得又高又快,雖然會有不得不這麼做的壓力,但當我發現那不是我想要的,就會開始覺得自己跟別人很不一樣。」她一反常態,以抒情、緩慢而飽含情感的音樂語彙,塑造專屬於自己的聲音。即使還無法確定這份獨特,是來自台灣背景、還是女性身分,但無論原因為何,當她站上舞台時,總能讓人一眼認出——那就是林佳穎。

在異鄉,重新認知台灣

今年夏天,Yen 的學業期滿,準備返台,沒想到臨行前,學校卻端出更優渥的條件,希望他留下。看似穩妥的承諾,卻讓他愈發不安——他捨不得故鄉的夥伴,更害怕與台灣失去連結:「如果再留下來,我會和台灣越來越沒有關係。我會領英鎊薪水,護照從綠色換成黑色,我就是英國人了。」

比起追求個人的成就,他更想與身邊有潛力的夥伴們一起把音樂帶向世界。這個念頭讓他下定決心選擇回到台灣。「這是個困難的決定,但我做到了。」Yen 在視訊畫面裡笑著說。

留學的經驗,讓佳穎和 Yen 更強烈意識到「認同」的重要,但那不是因為家國大義,而是重新認識自己的過程。「Fela Kuti 將奈及利亞的社會狀況傳遞給全世界,Ebo Taylor 試著跟大家分享迦納的事情。」野巢透過音樂路上的前輩,不斷辯證音樂如何承載文化與認同,並且先一步思考,何謂具有「在地性」的音樂?

Suly 提到,「在地性」的吸引力來自一種好奇心——當你被音樂打動時,也會渴望理解其背後的文化與日常,「這樣的東西,會讓一個地方變得有魅力。」音樂如同一股驅動力,帶你翻開音樂人曾讀過的書、走進他曾經走過的街道,體驗城市的文化脈絡。歌詞裡出現的街角咖啡廳、靠窗的位置,都成為孕育作品的日常養分。

野巢的音樂中,也曾流露出台灣的生活印記。2023 年,野巢發行的迷你專輯《Sunshade》帶著木質的溫潤,讓人彷彿能窺見山嵐瀰漫、湧泉流動的景象,正如多山的台灣以山為軸,孕育出生活的日常。其中一首〈Tobiyama〉取名自 Suly 故鄉三峽的鳶山,旋律一段段推進的呼吸感,如登山時的步伐,時而險峻、時而平緩。

貝斯手哲玄直言,他從未以「代表台灣」為出發點創作,「我們只是專心做當下想做的東西。這些東西會有台灣的影子,因為這就是我們身處的生活環境。」也因此,當外國聽眾聽見野巢的音樂時,往往會在旋律中讀出屬於台灣的另一種樣貌。

Suly 提到好友李子豪的觀點:「寫自己的生活,就是在寫台灣」,這句話正好呼應 Yen 的體會——留學時他意識到自己「黑頭髮、黑眼睛」的外貌,就已經是在代表台灣;不論他寫的歌、看見的事物,或是身邊的團員,這都是他所理解的台灣。

時間驅動的電梯唱片機

成團以來,野巢陸續推出數首單曲並集結成兩張 EP。今年,他們正籌備首張專輯,並率先釋出前導單曲〈魚湖〉。這首作品源自 YOJI 舊電腦裡的一段旋律,封面則取自他與妹妹的童年照片。懷舊氛圍不僅折射了個人記憶,也濃縮團隊這一年間的酸甜苦辣。〈魚湖〉像是一扇入口,將聽者引向新專輯的核心意象——「過渡」。

而這份「過渡」的感受,在專輯中被具象化為一段電梯旅程。身體感受著失重的加減速,樓層數字不斷跳動,感官被推至更敏銳的狀態。此刻,一台唱盤緩緩轉動,電梯音樂的悠然旋律暫時消弭焦慮。電梯抵達一樓,「叮」的一聲,門打開,走出電梯後,方才的世界隨即被拋在身後,只剩衣袖殘留的涼意。

這段切換間的停頓,正是野巢新專輯欲捕捉的核心意象。比起仍保有「有機」氣息的《Lift》,新作以「電梯音樂」為標題,延續時間與成長的思索,氛圍更為沉重、內斂,卻也融入了更多人聲,更貼近創作者的主觀意識。

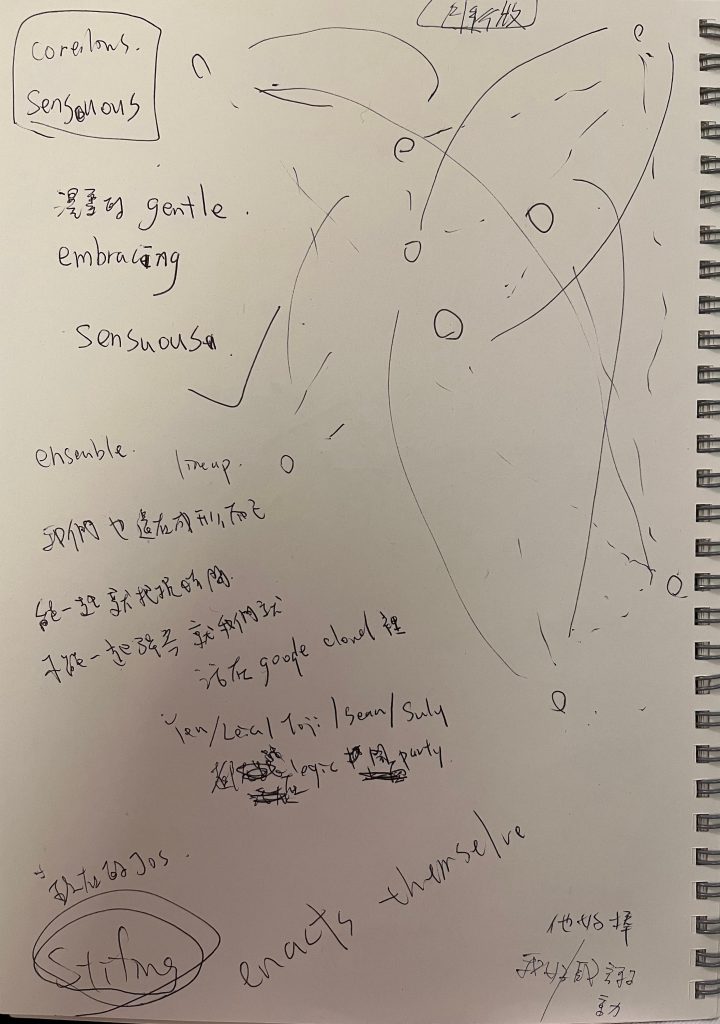

團員對專輯各有不同的想像,佳穎將作品比喻她在荷蘭的狀態,聽感上縈繞著「我現在到底在哪裡?」的疑惑,然而答案並不重要,重要的是一路上所經歷的體驗。Yen 則以圖像形容腦中的畫面,一顆顆分散卻彼此認識的細胞,宛如專輯裡獨立又相連的曲目,「這張圖也代表 logic 上面每一個 regions,它們都是個體,但又互相合在一起。」聽感上,歌曲風格如廣播般隨機切換:前一刻還是〈Moons〉,下一秒已轉入〈so far〉。

專輯封面構思也延續拼貼與流動感。從 Yen 與 Suly 簡單的手稿開始,嘗試做成立體浮雕的質感。此外,裝幀部分依舊想邀來好友王曈協作,從第一張 EP《Sunshade》開始,他便是野巢的長期夥伴。團員笑說,他們就像許多重疊的圓圈,各自有主要的責任,卻總能彼此補位,讓整體保持流動。於是,這張專輯早已超越單純的音樂範疇,成為聲音、影像與裝幀彼此交織的多媒體實驗。

今年夏天,他們帶著靈感赴英國錄音,也計畫將旅途中偶遇的聲音與緣分帶回台灣。Yen 形容像是趟「不強迫完成待辦清單」的旅程,讓不同日常激盪出新的火花。年底,他們也計畫回台舉辦專場,並持續製作,帶給聽眾更多驚喜。電梯裡的唱盤仍在旋轉,時間持續推動,為野巢刻下新的篇章。

持續擴充的巢穴

比起傳統定義下的「樂團」,野巢更像是一個開放、流動的創作組合。佳穎將野巢形容成一張空白的畫布,「你可以自由延展,甚至畫到塗出去,或是你今天就想畫在桌上也沒關係。」無論是渴望發出聲音,或是選擇保持沉默,都能被團體接納。

野巢仍在持續擴充,同時也不設限成員的來去,「如果你有其他人生規劃,完全可以離開,我們也都很支持。」在團員眼中,聚合與分散都是自然的狀態,能在不確定的階段裡一起玩耍、創作,本身已足夠珍貴。

在初出社會、未被世界定型的此時,野巢對於未來沒有太明確的想像,「邊走邊看」是最務實的選項。Suly 坦言:「每個人的人生太不一樣了,我們不可能為了玩樂團,就把彼此綁在一起。」在野巢,所有的發生都會被欣然接受。

野巢的創作能量不僅止於音樂,也延伸至影像、視覺、Podcast、DJ set 等多種形式,以「野巢」這個名義實踐想做的事。就像他們欣賞的美國樂團 Fugazi,秉持 DIY 精神,將創作視為整體概念的實踐。Yen 進一步補充,創作的本質並不僅於成果,而是持續整理與溝通的過程,「每個人的『作品』其實都只是展現了自己其中一個面向。」

因此,他們不急於定義自己,只是單純地熱愛音樂,渴望將情緒傳遞出去,與此同時,也不斷探索音樂規則之外的邊界。野巢不斷發出聲音,也持續吸收聲音,這樣的流動與交換,正是這群少年回應世界、滿足好奇心的方式。

在野巢中,每個人都是獨立的個體,也是作品的主角,團員間彼此欣賞、珍惜對方的才華。正如 Yen 所形容:「我們每個人都可以是 artist,野巢可能是我們之間的互動而已,好玩!」

(圖片提供 / 野巢)

-side-420x218.jpg)