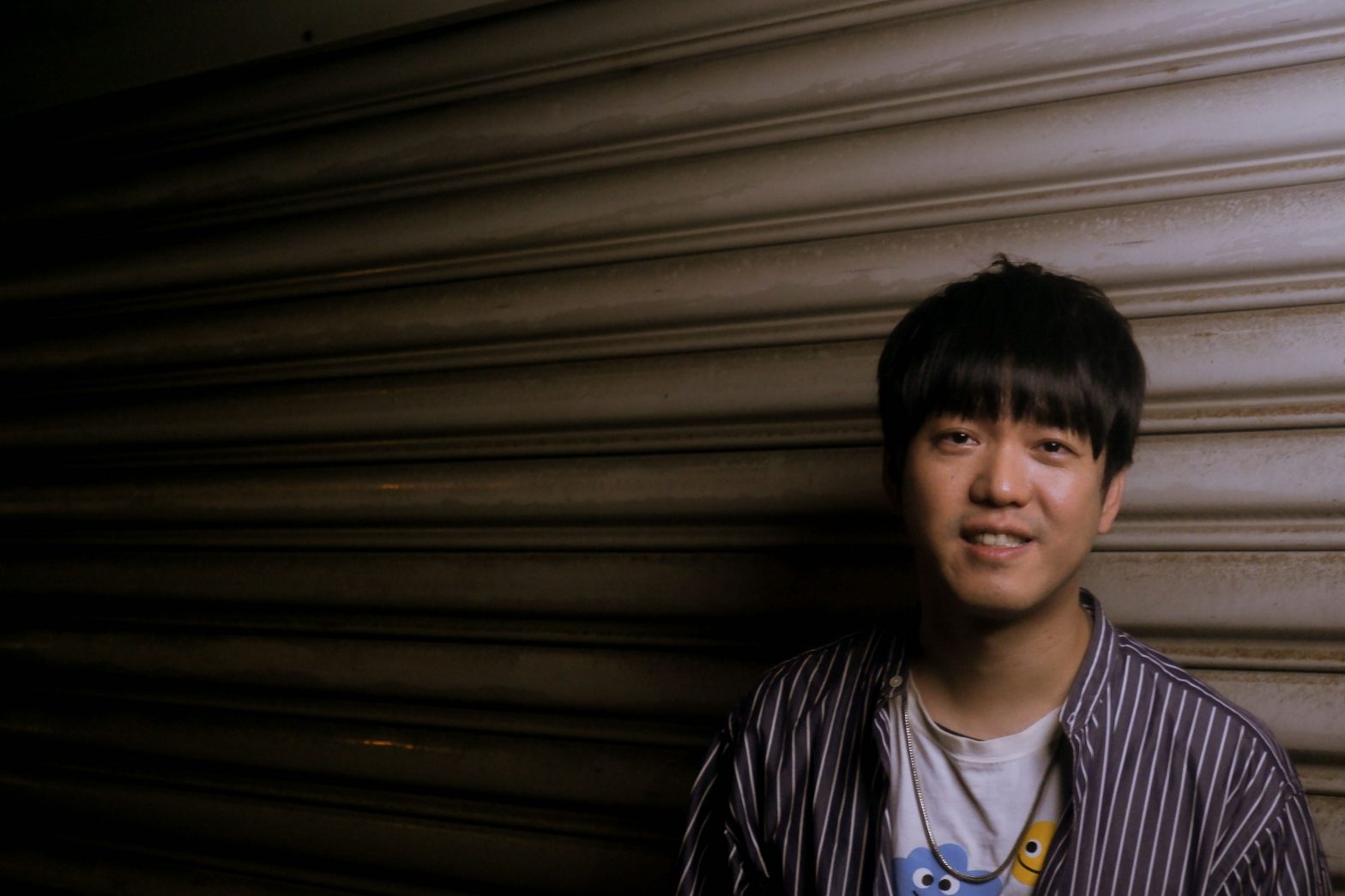

秦旭章是守夜人團長、放飛音樂 WiFi Music 負責人,發表寫過 200 多首歌,跨足詞曲、製作、編曲、遊戲及影視配樂等領域,是各大音樂獎項的常客。

可能名字有個「旭」,他未曾遇到一場表演下雨。又或走在路上,遇到某某大師教他打手印,讓他覺得「自己一定是一種載體的命」,負責接收人世間的各種訊號。

在師大路附近,他租了一間頂樓加蓋。去年底,「拼命」有颱風的時候,他正為新專輯《我以為宇宙跟我說好了》做收尾,很多東西寫到一半,需要一股定力才能完成。頂加的風雨強到,讓他完全動彈不得,被關了好幾天。

身為浪漫的雙魚座,他後來覺得這些颱風,或許是來幫忙完成新歌,不准他離開房間。

由於人生太怪異,他擔心講完別人會覺得:「太誇張了吧!」變得不像正常人,他在很多地方就點到為止。因此在這篇專訪中,旭章重複最多次的話,可能是「這可以不要寫」、「不知道這能不能寫」,不然就是「你自己看要不要寫」。

等到那些「沒有寫」的故事說完,我才明白那是基於信任,他才會脫口而出。

我和旭章認識好一陣子,直到在一場音樂祭擔任評審才開始熟識。我倆之外,評審團裡還有另一位獨立廠牌負責人,但旗下的某大團離開之後,聲勢似乎不如以往。

或許出自同理心,同是經營廠牌的旭章,擔心這位朋友受人冷落,主動向我提及這件事,他說:「比賽結束後,我想去打聲招呼。」即使兩人平時處在不一樣的音樂場景。

不知為何,我對於這類小事印象深刻。

畢竟,看著處處在「抱團」、冷暖自知的圈子,此舉顯得特別可貴:一方面說明旭章的溫柔;另一方面也透露他過去的焦慮。幾年前,他在馬世芳節目《耳朵借我》曾提到:「音樂產業的人際關係,是變動很大的。」

「當你有在幹嘛的時候,一下大家都是朋友。當你好像沒在幹嘛的時候,大家可能就比較沒有理睬。」踏入業內 10 多年,他自覺如此,「但不是每個人都有這樣的經驗,我很誠實的覺得這些東西,是讓我比較焦慮的來源,當然我已經克服這樣子的想法。」

越小越迷茫,旭章自認,小時候很憂鬱,是一個非常憂鬱的人。他現在就變得很開心,即使仍睡不著,或者說不太愛睡覺,有時能一口氣工作好幾天,再睡好幾天。

「我小時候長得很老,長大就突然⋯⋯過了 3、40 歲以後,身體健康檢查跟外表都變得比較小。」他形容自己由衰老恢復年輕,如電影《班傑明的奇幻旅程》主人翁般,只不過音樂成了他的藥。

我的朋友是石頭

時間是晚上 10 點鐘,旭章結束電台通告,我們約在松江路上的練團室。

採訪開始前,我先介紹攝影師 Anica,旭章得知她來自香港就用廣東話聊天:「小時候住在深水埗,我在那邊有唸一點點書,但我聽起來像是 ABC 講廣東話⋯⋯。」

我接續這個話題發問:「現在回頭看,跟別人有不一樣的成長背景是好的嗎?」

「對,很少有人做獨立音樂可以寫那麼多歌,給電影跟流行歌手,感覺信手拈來。」一直處在移動的狀態,他親眼見過很多事:「但自己心境也⋯⋯我的生命滿扭曲的,有些事不太好說,至少在過程當中,提早感覺到很多事情去寫東西。」

1981 年出生的旭章,香港出生,台灣長大,還一度跟家人搬到上海、美國。踏入不惑之年,等於大半人生,三分之二在台灣,三分之一在他方,笑稱自己「飛機運」很強:「不用表演巡演,小時候也一直飛。」

還是有在台灣唸到大學?「對,依照正常的學期時間。」他解釋,比如說老家在香港,又要回去香港住,偶爾又要去美國。身為家中獨子,就算結識好朋友,家人換工作又得馬上搬家,一個人消磨很多日子。

「所以我就研究礦石。」雙手戴滿水晶的他,從口袋裡掏出石頭給我們看,「今天帶一些石頭,拉長石、海水藍寶什麼的。」小時候的旭章,常一個人待在異地,他帶著的不是娃娃,而是這些石頭,「石頭跟著我移動,是我可以說話的對象。它們就像我的朋友,好像有一個人跟我,出發去念書、去工作、去旅行的感覺。」

原來不是最近才開始?「我知道這幾年身心靈很紅,大家就想要討論這些事情。」旭章從小就會去河邊撿石頭、研究礦石,上網或去圖書館找它們的功能,他說不是迷信,「就覺得很孤單,想查哪顆石頭可以緩解焦慮、哪顆石頭可以帶來好運。」

那段人生懸宕在迷茫的狀態,除了石頭陪伴他,長大一些還有九O年代前後的歐美獨立樂團。「很多人那時候可能就嗑藥,我沒有嘛。我只需要一副耳機,那個時候還是 iPod,它就是我最好的朋友,裡頭灌了 iTunes 下載來的那些歌,The Smashing Pumpkins、BECK、Sonic Youth,Yo La Tengo 也是那時候聽的。」

如同感冒了要吃藥,音樂成為他的解藥,他說:「我騎腳踏車聽 Sigur Rós 跟 Alanis Morissette,就覺得我被治癒了,我的病都會好。」

那個秦旭章

我追問:「以風格來說,守夜人跟你喜歡的獨立團似乎不太相同?」他說,因為沒有那樣的主唱,他自己也唱不了那樣:「如果你做過流行音樂,就會知道做那樣會四不像。我做溫室雜草的配唱製作人,主唱劉偉頡一開口就有那個底氣。」

旭章形容,自己歌聲比較竊竊私語,很呢喃有點昏昏的,後來才知道有蹬鞋、Dream Pop。發現越來越多這類型的時候,理解「我好像是這一掛的」,就覺得自己不會很奇怪,「但以前不知道有那風格的時候,我就不唱歌,不知道自己是什麼。」

高職唸資訊科,大學讀新聞系,旭章小時候學過古典鋼琴,喜愛宮崎駿的配樂,但用聽的彈,不太會識譜,覺得很制式化就跟家人說:「不想學了。」他故意不考高中,想在高職學一技之長及玩樂。上課做程式設計,下了課就跑吉他社,當上社長、用吉他開啟創作生涯,創作才華在校際比賽上,受到評審注目。

「何欣穗、夾子小應、旺福小民,或是四分衛虎神、脫拉庫張國璽,我不知道為什麼學校都是這一群光譜的人當評審。我寫那樣的歌,反而會被他們給第一名。」旭章就會被這些頻率接近的人鼓勵,例如:「你應該這個時候就做音樂,因為你是不太一樣的人。」

這句是誰說的?「全部都有,小應其實鼓勵我滿多的,小民也有,游鴻明其實也有。」那時就彼此熟識?「交換 MSN,還有一些更 underground 的團,像是壞女兒,戴子是貝斯手,她也是說:『我覺得你做音樂有趣。』我們會在小白兔唱片行聊天,MSN 結束之後就跟這些人失聯。」當房仲的小應之外,這些人應該都還找得到吧?「小應最近有找回來,但他已經整個忘記我了。而且我是以鄒序的老闆身份跟他談授權,透過電話,我沒有說:『我是那個旭章。』」

他很想要重新找到這些朋友,對他們說:「我現在真的在做獨立音樂。」

起點即終點

當完兵之後,旭章從美國唸完管理碩士回來,曾遵循家裡望子成龍的期待,雖做過一些還算體面的工作,國會助理、電腦公司 HR、報紙記者⋯⋯,內心卻依然想要玩音樂。因緣際會下,他加入拾參樂團當鍵盤手,這兩兄弟帶他認識了梵谷的畫、披頭四的音樂,但旭章發現自己的個性,與樂團很陽光、充滿愛的氛圍不太搭嘎。

玩團之路並不容易,打工兼差,再把收入投資器材。辛苦多年,直到認識李壽全老師,介紹他進入國際級唱片公司,接各種案子才算掙到錢,旭章笑著:「但那時候不懂。我們跟著老師 ,有著滿多現在看來很難想像的資源。」

在合作過程當中,旭章發現李壽全老師沒有把他當晚輩。畢竟以前的製作人都很兇,他很不喜歡這種文化。「但李壽全老師會跟你打成一片,他會說:『我帶你們去吃 TGI FRIDAYS。』」他接著說:「我入行是彈主流,但玩樂的對象是獨立樂團。很衝突,因為那個時候獨立音樂是——看起來很有風景,但是真的沒錢。」

旭章入行才驚覺,本土音樂產業的規則已改變,一切重新洗牌。2010 年代初期,主流與獨立的界線仍壁壘分明,不比他小時候聽的魔岩唱片那樣,另類音樂也能被「大製作」發成專輯,大賣數 10 萬張。他當時誤以為這只是一個起點,想不到一腳踏入就到終點。

眼看唱片行一間一間拆,身邊有些人開始去做 YouTuber、主持 Podcast,旭章其實也有那樣的想法。真要做出選擇的時候,他還是回到了音樂。

「但我已經沒當那種主流藝人的樂手,想寫自己的東西。」他在 30 歲的時候決定,一定要寫歌給其他人,或者說做自己的東西。不想一直服務別人的音樂,不管好不好聽。

後來,旭章遇到另一位貴人製作人陳建騏,鼓勵他寫雷亞遊戲的歌,再慢慢的從配樂轉成做獨立音樂,甚至經營一間公司。「我有一個獨立廠牌夢,也一直在試圖做不只是音樂的工作,就可以很純粹的把音樂當藥。」他說:「人生沒有想過做音樂,算是一直跳一直跳。」

小時候沒有想過做音樂?「沒有,音樂就是我的藥。可以講得比較誇張一點。我的成長背景比較悲傷,現在講起來一派輕鬆,但很難有穩定的感情跟朋友,對我來說生命灰灰的。」

成為守夜人

離開拾參樂團,旭章先是當藝人樂手,接著寫歌。他付出了所有,沒有自己的樂團,心中還是缺乏一份歸屬感。

「那時候自己覺得滿憂鬱的。」他猶疑了一下說:「這其實可以寫吧?就是我發現『我們好像是一個團』,我們常生活在一起,但其實⋯⋯講這個我會有點膚淺,就好像沒有人會知道我是誰,沒有人會記得。我有一種像是⋯⋯我們是團員,可是檯面上只有他。」

那時候還沒組成守夜人?你和鼓手其偉本來認識?「對,我從絲竹空認識其偉的。他參加爵士營,卻願意打得滿極簡的,沒有那麼要表現,就覺得滿適合做配樂。」

有段日子,旭章做遊戲配樂都掛「冰鳥工作室」演唱,成員來來去去。「除了其偉之外,也是有那時候的電吉他手、貝斯手。但那時候做雷亞遊戲配樂的一些團體,可能是韓國人、日本人都有很帥的名字,就變成當地非常紅的團。」旭章認為,他們的歌曲表現不比這些團遜色,甚至打入過日本 Oricon 公信榜。

「但誰會去看一個團體叫做冰鳥工作室?建騏說,你要取一個很浪漫的名字,因為我自己晚上睡不著,就叫 Night Keepers,也是跟遊戲有關。Keepers 對我來說是一個守護者,因為我喜歡電玩裡面,施放結界的角色,而不是攻擊的。」

自稱「助眠系」跨領域重唱組合的守夜人,首張專輯《永夜島》在唱片公司的操作下,旭章透露,「我們就拍一些那種⋯⋯他們的想像是 F.I.R,完全不是那種奇幻的那種。」他接著又說:「那張專輯都是遊戲的歌,而不是我們後來真的像個獨立樂團一樣,寫自己的歌。」

2020 年,第二張專輯《使者》加入主唱稚翎、吉他手佳穎,固定了成員。旭章有了 A&R 想法,收錄濃縮上萬網友睡不著經驗的歌曲〈我睡不著〉,僅在 Spotify 一個數位串流音樂平台,就創下破千萬的播放次數。

回頭看這項成績,算是相當成功,但像他鍾愛的歐美獨立樂團,旭章內心還是有一股底氣:「我沒有把〈我睡不著〉成功模式,複製貼上。每張專輯都要做不一樣的事情。其實只要鋼琴加英搖的副歌,唱得很療癒,創作大家的詞,我一定可以比現在更紅,我就叛逆不做這樣的事。」

還不夠放飛

當過記者的旭章,懂行業內的套路,說沒辦法看那些「誰誰誰又怎麼樣」的專訪,他認為一直在講自己多厲害的文章是不好的。

例如拍照,他就不想要像是成功的製作人,寧願拍在路邊玩交通錐,他說:「就是我還有一個放飛的心,但是我做不到,我也是一種 loser,你可以問我失敗的事,我超級願意說的。」

什麼失敗的案例可以說?「像剛提到,我聽的音樂⋯⋯在我的創作樂團裡面,離我真正理想的狀態,還要很大一步。不一定是樂手的問題,可能是我有沒有辦法,對自己夠誠實,把那些⋯⋯因為我喜歡的那些團,他們沒有太多生活的顧慮吧?」

他還有一種冒牌者症候群,夜深人靜時曾經感到自卑。「因為我在聽團仔裡面,看起來就是一個很斯文的人,我討不到他們的好。尤其去唱音樂節的時候,我覺得主辦單位都對我滿好的,常常可以唱到壓軸,我都不敢相信;我在流行音樂裡面,也許會覺得製作人、經紀人很喜歡我,但彼此一交談就發現,我又不是那掛的。或許看來是兩面討好的存在,但其實回到家躺在床上,覺得他們只是不得不應付我,說不定一轉身就覺得說:『這是哪來的怪人?我幹嘛多跟你說什麼?』」

聽起來很遜,旭章自嘲:「但是我要養公司,我必須像是一個平衡者,大於一個絕對放飛自我的人,所以很違背一個創作者,以及放飛音樂的名字。」但成立廠牌還是有給你帶來一些穩定感?「是滿大的,就是突然之間;就算成立廠牌很辛苦,操心的時間很多,可是我還真的養了這個廠牌。」他分析,團體戰必勝過單打獨鬥,相似風格的藝人聚在一塊,很容易就一起得到商演機會。「雖然不是大賺,可是我讓所有的人都活下來。沒有沒發過薪水,出什麼錢都出得了。」

說到夥伴,他除了放飛音樂的樂團、同事,還有熟識多年的同儕,例如陳君豪,見過彼此辛苦的樣子。「我們都 1981、82 年的,我走上 artist 的路,他走上製作人的路。彼此都相互珍惜,和福祿壽一起協辦 LAWA 在女巫店的演出,完全沒有競爭意識。我希望君豪好,他們也希望我好。」

「我們沒有特別要講好要幹嘛,彼此想法確是像的,我們都有想要改變這個產業。或是在主流的音樂裡面,偷渡一些獨立音樂的元素。」但他說,這太正義了,不用寫。

問號變成句號

相談完人生,我們離開練團室。我和旭章找了幾間深夜食堂都碰壁,不是突然要消毒廚房,就是提前打烊,最後找到一間開到天亮的茶館,開始聊新專輯《我以為宇宙跟我說好了》。

「我們偶爾會對宇宙丟出一大堆疑惑,沒實現就怨天尤人,別人實現就眼紅,或是⋯⋯我們在路上有聊到嗎?」旭章先是向我解釋,為何新專輯英文名稱叫:「The Universe Had Promised Me?」尾巴刻意打了一個問號。

「最後一首歌〈宇宙跟我說好了〉,它剛好跟專輯名稱意義相符,但它是句號。所有的懷疑,如〈覺得自己多餘的時候〉、〈讓我難過的快樂〉,這麼多在跟自己下訂單,最後還是用一個肯定的,短短的兩分鐘,把歌詞改成所有的肯定句,就像秘密法則一樣。」

他解釋,正確許願就會實現:「就是運氣還是回到我這邊,宇宙已經跟我說好了,我可以重新擁有運氣,我知道我在乎的人也不會離去。」

旭章舉例,好比分手後,我們心裡會許願,有一點心情看看路上其他的男男女女。「但你已經會看了,你早就忘記了那個人,可是你現在不在乎失戀這件事情,搞不好想要的是考上國考。」也就是說:「其實它已經實現,只是你忘記了。」

關於新專輯,守夜人還打破慣例,歌曲錄音前都先演過現場。聆聽完,我的評語為:「從電玩遊戲、電影配樂的歌曲中誕生的守夜人,過往常會被冠上『失眠系電氣組合』,但團長旭章與共同製作人鍾承洋,兩人骨子底是相當 Band Sound 的,可見九O年代前後的獨立搖滾養分。」

首支單曲〈需要被需要〉就受到美國另類搖滾樂團 Yo La Tengo 啟發,拍子一下失速,一下又回到穩定的狀態,瀰漫著對世界不在乎的暈眩感,他說:「這首歌在去年 8 月就寫好了,我們是先上架兩支單曲,再上架全專輯。」

一年發一張,旭章很擔心別人認為是在亂做,強調歌曲都是去年的感悟:「〈需要被需要〉在每個月都有一些想法出現,或像我和綺貞去巡演一直搭飛機,遇到亂流的時候,潛意識就會出現音符,才會有〈潛意識亂流〉,就是有這些歌,再慢慢去完成,但反而沒有預設,哪一首歌變成主打歌。」

「直到〈需要被需要〉的時候,終於寫出一句話,如歌名就不用解釋就是這樣。我覺得很多人會誤以為自己需要被了解,浪費很多時間想要告訴別人,但是這些事情會讓自己活在一個很焦慮的狀態。然後越焦慮,說不定就會讓很多事情事倍功半。」

錄音時,旭章對所有人說:「這一次,你不知道我的旋律是什麼,但是我已經想好了。當我唱的時候,你們彈的時候,我們只有這一次機會,不會再彈第二次了。」

團員刻意不對節拍器,旭章希望聽眾去感受樂器之間的呼吸:「節奏絕對不是在節拍器下面被定義的。它有一個心理速度,而不是像流行音樂工業裡面,很預測性的準。就像許願,你會有自己的速度,大家一起唱的時候,就像念咒文一樣。」

旭章認為,每個人都有「需要被需要」的情愫,但願意承認這件事情,並講出來的時候才可以放下,他說:「它跟『言靈』是有關係的。」我問他,言靈的意思是「說曹操,曹操就到」?說什麼就會成真嗎?他解釋:「『言靈』想要傳達的概念就是,語言在你自己對自己說話,或是你幫別人許願望的時候,你應該要真的把它唸出來,不是放在心裡,默默覺得願望會偷偷實現。」

「當然我們講心誠則靈,但是我覺得心誠則靈是一種行動。而不是覺得會發生卻什麼都沒做,也沒有對自己喊話。」他覺得創作歌手,其實也在使用言靈的本事:「因為我們都用語言文字,增強跟觀眾之間的願力與業力。」

言語的願力

不知為何,奇妙的巧合和緣分,總會降臨在旭章身上,前言提到的表演不會下雨、連續怪颱,我們找不到餐廳之外。又譬如說,他和新專輯共同製作人鍾承洋,從小認識都超喜歡 Yo La Tengo,中間卻斷訊好一段時間。

「如果我要找共同製作人的話,我需要有一個也這麼喜歡這些音樂的人。小時候認識小洋的時候,我們都沒有做音樂,因為一群 ABC 玩在一起。」他回憶:「有一次,我去他家放了一大堆歌。他也覺得很好玩,我們就抱吉他哼哼唱唱,就覺得以後有一天,我們假使真的走上了音樂,好像可以一起玩些什麼。」

兩人失聯 15 年,重新接上線前,甚至在別人的作品裡會「不小心」的連絡上——鍾承洋的吉他、旭章的鋼琴,偶爾會被其他製作人放在一起,仍碰不到面。

「直到我們做這張專輯,最後一首歌的時候才想起來,小時候就有想過這個情境就發生了,是真實的,而且非常浪漫。」他發現:「過了這麼多年,我們還是聽這些,也是 Yo La Tengo 這些人把我們連起來。」

想必是宇宙跟他們說好了。

攝影/草裡面(@anithing.ss)