採訪、撰稿/蕭詒徽

今年三月,台北 Clapper Studio,第一屆金狼獎頒獎典禮。這個以三金為標竿、專為 MV 產業工作者所創立的新獎項,拿下首屆「最佳導演獎」的,是一個美國人。

點開他的官網,你可以看到「浩研」這個華文名字漂浮在低傳真的像素太空中。不過,常駐紐約的他更常用「Haoyan of America」這個稱呼走跳。生於上海的 Haoyan,六歲就隨家人移居美國,對中國老家已經沒什麼記憶了,倒是記得當年剛抵達洛杉磯,機場裡的某台電視正在播放的奇異影像。

「你知道《家有阿福》(Alf)這個節目嗎?」他問我。

《家有阿福》是美國 NBC 於 1986 年製作的電視影集,一共 102 集,一路播到 1990。台灣也在 1987 年由台視引進,成為風靡一時的週六晚檔。「那個畫面,是小時候的我見過最奇怪的東西,」三十年後的 Haoyan 說:「節目裡有一隻布偶,那隻布偶看起來像一隻小熊,但那隻小熊實際上是一個外星人⋯⋯故事是關於某個家庭如何和這個外星人一起生活。」

「當時,我完全被所看到的東西迷住了。那就是我和美國流行文化的第一類接觸。」

「聽起來有點恐怖,你不害怕嗎?」我問。

「不,我只是好奇。」他說。

身為移民,一切都是新的。Haoyan 說,這或許是他對童年沒有什麼強烈回憶的原因——到了美國,他重新學習一切,包括語言。這使得他沒有立刻浸淫在同齡人著迷的音樂與文化之中。

「這個情況持續到高中。有天我的朋友們問我喜歡什麼音樂,我說,我不知道。」

很晚才開始聽其他人在聽的東西,但他不覺得這是壞事。「當時我的很多朋友,他們因為聽音樂很久了,所以已經形成了自己的品味,他們會告訴你,噢這個不好,或者噢這個好。但我沒有這種概念,這讓我能夠以全新的角度來聽流行音樂。」

Haoyan 開始進入音樂世界的時期,算起來恰好是第二波網路革命的時代:P2P,Napster,為了聽自己想聽的音樂,要花一整個晚上下載。「我長大的過程中沒有 Spotify,沒有 iTunes,甚至還沒有 Google,很多東西不是『被推給』你的,而是要自己去挖的。」

Haoyan 說,這或許也形塑了他對科技的觀點:隨著時代演進,資訊取得變得如此迅速便利,但他始終不認為坐擁這一切是理所當然。

讀藝術的他,很早就開始做影像了。家中有兩台美國常見的家庭錄影帶攝影機,少年時期的 Haoyan 會用它們拍下自己和玩滑板的朋友們,「那時候我們還在用錄影帶(VHS)拍攝⋯⋯你可以把兩台錄影機連接起來,然後把已拍攝的畫面用其中一台播放,另一台放空白磁帶,然後手動操作播放、錄製和暫停。這就是我學習剪輯的方式。」

靠著陽春的攝影機,他也學會了如何加背景音樂:把音源線接到卡帶播放器上,然後按下錄影機的錄製,就可以把音樂直接錄到影片上。在他贏得金狼最佳導演的作品、?te壞特的〈Ho(l)e〉這支 MV 裡,我們看見慢動作、逆時間等時間的變形手法,這個技法經常出現在他歷來的作品中,這個對「雕塑時間」的偏好,契機便來自 Haoyan 的磁帶時光。

才剛拿下金狼獎,五月金曲獎入圍名單公佈,〈Ho(l)e〉再次入圍最佳 MV。

如今以音樂影像導演為主職,但 Haoyan 其實也曾做網頁設計、平面攝影、製作人,也做自己的創作。就連在 MV 裡他也多工——看看〈Ho(l)e〉片末的人員名單,他一人包辦了導演、製作、攝影、剪輯。問他為什麼,他又說了一次:我只是好奇。

「我主修的是藝術和視覺藝術。對我來說,我對所有形式和媒介都感到非常好奇。而做影像之所以很棒,是因為它結合了很多我會使用的媒介,像是字體設計、平面設計等等,對我來說,這是一種實踐,也是一種表達。」

因為行程安排,六月底的金曲獎 Haoyan 沒法再來台灣。但他仍在炎夏的紐約夜晚(是的,是台灣的一大清早)和我們聊了兩個半小時。

Q:在你的 MV 作品中,人物看似尋常,但總能表現出眾生群像,同時還有一種彷彿朋友般的親暱魅力。他們是專業演員嗎,還是他們真的是你朋友?

Haoyan:我和很多不同的人合作。有些人是我本來就認識的,有些是選角的。用哪些人,取決於案子的需求或概念。大部分時候我和音樂人或樂團的成員一起工作,他們也會對此提供一些角色的創意。

Q:你如何判斷何時用專業演員,何時用素人?

Haoyan:我通常會先聽歌曲,讓音樂引導 MV 的概念,特別是那些強調歌詞深度的作品。有時候,在聽音樂的過程中,我的腦海就已經看到某些畫面了。例如我和 Crumb 合作的其中兩支 MV,我在聽到歌曲的瞬間,就知道我想和曾經演出過許多我喜歡的老電影的知名演員 David Patrick Kelly 合作。當時,我們甚至沒有把握能否邀到他。

我向樂團提出了這個想法,他們也非常喜歡這個點子。他們的經紀人聯繫到那位演員,演員也非常高興。後來我們其實合作了兩支影片。而且這兩支影片像續集一樣彼此呼應。

Q:談到群像,你的作品中也經常同時出現許多不同種族的人物。這是你特意想要呈現的嗎?

Haoyan:我不覺得有任何特定的意義。只有非常少數的案子會需要某個特定族裔的人,但大部分時候都不會有。與其說是為了呈現概念,這個情況更可能是因為我們人在紐約。

Q:我十分喜歡你的作品中人物們的一種「怪咖」感:他們有時穿著奇異的衣服和配件,有時做出亂丟食物或扭轉身體的奇妙動作。你偏好這些動作的原因是什麼?你會如何和演員溝通這樣的動作表達?

Haoyan:我想這一樣主要取決於案子的需求。舉〈The Midday Sun At Midnight〉這支作品為例,我沒有把裡頭的人物當成特定的寫實人物,而是把他們當成某種原型,強調特定的性格特徵。比如那個正在打拳擊的人,對我來說是為了呈現過去的人對神靈的概念,像是代表戰爭的神、代表愛的神等等。他們用極端的方式表演,因為我不認為他們是在代表實際的人。

用筷子夾東西的那個角色也一樣。我當時想到的是一部老電影《小子難纏》(Karate Kid)中用筷子夾蒼蠅的訓練場景。

至於和演員溝通,並不會太困難,因為通常在選角時我們就會告訴他們有哪些項目要做,他們會同意演出這樣的動作。我們也不會突然讓演員做他們不同意的事。

Q:來聊聊你的團隊吧。你會怎麼描述和你一起工作的團隊,還有和你一起玩的朋友們?

Haoyan:我的夥伴們是一群對不同事物感興趣的人,著迷於電影、影像、CGI 等等。我還有個朋友是獨立電子遊戲的開發者,他擅長 CGI、3D 建模。疫情期間我們合作過,我從他那裡學到了很多。

Q:你在你的某幾部 MV 作品中的確用到了動畫,甚至有諧仿《俠盜獵車手》(GTA)的畫面,就是這位朋友做的嗎?

Haoyan:哦,那些是我做的,不過我確實是從他那裡學會做這些的。

Q:如果要用三個形容詞描述你的朋友們,會是哪些詞?

Haoyan:我想想⋯⋯這題好難,我不想代替他們發聲。

Q:那如果要用三個形容詞形容你自己呢?

Haoyan:不如這樣,我只給你一個詞可以嗎?如果要我描述自己,我會說我是個非常好奇的人。

Q:你最近對哪些事情感到好奇?

Haoyan:我對新的技術特別感到好奇,尤其是它們如何影響如今的創意領域。大家現在都在談人工智慧技術及其所能做到的事情,我認為它會像網際網路一樣改變全世界。

我已經開始嘗試在工作中使用 AI,對我來說,它非常有幫助,它能將我的想法帶到之前從未想到的地方。它在呈現特效和視覺效果方面尤其好用。

但我也想強調,根據我目前的經驗,現在的 AI 之所以完美,是因為它還不完美。很多技術人員都希望有一天我們只需輸入一段話,AI 就能為我們製作出完美的影片。但我覺得它此刻的不完美反而是個優點,因為它會呈現各種奇怪的小錯誤,這正是能啟發新的想法之處。

如果我們想要什麼,它就全部給我們,那它就無法引導我們。

Q:有些物件重複出現在你的不同作品中,例如火焰(無論是營火、蠟燭或者打火機),例如各種制服(工作服、醫護服、清潔工裝),例如懷舊物件(遊戲機、錄音帶、類比電視)和科技產品(VR 眼鏡、智慧型手機、空拍機、機器人)。你著迷於這些物件的原因是什麼?

Haoyan:同樣地,這主要取決於每個案子的需求。不過,有些事物之所以重複出現,是因為它們代表某種原型,有點類似我前面提到角色時所說的。

比如火焰,它是一種基本的元素。我覺得這類元素很棒的點,是它們在文化之間是通用的,每一群不同的人都有和火之間的關係。其他元素例如水和風,也有這樣的特質。

而制服,對我來說,它們在社會面上發揮相似的作用。在不同產業中工作的人,他們身上穿的東西,代表了他們和他們在做的事。

至於各式各樣的科技產品,對我來說則代表了技術:人類所創造的東西,改變了環境,又回頭改變我們與世界的關係。

Q:說到科技產品,當你在你的作品中使用它們的時候,通常會匯集來自不同時代的產物。比方說,你會用各式各樣的卡帶隨身聽,或者許多以前的手機。我好奇你對過去的技術關注的原因,以及它們與時代的關係其來何自?

Haoyan:我認為人類科技演變得非常快,有時太快了。這可以和我之前所說的聯繫起來,比如網路,它變化得如此快速,以至於我們有時會忘記它的存在。想想看,自從手機問世以來,有多少種不同的手機被人們遺忘了?明明直到此刻為止,人們經歷成千上萬種不同的手機,對吧?

對我來說,這真的非常不可思議。你之前提到我的作品中人們會有奇怪的動作,而我覺得更奇怪的是,人們認為生活中有這麼多奇怪的事物是很「正常」的。我們將其視為理所當然。也可能,我們只是假裝這是正常的。

有時候,我會特意找一些人們可能已經不認識的舊產品放進作品中,就是基於這個理由。

Q:這對你來說是某種鄉愁嗎?

Haoyan:這與鄉愁無關。對我來說,更重要的是強調這種情況居然被視為是平凡的,而這一點多麼奇怪。

我舉個例子,今天大多數人口袋裡的手機,一塊小小的東西擁有的技術和功能,比 1960 年代用來送人上月球的科技還要強大。在火箭和太空梭上用來送人上月球的電腦還沒有你的手機或電腦先進。大多數人卻看似遺忘了這一點。

我想要提醒人們這一點:這些事物是多麼非凡。

大多數人使用電腦和手機時,好像都覺得稀鬆平常。但你仔細想想,如果你帶著這些強大的事物出現在一百年前,人們可能會把你當作神來看待。

Q:討論你的作品,不能不提到其中的各種變形,時間的或空間的。你樂於讓畫面的時間流逝與現實不同,比較常出現的是極慢動作或者逆時間運動,偶爾也會出現縮時攝影。對我來說,那讓影像裡的人物行為更迷幻,但也更有距離。想請你聊聊你對這個手法的想法。

Haoyan:身為一個影像製作者,我認為我正是在時間之上工作。時間是一種具有彈性的東西,而面對它幾乎像面對一種雕塑的材料,操作它就像在雕塑時間。對我來說,MV、電影和任何影像製作技術的偉大之處在於,它擴展了現實的可能性,讓人們能看到超越普通眼睛所能見之物。這件事對我來說幾乎是魔法。

Q:在過去的訪問中,你曾經提過自己曾經用錄影帶進行影像的編輯和剪接。這是你發現自己喜歡雕塑時間的原因嗎?

Haoyan:哦,對,可能是這樣。這件事應該對我在處理時間這件事情上有很大的幫助,不能說是影響,但確實讓我更想這麼做。

Q:關於你所提到的雕塑時間,讓我想到你的〈Holding On〉這部作品。在這支影片中,整部片只有一個場景的瞬間,整整三分鐘就是這個畫面的超慢動作呈現,精彩的是你竟能靠著這樣的手法進行敘事。

Haoyan:對,我們覺得那個點子真的很符合歌曲,因為它聽起來非常穩定且有韻律感。我想展示的是,一個單一的場景也可以衍生出一個故事,但它不那麼具體,讓觀眾自己想像、構思發生了什麼。

Q:這麽頻繁地使用慢動作技術,你會開始覺得無聊嗎?

Haoyan:有段時間我之所以用很多慢動作,是因為我得到了一台可以拍攝出這些畫面的高速攝影機。我很興奮,想要嘗試它所有的可能,想要知道這個技術的極限在哪裡。但現在,我更清楚它的能力了,我可以更成熟地使用它,我只會在那些我認為非常適合用慢動作的場景使用。

所以,我不會厭倦使用慢動作,因為我現在更習慣這台攝影機了,可以更清楚思考如何更精準地使用它,而不是像以前那樣只是在盡可能多地使用它。

Q:你如何定義「更精準地使用」?

Haoyan:舉例來說,假如影片裡有一個某樣東西破碎的時刻,我覺得以慢動作捕捉那個畫面會顯得更有重量或更具衝擊力,那麼我就會使用這項技術,拿出高速相機來拍攝那個鏡頭。但我不會整支影片都使用這個方式拍攝。

Q:你是如何決定這些慢動作在作品中的「流速」的?是根據歌曲的 BPM 來決定的嗎?

Haoyan:在剪接的時候確實會配合歌曲的 BPM,但拍攝時我通常會用攝影機的最高幀率下拍攝,最高幀率意味著最慢的動作,這樣可以給我多一點剪輯空間,之後要加快也沒問題。

由於反覆使用這個技巧,我現在的經驗很豐富;這說起來有點怪,但過程有點像在做動畫。動畫經常這麼做,製作者必須熟悉幀率,當動畫人物要移動一隻手時,必須一幀一幀地移動。

當然,我後來意識到當你拍攝人類的動作時,不需要最高的幀率。因為我的攝影機可以拍攝的每秒幀率很高,拍起來彷彿那些人都靜止不動。現在大多數手機可以達到約每秒 480 幀,而我的攝影機可以拍到大約每秒 10000 幀。我曾用它拍攝過子彈從槍中射出的瞬間。

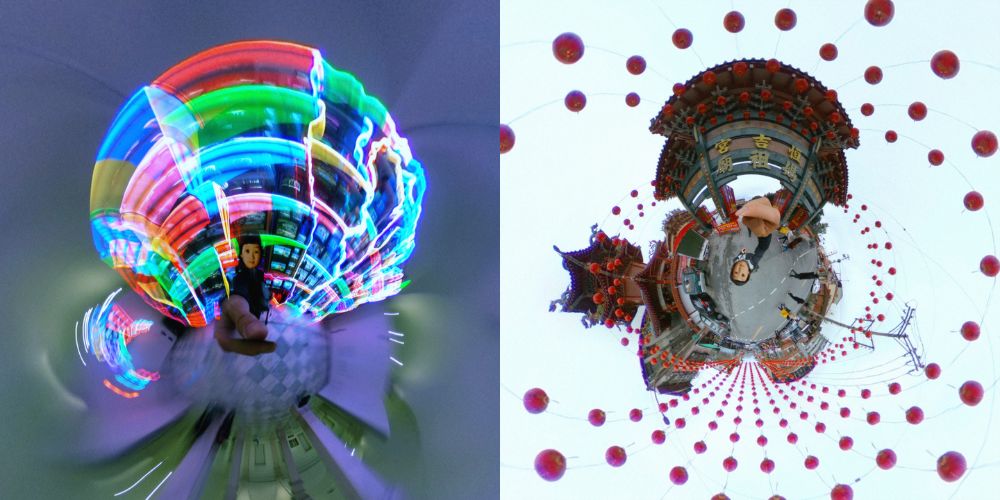

Q:除了時間,你也喜歡空間上的變形,例如 360 度的球形畫面,或者前後疊合的畫面。這又是基於什麼原因?

Haoyan:原因和我喜歡慢動作或延時攝影的理由類似,我覺得這些方式能擴展我們的視角,讓我們看到平常看不到的東西。就像人的眼睛不能看到腦後的景象,但這種技術能實現這點,這很了不起。

用 360 度攝影機拍攝之後,在剪接時我可以改變它的形狀,不一定總是要像小行星球型的效果,還有其他呈現方法。

至於疊合,如果要用 ?te壞特的〈Ho(l)e〉當例子,其實很多都是在剪輯時做的決定。有一個畫面是一個小女孩在觀看,然後從這個女孩的內部可以看到其他的畫面。對我來說,這是一種概念性的呈現,想表達的是一名女孩如何內化女性化的觀念。

Q:你覺得你是一個概念先行(conceptually oriented)的創作者,還是一個視覺導向( visually oriented)的創作者?

Haoyan:哇,這是一個很好的問題。我覺得這就是我的工作的核心問題。或者說,我的整個工作,就是這個問題。

當然我覺得兩者都同樣重要,但,顯然在工作時,它常常是一種平衡的斟酌。如果概念太重要而影像不夠強,人們可能不會與它產生聯繫或喜歡它。但有時,在廣告中會發生一種情況是影像很強卻缺乏延伸意義,最終的結果就會像垃圾食物一樣。

Q:你前面很常提到,許多決定是在剪輯時才做的,聽起來並不是事先決定好。我好奇為什麼是這樣,以及你是否喜歡這樣?

Haoyan:哦,我確實喜歡。我覺得這很自然,因為剪輯也是影片製作過程的一部分。在剪接和後期製作時,是最後一次讓作品盡可能強大的機會。

我喜歡剪接,因為它給了我一個把所有想法和畫面結合在一起的時機。

Q:工作時,你會習慣把合作音樂人的意見擺在比較前面嗎,還是會優先考慮自己的創意?

Haoyan:對我來說,一切都是一體的。我和音樂人討論過的所有事情、我讓音樂人同意讓我加入我感興趣或好奇的主題和事物,或者我想嘗試和實驗的手法,這些並沒有先後之分,而是我以影像導演的身份在我們共同的作品中這樣做。他們不會把某些意見擺在前面,就像我也不會對以音樂人的身份完成這個作品的他們說:「嘿,我覺得這裡應該要加個鼓喔!」

Q:說到身份,你在前面提到,選擇做影像是因為它能夠整合你所會的藝術和技術,但這個特質似乎涵蓋了所有「影像」的範疇,但你最後選擇了「音樂影像」作為專業。對你來說,音樂影像和電影或短片有什麼區別?

Haoyan:對我來說,音樂影像會強調或突出音樂。在這之中,就有一份「關係」存在。

電影或短片,通常以角色或故事為核心。MV 則不是,MV 必須有音樂,於是就有影像和音樂的關係,以及幕後的藝術家的關係。我喜歡這樣的關係。

Q:聽說接下來你有在台灣發展的計劃?

Haoyan:身為影像創作者,我喜歡身處對我來說新奇的地方,因為這會讓我不停有新的靈感。如果一個人住在某個地方太久,這地方會失去新鮮感。但當拜訪一個新地方時,我們會以不同的角度看待一切。所以我先前拜訪台灣時感到大開眼界,感覺充滿了各種可能性。

過去這幾個月,我感覺到台灣影像圈的熱情。我很喜歡那種緊密的感覺,好像這個圈子大家都認識彼此,非常緊密。我希望將來能夠花更多時間了解這裡,更融入這個地方。

照片提供/Haoyan of America