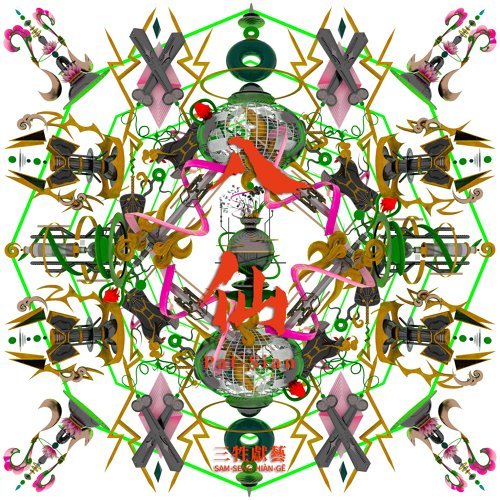

入圍金曲演唱組合的《八仙》專輯中,三牲獻藝成員幾乎沒有唱歌,多由客座歌手代勞。柯智豪把自己的人聲 tune 到難以辨認作為和聲或效果,讓整張專輯更像「最佳組合演唱」——把五湖四海的歌精、歌仙們組合進他們的電子樂中。

「比較像別人來重新唱、而不是以合唱的演唱形式唱我寫的歌。不過,回過頭來看三牲本來就很難進入金曲獎的規範裡?」原以為柯智豪想表達三牲走在獎項前面,但他機智接話:「外面。我覺得比較像在獎項的外圍。」

由三位音樂師匠與視覺藝術家組成的電子組合「三牲獻藝」,一面孕育著臺派新生代,一面以專輯《八仙》入圍第 33 屆金曲獎「最佳演唱組合」,與新寶島康樂隊、動力火車、Vast & Hazy、影子計劃、恐龍的皮一同角逐此獎。有趣的是三牲獻藝團員幾乎沒有參與「演唱」,身為電子音樂組合,他們將麥克風交給了新生代獨立樂團與創作歌手。

近年三牲獻藝做了非常多「歌」,不只拍謝少年的〈出巡〉,早前的滅火器、百合花、同根生都有他們參與,演出也相當活躍,不但與凹與山等新生代樂團參演「虛擬實境-MUSIC FANTASY SESSION」與「大溪大禧」,還參加「新能祭」擔任倒數第二年長的表演者(三位音樂成員加起來快要超過 150 歲),活力異常的三人也終於以三牲獻藝之名,在中年末段踏上紅毯。

.jpg)

三牲獻藝首腦柯智豪,是活躍於多領域、產量驚人的音樂製作人,他說,金曲那天團員已有確定的表演行程,無法全員到齊,要讓客座歌手代勞紅毯行列。回想他自己上一次是用金曲評審身份走,再上一次是好客樂隊,一晃二十年,柯智豪說如果得獎要鋸成 11 座,或是去中華路找店翻模。

入圍消息公布的那天,他正因為操勞過度重感冒發燒,缺席預定的訪問拍攝行程,從年輕就曾一起組團,現擔任樂團宣傳的阿瞇還在一旁挖苦他從以前就不知道累,以為自己是勁量電池嗎?柯智豪則略帶歉意的笑說:「這幾年開始真的是會累了!過載啦!」

他說第一個來訊祝賀的是佼哥(黃子佼),也提起早從「歐噴愛」時代就一直都很受佼哥照顧。柯智豪說,歐噴愛第一次在媒體露出是在壹週刊上,由黃子佼撰寫簡短的推薦文,他至今都清晰記得就寫在瑪法達的星座頁面旁邊,而且佼哥可能從來沒意會到他就是歐噴愛的團長「隊長小B」。

「我們的團(歐噴愛)就是壹週刊那種調調的團,而且我們真的很追壹週刊(笑)。」當時他負責創作跟很多鬼點子,像是讓被他拉下海當樂團吉他手的小各扮女裝、帶動全場觀眾唱歪歌⋯⋯全都是他的主意。柯智豪說,他就是擅長娛樂大眾。

「六舅媽勒 歐耶我美麗的六舅媽/

六舅媽勒 歐耶不小心就愛上他」——歐噴愛〈六舅媽〉

-1024x757.jpg)

《八仙》,一張團員幾乎沒唱歌的「最佳組合演唱」專輯

魏如萱、Leo王、蛋堡都獲得演唱人獎項,不論是業界或市場,皆對於流行音樂又有了新的定義;獨立世代的交替也正式打破了地上與地下的藩籬。這次三牲獻藝入圍除了感恩和驚喜,更多了一分微妙。因為這次入圍金曲演唱組合的《八仙》專輯中,三牲獻藝成員幾乎沒有唱歌,多由客座歌手代勞。柯智豪把自己的人聲 tune 到難以辨認作為和聲或效果,讓整張專輯更像「最佳組合演唱」——把五湖四海的歌精、歌仙們組合進他們的電子樂中。

「比較像別人來重新唱、而不是以合唱的演唱形式唱我寫的歌。不過,回過頭來看三牲本來就很難進入金曲獎的規範裡?」原以為柯智豪想表達三牲走在獎項前面,但他機智接話:「外面。我覺得比較像在獎項的外圍。」也讓話題不往金曲獎賽制的辯論而去。

風格跨界自流行、古典、獨立、民俗傳藝行至風土,奔走於典禮、慶典、音樂節、劇場、電影或節目,從參賽者、主辦到評審或顧問,於體制內又做體制外的柯智豪,在音樂文化領域極少有人與他相似,此番涉入程度當然也讓他有所顧慮,但他仍是正向,對於金曲的制度,他反倒認為現階段的報名方式,對音樂人更是一種學習。

「我覺得這也是金曲獎的精神,正因為項目是開放的,就看你怎麼看待自己的音樂。」他解釋金曲獎的報名藝術,正是要先在這些獎項的框架中找到自己的定位:「也許我也可以去報男歌手。只是我看到演唱組合,也想到像是狗柏(美秀集團主唱)或奕碩(百合花主唱)來幫我們唱歌,不如為了他們報!」

關於定義自身,三牲獻藝就不是從類型出發的想像,工作時不是,結果也不會是,更從來沒有定義歌是要做成爵士還是 Acid House,多數在編曲製作時,他與 fish.the(黃凱宇)、Sonic Deadhorse(鄭各均)都是依序成為臺灣味的乩身,從生涯中的臺灣經驗做靈通,幾近附體的方式輸出;更當彼此的桌頭,風格定義不明,形式定義更非演奏,難以用框架辨認。所以即便是原創的金音獎,該報哪些獎項仍是他們最傷腦筋的事。

在樂團與獨立音樂興起的時代,金曲獎對「組合」的定義已經變得很特別:「演唱組合獎反而是金曲獎裡最多定義的一個位置。我自己當過評審所以我知道,這一項是一個最多產最多元的項目。因為你看其他獎項的輪廓都很清晰,像是華語男歌手、客語專輯、新人獎、專輯製作人⋯⋯這些描述都很精確,但是演唱組合卻是非常有彈性的。」柯智豪說。

論唱功,柯智豪也自認三牲獻藝當然沒辦法與歌手比,專輯以八仙為題,找來的客座歌手大相徑庭,有美秀集團、花臉的京腔老師,或是毀容姐妹會的瘋婆啟芃⋯⋯完全是不同面向的人們,每首歌都有其獨特的風景,便是他對臺灣聲響多元探索的一種實作理想。

-1024x768-1.jpg)

-1024x768-1.jpg)

歷經四張專輯作品的累積,他們自承已經將臺灣的音樂文化資料「整理告一段落」,至這次《八仙》的「歌唱」又是另一個層次的題目問答。

音樂和歌曲本身是兩件完全不一樣的事情,就像是 Z 軸,當人聲出現在音樂中時,三牲本來多元和定義又往不同的象限推展,產生不一樣的宇宙;如果將《八仙》中歌曲的 vocal 音軌抽離,又會回到三牲獻藝本格派的電子樂,這種體感差異讓人想起初聽〈姐姐〉的無 vocal 版本。

入歌不只語言,與二胡樂師許家銘合作的〈七匡乙咚〉便是專輯中沒有「演唱」的歌曲作品,但三牲仍以鑼鼓式「鼓嘴」成歌,讓熟悉三牲獻藝本格派的樂迷能見其精氣神,就算沒有開頭的二胡或是取樣的鑼鼓,聽者仍不難辨認出這是來自臺灣的電子聲響。

不只是三牲獻藝,從柯智豪、Sonic Deadhorse 與 fish.the 手中參與製作的音樂,都並非教條式地將「臺味」標籤化。臺灣對他們來說並不是一種語言、文化、地域甚至認同的約束行為,而是生活經驗的總和。三位成員經歷臺灣音樂場景的「新臺語運動」、「客語流行化」到如今「母語運動」,在其中扮演見證者甚至參與者,在他們的指尖多以臺灣為主體,用實際行動去探究「當代臺灣」的聲音為何。

臺灣民樂實作主義:在音樂實踐裡「製造臺灣」

他曾說,接下來三牲獻藝的課題,是用這些資料去「製造臺灣」。

柯智豪解釋,這種製造可能更接近於某種記號。透過觀察,然後點出現在正在發生的事情。例如新住民到現在已經二、三十年,第一波生根的子女現在約二十幾歲,尋根勢在必行,有人做美食節目,或是組團用母語唱歌⋯⋯不只如此,漢、臺、客、原也在尋找他們的下一個階段,但這不會是個斷面,而是循序漸進的事情。

「語言說出來的時候是語言,沒有說出來的時候就叫做思考。以莉・高露與製作人冠宇的孩子,就是上全阿美族語學校,因為語言是思維的工具,可以協助你找到更多思考的路徑。」

柯智豪說,思路是踩著語言前進的,例如電影《異星入境》中,語言成為一種認知的方法,而認識的種類越多就可以觸及更多文化,行為與認知都會有影響——最簡單的就是能夠「去同理」。

「這個島上的多樣性就是這樣來的,如果語言有通,能加強這種同理感,未來的溝通也能夠夾雜不同的語言,像是客語某些單詞,要用國語去解釋他就要講一整串,語言是一個更有效率的工具,而且是人們共同打造出來的交流方式。」

語言一直都是有機的,會隨時間一直改變,也要盡量去使用不同的語言。柯智豪甚至也沒有特別排斥中國用語,他認為這也只是象徵某一代的人,畢竟語言的交替是如此快速;「LKK」、「踹共」、「歸剛欸」並沒有因為他們很臺灣所以永垂不朽,甚至只要二十年就可以形塑新的語言樣貌。

.jpg)

在認同的路上,勢必會拋下一些事物才能往前走,也可能開創新的環境讓事物都留存,但不是一個人說了算,而是整個社會階層的脈動,也可能因為大事件突然間接近或遠離,例如國共內戰,例如疫情。

柯智豪跟許多傳藝老師工作,他說某些老師從民國七十年就在臺灣,拿臺灣身分證但仍覺得自己是東北人,而且不是中國人,在那老師心目中,東北是獨立存在的,猶如滿洲國的認同也十分有趣。他特別提起寫《巨流河》的齊邦媛,這本自傳式的回憶錄提到不少和蔣中正一起打仗的父親與父執輩往事,但齊邦媛卻是在國立編譯館工作期間,推動教科書改革、剔除政治色彩濃厚的文章,加入楊逵、黃春明、楊喚等臺灣現代文學作家作品的重要推手。

「所以她們的理解又跟我們完全不一樣,而她與她父執輩都跟國民黨很核心的人物一起,外省第一代和第二代的理解又完全不同;而且我也一樣,像我的祖父就覺得自己是日本人。」

柯智豪說,在語言與認同上,常把自己的本位主義提出、一再重新爬梳才是重要的:「當我們在追本溯源的時候,某種程度上就會除魅,因為這條路上一定會開始自我辯證,最後也許會得到一種認同,也許有人追到最後會覺得自己是荷蘭人,我也覺得沒問題啊!或是大中國⋯⋯可以啊,沒有問題。如果被排擠或歧視,就去再按照自己的想法再追本溯源一次,搞清楚自己的認同就可以站得住腳。」

.jpg)

身為音樂人,要去面對二十歲世代的消費習慣和需求。

這種對於認同的解離不僅發於民族議題中,隨著時代變化,也輝映到當代細緻的傳播分眾現象。多元已經是一種廣泛的社會顯學,但多元與碎片化的紊亂,結合當代人難以長時間專注,讓脈絡在自然狀態下多為單點狀存在。

不像過去有共同的電視、媒體渠道,而且只能看相同的內容,世代的共同記憶也越來越少,當代人以後鮮少有能共同回憶的事物,例如隨選即聽的 Podcast,過去廣播一早九點全臺北市聽同個節目,這些回憶已經專屬於某一代人,往日共覺即將消逝無蹤。

他說,現在僅存的共覺是空間,但又因爲疫情,進入後疫情時代更加劇了分眾、弱化了共覺,這一、二年時間僅在人歷史上佔據一瞬,但卻永久爲社交、生活等人類社會化的行為造成改變,連這場改變本身都飛快。

-768x1024.jpg)

對於察覺更迭,他體悟到最關鍵是「設備」,即硬體,例如無線電視和有線電視,VHS 後來的光碟、網路、智慧型手機、串流,這不只是象徵媒體傳播形式的改變,還象徵消費者的行為。例如隨身聽,他會有整套的美學會發生,甚至服裝與隨身包,相對於音樂產業也會因爲設備的不同,建立出那個年代的形象。

「現在的年輕人願意快速的閱讀一些很短的文字,但長的文章沒辦法讀,這是每個世代的特性,沒有好壞,但的確塑造新的供需,像是歌的前奏不可能長於一分鐘,也許超過二十秒、三十秒就太長,音樂錄影帶也不能太長,採訪也是。這些都是供需,是當代的樣貌。」

他也認為,任何一個時空間背景下,社會的重點都會落在二十幾歲的人身上。他們是當代中最重要的生命環節,象徵可能性、方向和動力。他們有權利選擇,而且為此奮鬥。相對也是最重要的消費者,所以要看內容生產者怎麼看待這些年輕人的需求。身為音樂人,要去面對每一世代的二十幾歲消費者的習慣和需求。

.jpeg)

他自己製作同根生有舞曲與流行元素,百合花的奕碩也唱 R&B 和抒情歌,除了熟悉的臺味元素,還要更貼近大眾,說是俗氣也可以:「這些措詞都沒有不好。形式上可能也能用慢搖來詮釋。像美秀、茄子蛋,從主流普羅大眾會聽的流行樂切入,甚至短影音,(我們的歌)可以丟到平台上讓大家自己去玩之類的。」

例如民俗,就讓開車的人聽有 Hip-Hop 節奏的廟會音樂、南北管音樂:「跟 DJ 合作都可以,幫他們做 beats 我也可以,重點是有沒有辦法更入世的讓大家看見?這樣講不知道好不好,但這也許是一種新的臺客文化。」

尋找臺灣的獨到性,連結亞洲共通點的合作

柯智豪說,隨著時間沖刷,傳統消失是必然,例如臺語「棕蓑(tsang-sui)」就因為當代人生活已經遠離蓑衣,所以漸漸消逝。像是從筆電上移除的光碟播放器就影響了行為,更邊緣了產業,但仍有事物會被「態度」保留,如「政治因素」的態度,像是過去稱為「國劇」的京劇就是一例——因為人們對這樣的文化代表性有所期待。

沖刷過後,這些必須被保留的或是被留下來的,通常就廣泛被稱為「傳統」。

但柯智豪的思考在於,反推成為傳統的這兩個條件,是否只要破除其中一個條件,它還會回到我們的生活中?

「這很弔詭,若傳統回到我們的生活中,那他還是傳統嗎?它會變回當代的東西,類似自我反證,一個 loop,幸好我是做音樂的,我的功能就是創造不一樣的風景,盡可能地去摸索一些從來沒有出現過的,或是從原有的路徑去做一個不一樣的出來。」

最近做嘻哈音樂人,又跟日韓密切交流,國外音樂人也會認為某些參考就是臺灣音樂,但柯智豪就交流一些更不一樣的場景,例如七爺八爺或陣頭,讓外國音樂人知道真正意義上的傳統和他現在在做的音樂差多少。

「他們聽到也都是超興奮,沒想到臺灣這麼東南亞,還有神的大玩偶之類的。可能在他們的認知上,因為中國、漢儒的印象有道士、有殭屍,但其實我們拿出這些更魔性的系統出來,或是小戲的系統,他們就會覺得韓國跳大神跟車鼓很像。就會開啟我們聊天的話題,這是我最近開心的時刻。」

.jpg)

他說,臺灣一直有些特殊的地方,比如說海島,比如說科技,有某一種獨到性,可以把這個「獨到」拉上亞洲再去向功課好的同學(日本、韓國)學習,建立獨到性的捷徑就是合作。而亞洲的共通點,比方說文化背景或節慶都會擴大合作的默契與影響力。像是火氣臺日友好和沖繩的活動,這種戰略模式就非常讓人讚許。

回歸到自身,就像他個人國度中的精神最高宗旨,一種私密的「個人政治因素」,柯智豪說:「我並沒有期待它要有多大的影響,只是在這眾多的路徑之中,也許會有人會透過我建立的這座小橋,走到另一個從來不會到的地方。」

在這麼繽紛的音樂可能裡,閱聽者是從哪個地方進來、會去哪裡才是身為音樂人的柯智豪在乎的:「我希望他自由去走⋯⋯怎麼樣才會更好玩?因為只有把路鋪得更多,才會更有趣。」

-1.jpg)

-side.jpg)