陳穎達在 2008 年至 2012 年於阿姆斯特丹音樂院學習爵士吉他演奏,回台後組成陳穎達四重奏,陸續推出的《R.E.M Moods》、《動物感傷》及《離峰時刻》都獲得過金音獎肯定。然而,以下這段文字進行的時候,照片裡的陳穎達,將吉他留在家,人已抵達紐約。時差關係,對話是透過臉書 Messenger 來回幾次完成的(經常是某一人的睡前時間)。

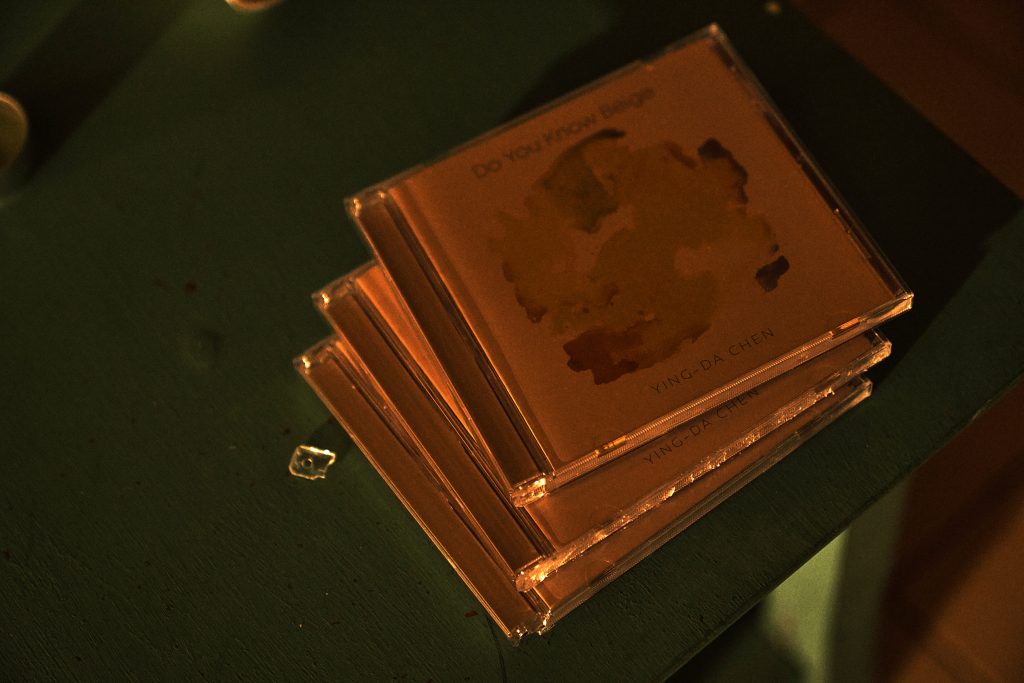

回想幾個月前,他傳來新專輯《你聽過Beige嗎》的連結,不久後私訊我,我說:「我有聽一下專輯,我有想到 Bill Frisell。」他回:「前幾天才在想,到底誰會聽 Bill Frisell,除了學爵士樂的人。」

老實說,我已訪過一些爵士樂手,但要只聊爵士,可沒什麼把握,甚至知道陳穎達最近十分有個性地,拒絕某家媒體的邀訪。於是我常在睡前聽著專輯,心裡想著該問什麼,什麼不該問,苦惱一陣子才想到:「好吧!那我們就什麼都聊,不要聊爵士不就好了。」不過這種事情有可能發生嗎?

吉他

王信權(以下簡稱王):哥選好吉他了嗎?

陳穎達(以下簡稱陳):跑了很多地方,到處選了很久終於買好了。

王:什麼顏色的?可以聞香一下?

陳:是 1966 年義大利的 Goya Rangemaster Model 116 SB,深咖啡色木紋漸層、琴橋有 tremolo system、琴身有很多拾音器的切換按鈕、琴頭的形狀很傑出(大家可以 google 找圖)。

王:咦!我原先用 Goya Rangemaster 找圖,先是想起 George Thorogood and the Destroyers 的專輯封面,再透過吉他手 George Thorogood 的名字去找出他常用的吉他型號,結果是 Gibson ES-125。

剛又搜尋一下,你買的看起來更像是彈 Surf Rock 的吉他手會用的外型,那麼多的切換按鈕,又讓我想起 Eastwood 的吉他,也像 Jack White 的琴,外型十分張狂。

陳:那年代的吉他設計似乎都相當大膽,在布魯克林的 RetroFret Vintage Guitars 試琴時也同時考慮著一把 1967 Baldwin / Burns Jazz “Split Sound” 的實心琴,兩者彈起來的感覺我都很喜歡,價錢也都不貴。但 Goya 這把音準比較穩定,這點讓我選擇它當作目前在紐約闖蕩的唯一樂器。

王:但兩把都不是印象中爵士樂手會拿的吉他。

陳:有人可能會問彈爵士樂的、怎麼選這樣的吉他?畢竟一般對爵士吉他手的刻板印象、是手上拿著大大的空心爵士琴,不然就是半空心的 ES 系列、實心的 Telecaster 之類的。

這印象一方面是正確的,因為 Archtop 空心吉他本來就是最傳統的爵士吉他這點之外。現在的爵士吉他手,的確都使用著差不多的樂器,擁有著跟別人相差不遠的東西,不太會拿一把 PRS 或是 Rickenbacker;有時候會聽到很本格派的爵士樂手說著別太在意器材、手上的技藝才是最重要的,Wes Montgomery 如果拿 Stratocaster 演奏的話,信不信一定還是一秒就得聽出來是 Wes(可能其實是我講的⋯⋯)。

噢!但是,當擁有的器材、效果器不同,一段時間後,選擇演奏的內容跟與表情會因此不太一樣。

王:好像有一點有趣,可以再進一步的解釋嗎?

陳:從不同的器材上學習到的東西,會讓成長方向出現不同的選擇這點,我覺得就像開不同的車,一段時間後技術、膽識、人生際遇會有差距。但首先我根本不會跟人聊車,再來並不是說,開超棒的車,因此會發生的事都是你想要的;目前一些世界知名吉他手們,喜歡使用昂貴的手工空心、半空心吉他,聲音很美,沒有 Gibson 的混濁,辨認度很高,很多人也跟著去訂做,但那也剛好不是我想要的;我覺得那種聲音的美,讓本來吉他的美消失了,彈出來的音樂聽起來像打領結的模範生,難道是彈久了人品也都變好了?然後踩效果器之後像模範生故意裝壞結果一眼被看穿。

我總想在音樂中,投入大量暴戾之氣跟飲泣欲斷腸的感覺,於是手工吉他從來不在考慮之中,省了不少錢。

王:自己身為半途而廢的吉他手,還真的沒有思考過這點,但外型是絕對重要的考量(笑)。

陳:至於這次買了一把實心琴,《你聽過 Beige 嗎》裡面也彈了不少 Stratocaster,應該是曾經只想成為 Joe Pass 時期的自己無法想像的。

這幾年間,我開始比較欣賞一些經歷過七O至八O年代的吉他手們,當時爵士樂手都想組個超酷的樂團、做最新最刺激的音樂、爵士音樂學校也還沒那麼普及,看著 Pat Martino、John Abercrombie、Bill Frisell 使用各種實心吉他,踩著串法自成一格的效果器,當時一定不覺得怎樣,但現在回去看會覺得,以前的演奏風格差異真是多樣,都很大膽很驕傲又很有企圖心,企圖想要試出一條路。

作曲上,可以聽見他們都不是為了當一個複製人而做音樂的,然後打扮上完全不輸搖滾樂手,看起來很壞、活得很有尊嚴啊!這種感覺果然比較吸引我。

王:這麼說也是。

陳:總之,我認為該選擇每個階段可以幫助自己的吉他,而不是因約定俗成,或品牌迷思限制自己的音色。

現在手上這把 Rangemaster——很像 Regular Show 裡會出現的名字——聲音上與常見的爵士吉他比起來,似乎與節奏組跟其他原音樂器的聲音融合地更好,而串上效果器之後簡直太有趣了,期待未來自己會因此做出什麼音樂。

紐約

王:嗯⋯⋯我們還是先從紐約的生活聊起好了,哥現在那邊應該是早上了,早餐都怎麼解決?

陳:通常吉他宅開始聊器材而別人找到機會開口時,也是會換個話題。早餐可能烤烤麵包、吃麥片、喝咖啡。想想的確是,沒有早餐店奶茶這件事了。

王:可惜沒有清腸胃的早餐店奶茶了。除此之外,待了兩週看到什麼有的沒的?

陳:紐約的前兩週行程滿檔,除了搬家、添購傢俱外,連續幾天徒步數小時行走了很多街區(後來騎腳踏車了);晚上在一些有表演的地方度過。住處附近的街頭簡直就是《雙截龍》的場景,但大家都超有禮貌,我來到了禮儀之邦?

爵士

王:禮儀之邦⋯⋯但還是想知道,對你而言,爵士樂不是什麼?什麼不是爵士樂?

陳:會問這樣的問題,大概是因為名稱與內容不符的事件週期性地發生,成為這塊土地的特色啦。

王:是啊,但你覺得這類事情到底怎麼發生的?

陳:統計起來,這類事件通常是由於無知,或不在乎的心態產生:無知的部分,當事者最終必須承擔自己的面子問題;不在乎而亂使用名詞的態度,我覺得是道德問題,通常沒人在承擔。

爵士音樂節主辦方以流行歌手當主打這類事的話,我偏向希望他們是屬於後者,屬於前者的話就太悲哀了。而屬於道德問題的話,還可以想成他們就是有些邪惡的夢想,除了讓大眾的耳朵與國際標準維持落差,同時讓在地傑出與潛力演奏者一次一次感到環境就是如此、自己不被需要、努力沒有價值,導致的低落士氣。長時間下來,能使很多可能發生的音樂跟曲子沒有做出來,多年後想到台灣的爵士樂時,可以被提出的人數比起有機會出現的降低。

至於剛剛是或不是爵士樂的問題,我認為必須從演奏者操作的成果判斷,而進行判斷的是爵士樂手與爵士樂相關專業人士,不是大眾或媒體。

「爵士樂手」可以用一種曾在特定文化中生活過的特殊種族來比喻。在那文化中,人們以近乎抱持信仰的心情,奉獻大量時間磨練樂器技巧與智識,同時對審美、精神面特定的追求。最終造就能流利地如運用族類語言般演奏音樂,且直到獲得族內多數的認同,才像是受過了基礎國民教育,屆時即便是跨國素未謀面的兩位教友,也能在演奏上互相理解。

爵士樂有很多種流派、風格,不但經歷過多種樂風融合、也能聽到地域上產生的差異,於是多樣性是爵士樂最大的特徵之一。這都是成熟的爵士樂手更進一步地走出自己的路之後創造出來的。

所以我想提的是,音樂成品是不是爵士樂,該要從順序問題判斷、由誰來操作判斷,局外人空降速成的作品,要通過認同考驗的機會不大。

王:你剛剛說的話,讓我想起《藝術的故事》作者 E.H. GOMBRICH 所說的:「實際上沒有藝術這種東西,只有藝術家而已。」

陳:要再多補充的話,爵士樂的學習中權威性是存在的,偶像崇拜是存在的,努力不懈以克服問題是必備的素質,還有經由大師的經驗傳承跟傳教般的精神喊話中獲得提升的傳統,一切都為獲得終極的力量⋯⋯這種全球性現象似乎接近法西斯。都這年代了,高中都沒有學長姐制了,還玩這種可笑的事,何況到頭來還不是個誰瞧得起誰瞧不起誰的遊戲?這種荒謬的時刻,我們當用愛來化解。喜歡一件事便全心投入,或許有機會圓夢、或許搞砸一切墮入黑暗,這種說法早就不新奇。其實,使熱愛音樂的青年無怨尤地走這條路,只因為他們實在是太自戀,總認為自己偉大的追尋是多麼地美麗,而為了最終成為美的詮釋者,終年刻苦修行的辛苦,是自己遠超越凡人的證明。自尊心先打造好,其他再慢慢追上。

一個老派的邂逅:非爵士樂手偶然有個「那我現在來做個爵士樂吧」的念頭,於是做了很勇敢的嘗試,成品也很有趣,既然不知道跟嚴肅的爵士樂手們的標準抵觸在哪,便打著爵士樂的名號、在商業上獲得了成功。

在這種情況下,想想既然音樂作品有趣,那是不是爵士樂又有什麼關係呢?畢竟是不是爵士樂是一回事,是不是好音樂又是另一回事了。這只是自己丟出個問題,希望未來不要被斷章取義。

王:這麼說也沒錯。

陳:我認為借用音樂元素一點問題都沒有,但是在音樂種類稱呼上的隨意會引發類似種族問題或宗教問題的風波。講得像是爵士樂手很小心眼,但其實根本還好,很多現象早就習慣,笑一笑就過去了,又不是小孩子計較什麼,整天在那邊爵士爵士的煩不煩。

這種心態聽起來是滿可憐的,但因為一直在執著怎麼彈得更好、怎麼做出得意的音樂,進行我偉大的美麗追尋,其他就沒什麼空了。

樂團

王:好吧!回到今天的重點,回到你的新作《你聽過Beige嗎?》。我認為比起純白色的物件,經歷時間沖刷,褪色或染到色後的 Beige 可能是種最自然的狀態。以此為概念,我想問的是,假如 Beige 想發出聲音,它會是什麼樣子?我所以為的《你聽過Beige嗎?》,是你想用音樂表現出,如此介於自然於人為之間的狀態。

陳:謝謝瓦哥,原來我,被認為是這麼知性地的存在著的。

很喜歡你的感想跟提問。當初用 Beige 這個顏色,除了「你聽過 Beige 嗎」唸起來很不錯之外,是因為這是種日常語言形容不出的顏色。當我們用沙漠色、米色、淡咖啡色形容都說得通,但就不真的是「那個」,只是類似而已。

所以,當這整張專輯的曲子刻畫著「靈魂的痛覺」時,我覺得那種痛跟 Beige 色一樣,都像是聊天時只能用腦補聊法,講講關鍵字然後對方說:「我懂我懂。」

王:我懂。

陳:哎呀!但這些概念只是做作品的出發點,是屬於我把我的意念透過鉛筆投入樂譜那時期的。當三重奏錄音時已經是下一個階段,是透過三人當下的意念,詮釋最初的意念產生的音樂,讓紙上的音符活起來。

而聽眾與音樂的關係其實不需要知道之前的事,雖然一些小故事可以讓音樂有其他想像,我們聽古典音樂到爵士樂、搖滾樂,都喜歡用小故事讓自己覺得音樂更有趣、跟得到更多自我滿足,好像可以多聽到了什麼。

不用知道我抱持的概念,只是聽音樂也很好,但讀者這時已經讀到了⋯⋯。不管如何,我期待聽到不同的超譯感想,希望有越來越多獨立的 review 出來。

王:所以這張最適合什麼時候聆聽?

陳:只開一盞黃光小燈的夜晚;或坐在軟墊扶手椅上;或在空間內緩步來回移動著。

王:不會睡著嗎?

陳:不會。

王:第一次看你的現場是在五、六年前,從你演出的一些樂句裡,心裡猜想著「這個人一定聽過不少搖滾樂」。陳穎達四重奏,也有點像是在玩搖滾樂團的感覺。

陳:玩的成分的確滿大的。

其實最初陳穎達四重奏只是 project 形式,聽團名就知道沒有什麼樂團意識,偶爾帶著我的曲子一起巡演而已;但後來越寫越多,包括很多是一開始大家都不知道該怎麼演的音樂,經過多年實做亂試,最後竟然每個人都培養出一些因為演奏這個樂團才有的能力,逐漸跳脫尋常爵士樂團的路數,也開始有許多非爵士樂迷的觀眾特地來看我們。

可以說,我們是在不知不覺中,發現自己被視為一個真正的樂團,也不知不覺才發現,自己正做著樂團才做的事。但若非總是同樣的四個人,有事沒事就排表演,大都僅排練一次後,便在表演當下做著「這些音樂究竟還能怎麼演奏」的實驗,這些也不會發生。

王:感情那麼好,還蠻難得的耶?

陳:說起來是算我運氣好呀,夥伴是謝明諺、池田欣彌跟林偉中。畢竟能對我多方面容忍這麼久的人也不多,包括多年來我顯然不成熟的演奏,到這邊我的運氣值就已經比一般人高了。

做音樂的價值觀上頗合得來這點也是滿不可思議,可以一起執行室內樂感覺的《動物感傷》系列、體育音樂三部曲、十二樂章的〈臭貓歷險記〉、站到椅子上表演的〈安祿山〉、土下座的〈抱歉〉、躺著演的〈Sleep Dancing〉、冰島三郎邊念人間異語專欄而我們邊演奏的〈Funeral Waltz〉⋯⋯有些是純粹音樂的實驗,有的是我們認真想製造的荒唐,還有些單純想認真地破壞,例如爵士樂逐漸變藝文活動的現象,例如爵士樂手想著推廣爵士樂這件事,拜託,音樂有趣的話,還要推廣嗎?——但那,最終是為了錢,所以我,最終也諒解——又例如像以前經營管樂團一樣,經營爵士大樂團。

王:記得上次跟你聊到,有次在音樂節還是酒吧的門口,有對情侶因為聽到演出的是爵士樂,而女生拉著男生離開的事情⋯⋯。

陳:啊,好無聊啊,我們大概永遠酷不起來了。女生說的是:「哎呀,我們不要進去啦,那是爵士樂啦!」

我回想著一些血淋淋的時刻。

台下觀眾在黑暗中一片肅靜,我們正以超過正常爵士樂兩倍以上的音量噴發,我踩亮了所有可以踩的效果器。每一個音不管是什麼,我知道我都要見骨,吉他手大都很保護自己的愛琴,但我只把吉他當工具,像小孩子總是扭斷自己喜歡的塑膠模型。

這是首沒有速度的音樂,自由的即興已經進入了幾乎殘忍的階段。我撇見左側的謝明諺,閉著眼對次中音薩克斯風灌氣,將樂器當作身體的延伸狂吼。林偉中雙眼閉鎖地更緊,鼓組製造出的海浪與閃電推進著整個樂團。而早已將音箱的音量旋鈕順時針調大的池田欣彌,不斷地撥著充滿藐視、毫無憐憫的短句碾壓時,我心想著原來這傢伙,其實也是一個這麼壞的人嗎?那時刻舞台上的我們像在享受著活著的最後一天,大家都好快樂啊。

觀眾反映很瘋狂、一些人哭了。這甚至不是在爵士樂的場地發生的事。

王:那是什麼維繫著彼此?爵士樂?

陳:跟這三位一起做音樂,其實有種、讓我終於在做爵士樂的感覺,終於在做傳統道地的事的感覺。

包括演奏自己的音樂這件事、硬是要想鬼點子標新立異的異男團體 fu、音樂上不斷尋找新角度創造跟詮釋、以一個樂團的姿態招攬聽眾,還有一起經歷很多可以造謠的故事、對瘋狂練習與瘋狂玩樂同時執著這些⋯⋯都終於跟歷史教我們的逐漸接近。而不只是操作著音樂學校教我們的、或是只演奏著爺爺奶奶們時代的音樂,當一座博物館,還到處告訴學生那才是爵士樂。

好像沒有怎樣特地維繫彼此。

攝影/@re_evantsai