當代電影大師,這六個字曾在 2019 年至 2020 年間,於獨立樂圈交頭接耳地傳遞,有人說他們風格太九零年代太複製,有人說他們是台北最酷的樂團之一,旋律暢快、現場震撼,光聽那首長達八分鐘的〈那些事情是真的有意思嗎〉就被圈粉。主唱阿懋在那首歌裡,咄咄逼人地唱著一種成年後的自卑感,好像你某個親戚家的老男人,挽回不了人生的挫敗,於是目睹現在的什麼都想嘴一番:

「看著那些年輕一輪的傢伙/在世上最棒的舞台/拿起麥克風你覺得窩囊/但還是努力說服自己/平凡就是一種幸福/平凡才是一種幸福」——〈那些事情是真的有意思嗎〉

2021 年 10 月,當代電影大師發行首張專輯《告訴我他們都在本來的什麼地方》前夕,我與團員相約北市國宅邊的茶店,想先探探專輯的幕後故事。儘管中央防疫政策已再度鬆綁,半露天的餐桌上仍架著隔板,等著團員到齊前,店裡外只聽得見中年老闆,慍怒批判市府防疫決策的怠慢。

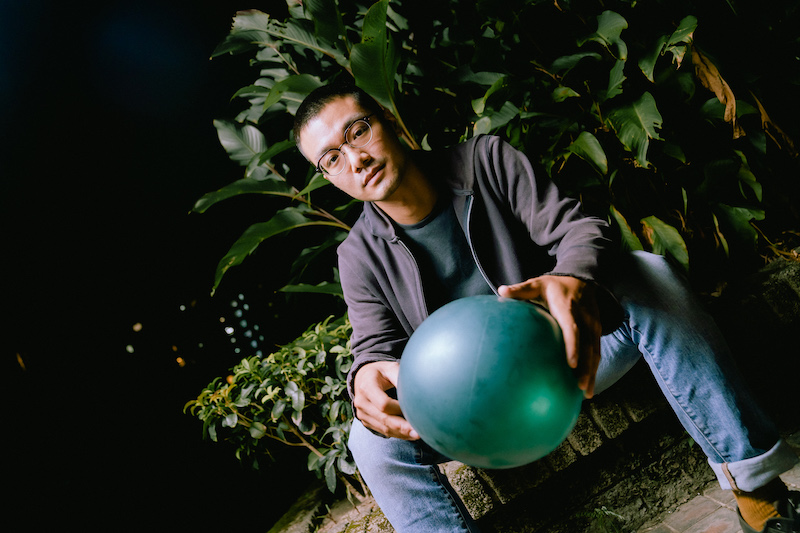

經紀人提早告知,吉他手詠琪因身體狀況得缺席,僅餘三位男團員受訪。他們在台下的打扮和在台上沒有多大差別,平頭一身黑地走來,平頭一身黑地坐下。主唱阿懋說起話來,不若歌曲裡的譏諷與篤定,漸弱的尾音透露著深思與猶疑;反而同齡的貝斯手上杰目光銳利,夸夸而談。他直來直往的發言,讓我想起當代電影大師的副歌常有怒意的和聲,而扶著阿懋歌聲行進的低頻,恰恰來自於後者。

那些歌詞是真的有意思嗎?

當代電影大師由主唱兼吉他手「阿懋」黃元懋在 2016 年成立,並在 PTT 徵選團員。玩過假勇、阿鹿米爾等樂團的鼓手黃挺榕率先加入,面試之初曾困惑這團怎麼都沒有慢歌。接著原本要當吉他手的曾上杰,也在阿懋的邀請下入團、頂替離團貝斯手的缺位(作為曾開過個展的新銳木雕藝術家,他早有接受不同媒體訪問的經驗。這或許解釋了為什麼他的答題態度更為篤定)。

2017 年,樂團透過臉書再度徵選,終與吉他手范詠琪組成近年,雙 EP、首張專輯的創作陣容。回望當時那張徵選單,不僅列舉著 Arctic Monkeys、The Flaming Lips、My Bloody Valentine、Yo La Tengo、Yuck、P.K.14、刺猬樂隊⋯⋯等,數十組影響他們經典樂團;Radiohead、DIIV 與透明雜誌,更被以白字強調,一度引來不少目光與分享。

2019 年讓當代電影大師闖出名堂的雙 EP《狀態》與《拍譜》,分別以雙北的兩間練團室為名;一張主打後龐克暗黑嘮叨,另一張表現 noise pop 混民謠的青春奔放。招牌雙身風格延續至首張專輯《告訴我他們都在本來的什麼地方》,15 首歌恰好上半冷硬、下半暖亮;有不超過一分鐘的短曲,也有長達十一分半的歌。

負責詞曲創作的阿懋說,他們並沒有特意這樣設計,只是在創作 EP 時,偶然發現自己有這兩股傾向:「就有時候會變得很暗,有時是比較亮的,只是那時候先錄《拍譜》的歌,並沒有刻意要做另一個系列(《狀態》)。」

聆聽當代電影大師,很難不先注意到阿懋的歌聲與歌詞。

從大學時期開始玩團的他,畢業後以拍片維生,接網路工商影片的導演、攝影、剪接工作。前作〈你大概能看到那畫面從你的電視機〉唱到「公館附近」,新歌〈告訴我他們都在本來的什麼地方〉提到「左輪樓下」(指音樂酒吧 Revolver),隱隱然定位自己的台北生活觀察範圍。

阿懋的歌詞用字凝鍊、意象與韻律並行,句子的段落關係好比現代詩。他不習慣為一個特定的主題創作,反倒是用美感去拼湊瑣碎。某些批判讓人感到尖酸或諷刺,只能說是聽者有心、對號入座了。

譬如〈我不想聽我不想聽被寵壞的搖滾明星〉、〈我看見庸才自命不凡〉、〈我知道他們是假貨〉⋯⋯等新歌,頻頻辯論著藝術創作的真偽,態度時而戲謔,時而冷酷,其實是一根手指指向別人,三根手指指向自己。「你看到你看不慣的事,結果最後反映在自己身上。你之所以對一件事有情緒,想到最後卻是回應了自己的缺陷。這些是我現在面對到的問題,然後把它寫出來。」阿懋說。

「累的時候我和他們談藝術/不和他們談真實/但我知道如果不談真實/我們就是在談和藝術無關的事」——〈我知道他們是假貨〉

聽「台通」找到製作人

《告訴我他們都在本來的什麼地方》有著當今台灣樂壇少見的雙 CD 規格,收錄的 15 首歌在創作期皆耗費大量時間磨礪。

以開場標題曲〈告訴我他們都在本來的什麼地方〉為例,此曲斷斷續續地創作了兩年,出現了兩個版本,直到第三週錄音前才定案。和舊版相比,不只砍掉許多歌詞,也大刀闊斧地更換速度。因為過程實在混亂且漫長,團員也無法多補充任何細節。

「所以這個樂團就是在既健忘又沒效率的狀況下繼續?」我問。

「真的很沒效率,我們練團超沒效率!」

「我們每個禮拜練一次,產能很低。」

「然後可能下個月就說我找不上次的那個刺激了,就重來了。」他們一人接著一句吐槽。

當代電影大師的創作往往從阿懋的詞開始發展,疊上貝斯、鼓確認節奏格式後,才加入吉他與唱段。這段編曲過程在練團室進行,全憑直覺、不斷修改,一首歌 jam 上一年算快,兩年則是常態。

「我們常常會說現在聽這個版本,已經沒有上一次那個感覺了。找不回來,那就重做吧。」

上杰笑說,初聽阿懋寫的詞時,常常空耳聽歪,譬如把〈你大概能看到那畫面從你的電視機〉的「世界永遠美麗」聽成「師姐永遠沒力」。在編貝斯時,他常常思考該怎麼跟歌詞意境抗衡,如果阿懋用詞銳利,他就會更加銳利。

樂團的歌詞批判,在他心中的聯想並非搖滾明星,而是以前在藝術大學遇見的某些學長、老師——他看不慣他們往往擁有話語權,卻阻礙新的事情發展,把僅有的知識當作全世界,拿來彼此攻訐。

首張專輯與 EP 最大的不同,是找來落日飛車的「國國」曾國宏製作。上杰解釋,2019 年 EP 做完後,他們意識到自己缺乏和錄音師溝通的音響知識;如果這個樂團的編曲創作已經很沒效率了,錄音製作再拖著就更浪費資源,所以一定要找一位製作人幫忙。

兩年來尋尋覓覓,直至他聽見國國上「台灣通勤第一品牌」podcast 錄音方有解答。上杰認為他們找到了對的人選:「他(國國)在飛車的創作或在森林當貝斯手的角色,視野都是很全面的,我覺得他可以用很宏觀的角度來看待我們的作品。」

國國考量工作時間,首先建議他們將原訂要錄的 20 首歌刪掉一部分,並從 4 月開始在 112F Recording Studio 錄音六週,由他來判別成果、推動進度。阿懋說:「不然以我們的個性肯定會一直錄,想再試一下,以為 10 分鐘後會有更好的東西。」

透明(雜誌)的孩子

當代電影大師的舊作〈九零的天才〉,曾透露樂團所嚮往的搖滾時代。面對「風格複製」的評語,阿懋回應,樂團過去的確有歷經模仿的階段,只是沒想到有人會因此來私訊樂團粉專,嗆他們不是龐克,甚至想教他們什麼才叫龐克。他說,後來那人便加了他臉書私聊解釋,結果卻像場鬧劇:「他最後要我道歉,我就說對不起讓你誤會了,他就很高興的把我封鎖了。」

他們過去曾上學生電台分享,〈那些事情是真的有意思嗎〉是一首致敬透明雜誌〈世界還是毀滅算了〉的歌。而為首張專輯下半場開幕的歌曲(第八首),恰好就名為〈透明的孩子〉。

「這首歌應該是在致敬透明雜誌吧?」

「嗯,我不想直接講但應該蠻明顯的。」

阿懋分享自己第一次聽透明雜誌的現場是在台中浮現,因為那場演出被感動,才決定要組團。那天他感覺到一股純粹,表演者沒有想要成為任何族群或變成誰的樣子,就只是喜歡音樂,而那感覺也是他喜歡的。

高雄出生的上杰也提到,自己在高中時聽了潑猴、橙草、一隅之秋後被啟蒙,為了玩團才特別考取台北的藝術大學。對於透明雜誌主唱洪申豪,他打從心底尊敬,認為他很有自信也很勇敢:「他相信年輕人。相信你有年輕的心,就會組成自己的群體,就會有自己的社群,就不會輕易相信體制內的東西。你會覺得他是用音樂在戰鬥,歌詞也在講類似的事。我心目中的搖滾樂或身為創作者,不是有個大人跟你說,有這規則要照著玩,獲得高分你就很棒。你應該要有自己 DIY 的能力,不會有資源被拿走就什麼都做不了。」

在專輯裡,接續〈透明的孩子〉後的〈明芬〉不僅是最早錄好的歌,也藏有阿懋溫暖的那一面。

他說,自己有一位國小認識的安親班老師就叫明芬。在他心中,明芬是偉大的教育家,宛如電影《春風化雨》裡面的羅賓威廉斯,總能帶給學生很多啟發:「她會帶我去參加作文比賽,幫我改作文,教我寫文章,帶我去參加數學競賽、象棋比賽⋯⋯她是因材施教的教育家,但畢業之後我們就比較少聯絡,後來聽到她過世的消息很訝異,寫成歌名有一點紀念意義。」

看著陷入回憶的阿懋,兩位團員在旁表示,他們也是今晚才第一次知道這個故事。

埋頭追趕心中的聲音

2019 年兩張 EP 出版後,當代電影大師吸引了不少聽眾,也入圍了金音獎「最佳樂團獎」,感受到外界的肯定後,樂團更有信心繼續,創作慾望也被激發。

團員之中最年長、玩團資歷也最久的鼓手挺榕有感而發:「我覺得和以前最大的不同是,好像我們在一起可以完成一些事情。這方面的感受和以前的團不太一樣,雖然以前也很努力地一起做了一些事情,但似乎回饋沒有達到預期,動力消失的就越來越快。我覺得現在大家分工合作,可以一起往前完成想像中的事蠻好的。」

有了自信,就更有餘裕任性。首張專輯做最久的歌,是篇幅長達 11 分半的收場曲〈長歌〉,磨了將近三年才完成。挺榕分享:「〈長歌〉本來是一首我們覺得永遠不會問世的作品。若是不在阿懋的堅持下應該也不會完成這首歌。」阿懋回憶,最初是因為中間兩小節的 riff 很好聽,所以才希望能保留這首史詩大作:「我覺得一張專輯裡一定要有一首歌是『亂做的』,但有一點實驗性,不受歡迎也沒有關係。」

〈長歌〉原本叫做〈慢歌〉,編曲做過三個版本,直到後來和新寫的〈短歌〉合在一起,才長成現在這樣。「〈短歌〉就是一個游泳圈,被〈慢歌〉抓住了。借屍還魂!」上杰笑說,樂團最初在和國國討論收歌時就有考慮過,要不要把它刪掉;而直到專輯做完,國國其實都「沒有 get 到這首歌在幹嘛」。

不過真要提專輯裡最難搞懂的,或許是 bonus track〈胸毛之歌〉。上杰解釋,詠琪家的小狗胸毛特別旺盛,她在面試吉他手時,傳來的 demo 正是這首。對阿懋而言,這首歌雖然主題無意義,旋律聽起來也「不知道在幹嘛」,但是「她唱很真」;因為和〈透明的孩子〉是專輯裡唯二用盤帶錄音的作品,所以特別把兩首接在一起放在最後的最後。

反覆重聽《告訴我他們都在本來的什麼地方》,緊迫盯人的上半張或許能快速抓耳,可要了解當代電影大師的內在,反而下半張柔情的幾首更顯坦誠。好比透明雜誌〈性的地獄〉對比洪申豪個人作〈生活的答案〉,後者或許更容易現身日常縫隙、直擊你心。

在〈年輕民謠〉裡合音的女聲,是緩緩樂團的主唱 Coco;她不僅是阿懋的女友,也是這張專輯的配唱製作。〈年輕民謠〉令我欣喜的是阿懋在行進的節奏裡唱著一種,即使不被理解也不必害怕的心;歌手猶疑的低語和直線條的編曲,構成了層次豐富的情緒。那副歌反覆唱著「你說你想要那種聲音/你聽過那種聲音/你想要知道世上還有人年輕」,不禁讓我想起刺猬樂隊的經典名句「一代人終將老去/但總有人正年輕」(〈火車駛向雲外,夢安魂於九霄〉)。

只不過他們是身為「正年輕」的那一群。埋頭追趕心中的聲音,以致狂奔、狂喜,在這座入秋後依然黏膩、潮濕的城市裡,帶來一種乾爽的轟鳴。透明的孩子們擁有怒意,是因為還嚮往著老去後便難再相信的念頭;而活在當代的電影大師選擇在敲醒世界的昏睡前,先用搖滾樂敲醒自己。

攝影/彭婷羚 PONG