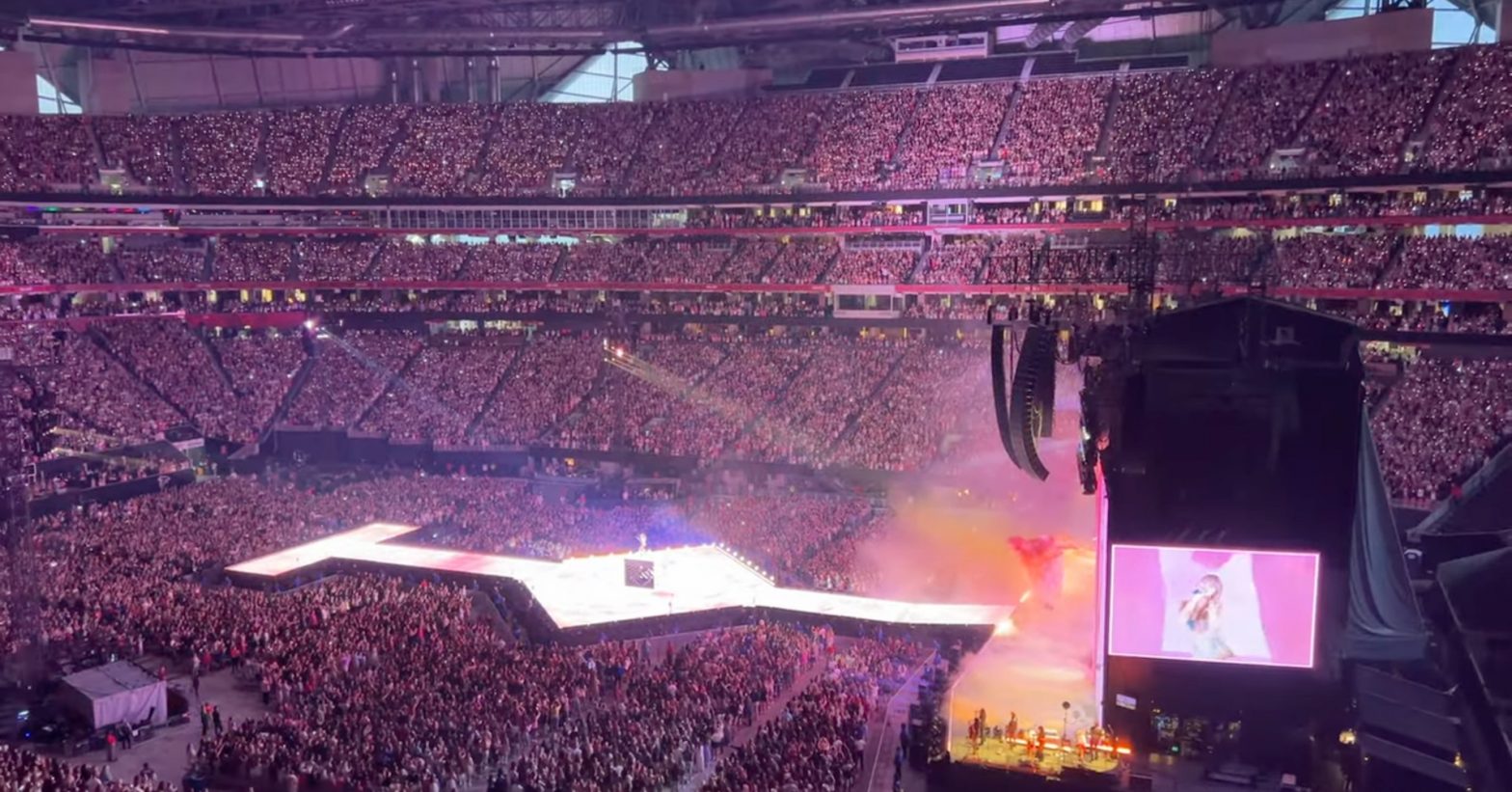

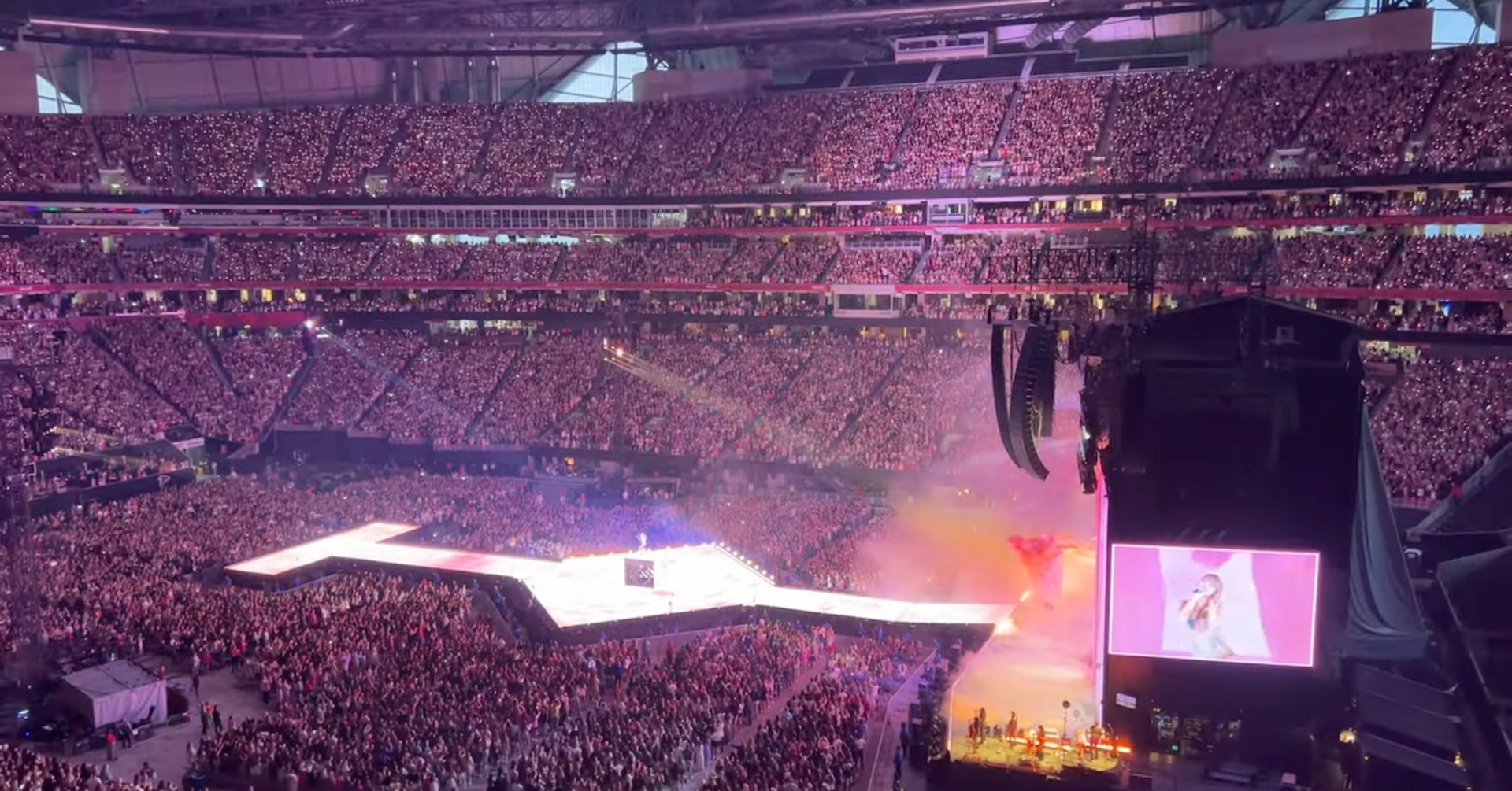

我的 Instagram 限時動態在上週末被女神卡卡的 The Mayhem Ball 新加坡國家體育場巡迴洗版了。朋友們按時上傳「朝聖」進度,從機場起飛開始,到落地新加坡的第一餐、入住飯店的變裝照、進場排隊的過程與路人造型,以及(最重要的)演唱會影音集錦連發。

隨之傾吐的不只有對女神卡卡演出的讚嘆,還包括對場地體驗的不快。一位矮身的朋友回顧現場「視線不良」的經歷,他坐在一樓平面區的最後一排,由於沒有額外墊高斜坡的設計,因此當前排觀眾站起身後,他和同一排的觀眾只能站到椅子上才看得到舞台。

工作人員前來勸阻也沒辦法根治視野問題,後來有些觀眾甚至乾脆闖到走道上,直到被不知道哪裡變出來的鐵圍欄擠回後排,畫面彷彿自己參與的不是演唱會,而是大型抗議現場。

我們真的想要和 8 萬人一起聽演唱會嗎?

後疫情時代,從泰勒絲到 K-POP 偶像團體紛紛開始萬人體育場級演出,相關的抱怨層出不窮。2023 年,BLACKPINK 在高雄世運主場館的演出發生「觀眾站坐爭議」;2024 年,Dua Lipa 在桃園樂天棒球場抱怨花了 7800 元,卻買到被欄杆及護網擋住視線的座位。

2025 年初,規模更大、碧昂絲備受期待的 Cowboy Carter 巡演僅開始數場,外國粉絲便陸續在社群媒體上分享,要在體育場內看三小時的演唱會得面對的一些不便,比如:視野不佳、音響效果差,或者 VIP 區域複雜的進場動線讓人疲憊不堪。

和數萬名粉絲一起聽演唱會是一種奇觀經驗。為了同一位歌手和喜歡的音樂放聲歡呼、尖叫、齊唱,是體育場演唱會吸引人且難以複製的價值。然而諷刺的是,超大型演唱會在耗費了大量的金錢與精力後,似乎無法為粉絲提供足夠精緻的服務,也讓單純享受音樂變得困難。

流行文化記者 Kyndall Cunningham 近期在《VOX》上撰稿便問到,超級巨星如:Kendrick Lamar、SZA、Post Malone、Billie Eilish 等,皆開始展開體育場級巡演,但對觀眾來說,我們真的想要和 8 萬人一起聽他們的演唱會嗎?

二〇二〇年代的體育場演唱會熱潮

從產業現實面來說,體育場級演唱會對藝人的好處往往多過於觀眾。根據統計,2023 年全球收入最高的五場巡演包括:泰勒絲、碧昂絲、酷玩樂隊、紅髮艾德與紅粉佳人,鞏固了這一波超級巨星在體育場演出的熱潮,並有效彌補音樂產業在疫情期間所流失的收入。

畢竟更多的座位意味著更多的票房,而在單一場館舉行多場演出還能降低移動成本。與此同時,藝人、主辦單位與票務單位,仍可以採取高票價策略,作為超級巨星影響力的佐證。

泰勒絲為期兩年的 Eras Tour 成為首個收入超過 20 億美元的巡演;其次是碧昂絲的 Renaissance World Tour,收入近 6 億美元。Live Nation 的報告便稱,2025 年在體育場舉行的演出比 2024 年增加了 60%。

八〇年代本由搖滾天團主導的體育場演出,在二〇二〇年代儼然改由流行歌手領銜,並逐漸成為當代樂迷參與演唱會的必修體驗,且對 Z 世代影響更鉅。

根據 Merge 調查,Z 世代具有現場活動超支消費的傾向——儘管該族群相當注重 CP 值,當面臨社群性的同儕壓力、錯失恐懼症(FOMO)與社會挫折,往往會刺激他們進行衝動揮霍。

《滾石》雜誌記者 Tomás Mier 認為,如今的體育場演唱會與 Instagram 貼文形式連動成一種「社交貨幣」——從搶票那一刻起,粉絲便會在社交媒體上曬出他們的購票證明(或者哀鳴)。前往演唱會的路上,大家曬出自己的主題服裝(dresscode)或過程裡的趣聞。當演唱會結束,還有心得文與演唱會的影音片段,向各路觀眾「劇透」內容、共享感受或充實回憶體驗。

Swifties 的大型演唱會後失憶症

如今參與泰勒絲的 Eras Tour,或者女神卡卡的 The Mayhem Ball 這類體育場演唱會,已經變得像是參加大型戶外音樂祭或渡假一樣,需要提早規劃行程、造型,付出與跨國旅遊同等的體力、金錢與精神力。然而大費周章所換得的高漲情緒,似乎也有一些缺點浮現。

為期兩年的 Eras Tour 期間,陸續有 Swifties(泰勒絲粉絲)在演出後分享起自己的「演唱會後失憶症」(post-concert amnesia)。其中一位在 Reddit 上內疚地告解道:「我玩得很開心但也很焦慮,因為我幾乎記不得演唱會的任何細節了。我真的很努力想活在當下,但我現在好擔心自己拍了太多影片、太常盯著大螢幕看或者走神⋯⋯」。

粉絲完全記不得自己有去看演唱會的情況,過去非常罕見。研究人員稱,這可能跟當代演唱會變得太複雜有關。在三個小時的體育場型演出中,觀眾除了音樂外,還得面對目眩神迷的視覺效果如:燈光、雷射、視訊、巨型道具、服裝甚至漫天焰火。在大腦資訊超載的情況下,觀眾難以生成細節記憶,只留下模模糊糊的興奮感受。

雖然「演唱會後失憶症」似乎僅好發於 Swifties 族群,但該現象表明,本應該是最純粹真實的「現場演出」體驗,最終也可能變成短暫的幻象,一則 24 小時後就下架的限時動態。

體育場巡演會泡沫化嗎?

除了越來越繁複的視覺效果與噱頭外,體育場在硬體上對音樂更直接的影響是,大部分的建築體並不是為了聲音效果所設計的,而是為了運動賽事。

就算聲音效果努力做到最好,地面上的巨大音響、搭架舞台的桁架(Truss)、球場的攔網⋯⋯等,也可能出現視線不良區。加上進、散場排隊的體力消耗,站票伴隨的身體不適、觀眾摩擦等風險,都會耗損觀眾面對不同狀況的壓力閾值,尤其是那些花了最多錢購買 VIP 票的核心粉絲。

台灣近年也有越來越多華流歌手、韓秀及歐美巨星,在高雄世運主場館或台北大巨蛋演出,對體育場級演唱會的需求日增。雖然演出後私下與公開的怨懟不少,但為了見到喜歡的偶像歌手,大家姑且忍耐,或劍指主辦單位與場地,未見體育場巡演的結構性泡沫正悄悄堆疊。

然而在泡沫真正破掉之前,這種「忍痛購票」狀況或許還會維持好一陣子。一邊打卡炫耀,一邊承受著萬人體育場演唱會的副作用,如同 Kyndall Cunningham 在文章最後所述:「不過,目前這類巡演對大型藝人來說依舊奏效。在它不再奏效之前,我們還會繼續從『體育場地獄』裡發自拍照上網。」

與樂團1976主唱阿凱進行podcast對談_一念電影、海邊的卡夫卡提供-420x218.jpg)