採訪、撰稿/少女痣的奇幻下流

2025 年初,男性饒舌歌手性騷擾網友事件爆發,芮鯊搶先發表〈再吵垃圾〉追擊,開啟女性反擊嘻哈圈長期厭女積習的第一槍;後續 Asiaboy禁藥王回擊義義的〈義義初四〉,進一步引發針對饒舌歌詞的討論。隨著 ?te壞特將性別與流量的戰場合一,楊舒雅也接著上傳〈Rule 男 Freestyle〉⋯⋯對於台灣嘻哈音樂與厭女相關議題的討論逐漸白熱化。

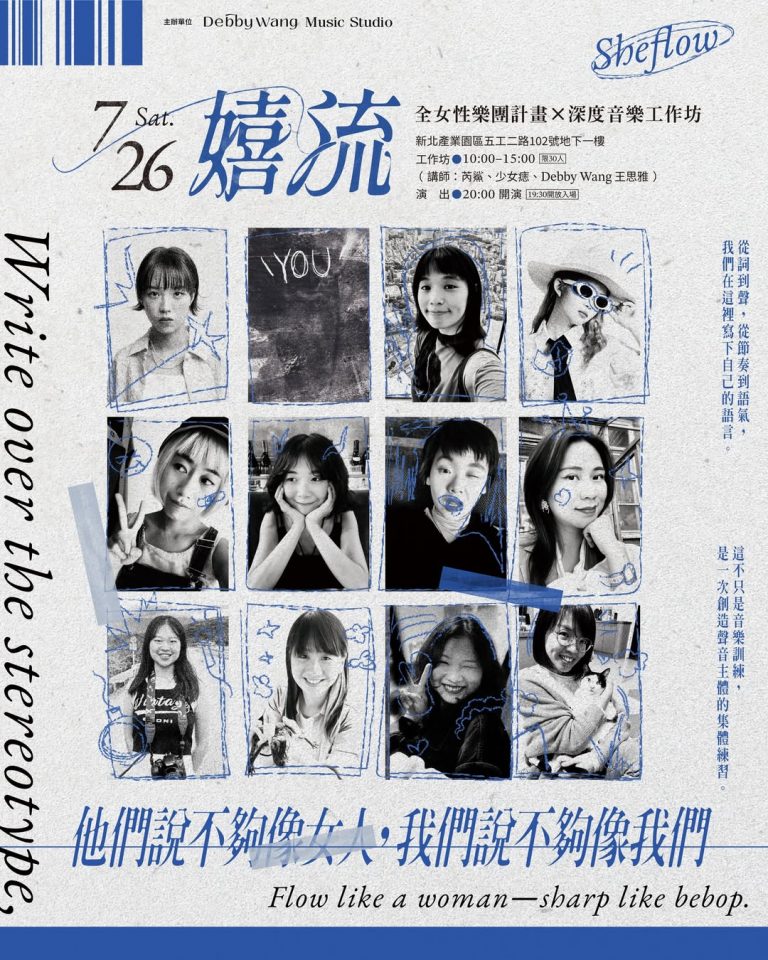

線上的討論,讓性別議題與音樂活動比過去更黏著。6 月初,爵士鐵琴手 Debby王思雅發起「嬉流 Sheflow ——全女性樂團計畫 X 深度音樂工作坊」集結樂手、歌手和音樂文字工作者,共 11 位女性,舉辦風格橫跨嘻哈、爵士、R&B 等多元曲風的演出,與囊括議題、詞作、律動討論與引導的工作坊。

活動舉辦在 7/26,碰巧台灣社會也正進行一次民主測驗,議題、性別、音樂、情緒複雜交織,演出期間舞台上下一度因為楊舒雅的發言一齊落淚、一齊療癒。不只音樂、也不只議題,或是說,正因全員同時明白音樂與社會、政治、性別、族群等複雜縱錯,因此對於多元的形式與討論也更具野心。活動中也不時出現需要深入探討的命題——說到底,「全女性」的計畫標籤到底象徵著什麼?什麼是「女性語氣」?當天演出中發生了什麼事?

活動結束後,主辦人 Debby 重新邀齊薩克斯風手林映辰、鋼琴兼人聲羅妍婷、人聲楊舒雅,以及企劃少女痣,重新回顧、記錄參與嬉流的過程與體悟。

受Doechii啟發的演出企劃

Q:活動資料中提到「嬉流Sheflow」是由 Debby 發起的,當初為什麼會有這個想法呢?和上半年的嘻哈圈的性別議題大戰有關嗎?

Debby:年初我看到 Doechii 上 NPR 的 Tiny Desk,一開始只覺得滿帥的,看到一半才意識到所有團員都是女性,就想在台灣也可以組一個這樣子的樂團。因為想做類似的表演,所以第一時間想到可以找剛寫完女饒舌歌手相關論文的少女痣,問問看有沒有推薦的饒舌歌手可以一起玩,最後輾轉找到舒雅、芮鯊、壞特。

少女痣:我記得是在大年初二、初三收到 Debby 的訊息,只覺得很酷、可以來做,完全沒有想太多,當時台灣嘻哈圈的性別大混戰也還沒延燒開來。

一開始的分工是 Debby 負責找樂手、我找歌手。還在考慮人選的時候,性別爭議就開始了,芮鯊發〈再吵垃圾〉、楊舒雅上傳〈Rule 男 Freestyle〉,Debby 就傳訊息來跟我說:「他們生氣的時候拍子很棒誒!」我才正式邀請他們合作。

Q:雖然活動發想時台灣嘻哈圈的性別爭議還沒開始延燒,但後續的事件有讓這個企劃或組合產生不一樣的化學效應嗎?

少女痣:我覺得有。如果沒有這些討論,我們對於性別的思考不會這麼深刻,雖然我們沒有要代表誰、也不是要做議題宣導,但這讓我們對於自己關心的議題更加聚焦,更感覺這件事是切身相關的。

工作坊的概念最早是壞特提出來的,她的藍圖比較類似夏令營的形式,甚至舉辦巡迴場次,到各地宣傳議題。但後來討論,希望工作坊還是要和音樂、演出更緊密扣合。

Debby:活動最初只是希望能辦一場演出,沒有打算探討議題或舉辦工作坊。後來工作坊也安排了滿多事情,除了演出當天上午的三場議題討論、詞作練習、音樂實作,還在活動結束後規劃了「Aftertalk 」和「Office Hour」,讓參與工作坊的大家離開現場後還能延續討論。

少女痣:白天的工作坊是由我、芮鯊、Debby 一起擔任講師,由我帶開放式討論、芮鯊帶大家寫詞、Debby 帶大家律動。但是如果只有一個白天就結束就太可惜了,後來的 Aftertalk 是講師與學員們在表演結束後的某個晚上,大家在線上會議繼續討論嬉流活動;Office Hour 則是學員可以向 Debby 登記想要跟哪位講師一對一聊天,學員有半小時跟講師額外討論的時間。

在性別議題上,比起反擊,我們更想塑造出接納的環境,讓更多人通過表演和工作坊有所收穫,或感到被接納、包容。

不定義女性,我們只想看看接住對方的樣子

Q:最終工作坊的規劃,除了第一堂是針對議題的討論,後續都是和音樂相關。好奇你們對工作坊的想像是怎麼樣的?

少女痣:原本我們設想,參與工作坊的學員都要有創作經驗,或本身可能是個音樂人。因為這個組合的受眾,不會所有人都有創作過饒舌、或很熟悉爵士樂,所以能夠彼此交流。

Q:本來比較像是創作營的形式嗎?

少女痣:對的。開會時甚至有提過,希望大家可以生出一個作品作結,但後來發現時間內辦不太到,最後改成芮鯊帶大家找出屬於自己的寫詞方法,Debby 的課程比較像帶著大家從過去的爵士標準曲、古典音樂和舞曲裡面,去找到音樂本身的律動,然後跟著搖擺你的身體。

Q:嬉流打出「全女性」的陣容,也有規劃女性與團體優惠,你們怎麼定義或思考何謂「女性」?

少女痣:我跟 Debby 在前期文案和課堂籌劃時,都希望包容多元和差異,不止停在二元性別,包括跨性別、多元認同,我們也想要讓他們覺得來這邊有所收穫。如果今天做成一個「女性限定」的活動,那要如何定義「女性」?是法定性別嗎?一個外表陰柔,但心理認同男性的生理女性是女生嗎?如果是個已經完成手術、離更換證件臨門一腳的跨性別者,又屬於哪種性別呢?

林映辰:從我學爵士樂以來,大部分的時間都一直在跟男性相處,包含我的精神導師、過去的團員 band member 幾乎全是男性。我們現在特別把「女性」mark 起來,是因為意識到圈子裡大多還是以男性為主,但我們要傳達的,也不是刻意分化男性或女性,畢竟女性還是有很多陽剛特質的展現。

Debby:我們想要把試著了解與意識到各個族群的差別,以更 empower 的方式對待。在工作坊有滿大的一題是「女性語氣」真的存在嗎?我們已經比較容易辨認「陽剛的語氣」,那陽剛就是男性嗎?相對來說就是女性嗎?我們在工作坊裡面討論,並且把議題跟音樂結合,在過往的類似活動中,儘管有很多是議題跟音樂結合,但大多數往往只 focus 在議題,沒辦法觸及音樂裡,我們這次就試圖把它全部的做結合。

Q:議題面為什麼選擇從「女性語氣」切入討論?

Debby:其實我們的問題裡面存了一堆 bug。譬如說「女性」本身就是個 bug,我們到底是在講哪種女性?為什麼要把陰柔特質定義為女性的?可是工作坊學員在討論語言時提出,其他語言中真的存在性別的差別。

羅妍婷:我覺得語言裡的性別有超多可以聊,那天的探討是混在一起,大家從各自的聯想出發。我自己對語言比較有興趣,就從不同語言裡的性別差異出發。因為不同語言的生長方式和時空背景都不一樣,所以內部面對的性別困境都很不同。像歐洲語系,常常字典裡的都是陽性/男性,字典以外的才是陰性/女性。美國哲學家 Judith Butler 也很常提到語言結構裡的性別問題。

Debby:像是在德文裡面,只要是外來語,冠詞一律都是Die(陰性冠詞)。在女性語氣上面我們一直在探討「這到底是什麼」?我們不知道,乾脆拖大家下水一起討論。

Q:當天大約有多少成員參與工作坊?可以大致形容一下討論的氛圍嗎?

少女痣:工作坊大約有十位左右參與,大多人都有相關領域的背景,有兩、三位來自人文社會相關領域,也有妍婷和Debby長期的觀眾,和舞者、創作歌手等。大家對這些議題本來就很有興趣,討論滿熱絡的,各自分享自己的經驗、觀察或感受,很多不同的想法在當下就被提出來。

願意聆聽彼此,才可能做好爵士和嘻哈

Q:嬉流除了探討性別議題,也是爵士和嘻哈的跨界合作,過程中有產生什麼有趣的火花嗎?

Debby:要怎麼把爵士和嘻哈做好,很大一部分是要「願意聽」:聽彼此說話、聽大家演出⋯⋯而這個溝通過程,又會繞回性別的討論。

溝通時間夠不夠多?能不能理解?不是把爵士樂手當成演奏的機器,而是要互相聆聽跟對話。合作過程中,你有沒有好好聽其他樂手說話?很多狀況是很隱微的。每當我遇到「不要說這麼多啦,我們直接來」的情況,我都想,不去溝通也不會因為「直接來」就變好聽。

少女痣:事前大家一共排練了三次、一次三小時,但還是沒有把所有歌都練完,這讓饒舌歌手們很緊張。他們過去的習慣,是每一首歌 cue 點都會確認過的,後來才發現沒有排練完對於爵士樂手是很正常的,這對饒舌歌手來說可能有點 culture shock。

我記得有一次舒雅下班之後跑來練團,因為她第一次跟爵士樂的陣容練團,有點抓不太到拍子,當下鼓手小Dee 就一步一步跟她對,慢慢帶他到合得起來的位置上。我覺得好溫馨,有種看到舒雅成長的感動,也有點像是看到舞蹈老師在拆解慢動作、然後連貫到你會的位置,開始可以很順地跳下去。

Q:嬉流的活動選在 7/26,恰好是罷免選舉當日,也想聽大家多談一些演出當下的感受。

林映辰:芮鯊的〈從明天開始〉,Debby 在中間安排一段 saxophone 的 solo ,我很投入地閉上眼睛要把那段 cadenza(裝飾性獨奏) 吹好,眼睛再張開的時候,芮鯊用超兇狠的眼光、在離我超近的地方瞪著我,當天回家還做了窗外有人盯著我在洗澡的惡夢。

〈Rule 男 Freestyle〉是我個人演出比較突破的嘗試,我、鼓手小Dee、貝斯手 Refa 三人組,也被逼著做一些很 dirty 的 sound。平常雖然也喜歡但沒有在演出中嘗試過,這次有被激發出潛力。

楊舒雅:因為在全女性的空間裡,反而不需要強調我是女性,大家能夠用平等的眼光對待彼此、不必接收男性凝視,相處起來非常舒服。從活動前溝通知道這是個相對安全和能夠接納的團隊,talking 的時候也比較放心,剛好在 7/26 這個非常特別的時間點,一起完成演出,當天不小心淚灑現場。

身為台灣人,擔心還是會有的,這也是我第一次在演出時哭,我習慣在台上講話時不要煽情,或刻意激起情緒共鳴,但當天太特殊了,我想有些觀眾的挫折感與壓力也很大,剛好趁這個時間點大家一起釋放出來,達成一個可遇不可求的情緒共振,台上台下都在為相同的事情而哭。身為一個創作者,遇到觀眾與演出者同頻率的演出時刻,我覺得是很美好的經驗。

Debby:進行工作坊的 aftertalk 時,有成員提到,演出時坐在地上的那一群人,就像沙灘區一樣。她覺得很自在,是因為在這個空間裡大家很親近,也沒有規定穿著,所以當他坐在地上看見吉他手穿著傳統紅白拖演奏打拍子,才發現,原來這裡樣子都是可以被接納的。

少女痣:當天台上、台下都哭得很慘,我跟舞監說要趕快遞衛生紙給台上。最後只找到一捲滾筒式衛生紙。最後整個畫面變得很荒謬,舒雅在前面哭得唏哩花啦,但又很堅強的樣子,再看到後面有一捲像是彩帶的衛生紙,從左邊傳到右邊、又從右邊傳到左邊,眼淚又縮回去、哭不出來了。

舒適圈的安全與危險

Q:參與完嬉流、和全女性的團員一起合作之後,有沒有什麼新的體悟?

林映辰:作為團隊領導人的時候,以前會使用男性身上的氣質、手段、力量、眼光才覺得是一種被認同的專業展現。現在自己有不同的身分切換,加上接納自己的改變,才意識到「我是誰」,去表現出來,用自己的力量,來吸引適合或想合作的人,這好像才是比較健康的狀態。去(2024)年,我開始做全女性主題的「女作之韻」,我一直在思考,和男性樂手合作,跟現在參與全女性的製作,到底有什麼差別?

我有另一個團 King Cake紐奧良爵士樂團,那裡的男性比例很高。演完嬉流之後,再跟他們練團,當下超級適應不良耶!後來我發現,從以前在爵士圈的學習,到現在和 band member 的合作,只要男性比例高過一定程度,聚在一起話題就會往黃賭毒前進。我說:「你們今天是怎樣?」他們只回我:「你是不是太久沒跟男生團練了?」

我現在還沒有精準的答案,來講述和男性、女性一起工作的不同之處。我也還在摸索,究竟一個全女性的樂團,想要表達、或者能夠表達的特質到底是什麼?但就目前而言,我覺得同理心、包容度,還有被大家接納的感覺,是跟女性一起合作時比較有感的特點。

羅妍婷:我現在找樂手時,也會盡量找氣質比較陰柔的,倒不一定是從性別來看,重點還是在大家相處起來有好的 dynamic,這件事對我來說很重要。我也希望慢慢顛覆舞台上經常是男性為主的認知,所以從四、五年前回台灣開始,找團員時都會稍微留意團內的性別比例。我現在的生存法則就是——我要打造自己的舒適圈,一定要自己先覺得舒適,才能讓其他進來的人也感到舒適。

但是「性別」還是要很小心的拿捏,有時候太多女性一起演出,「女性」這件事被放大,反而會困在性別的框架裡。外界過度以性別來看待,一來標準會變得不太一樣,二來可能就不會去重視你的表演、創作,只覺得你就是要做「女性」而已。比如全女團很容易被介紹成「正妹團」,彷彿沒有其他特色可以介紹了,我很不喜歡這樣。

楊舒雅:我最近在思考「自揭身分」這件事。當我自述為「女性創作者」時,就可能不被用創作者的框架來檢視,而是用女性的框架,且這個框架可能是較貶抑的。但我最近有個大突破,是在撰寫自我介紹時首次自稱「女性創作者」,我第一次把「女性」放在自介裡。

我從開始到現在,都在跟女性這個身份抗衡,我不喜歡被別人強調是一名女性。但經過多年思辨,我現在覺得我喜歡當女性——對比起紅利,女性帶給我的負面影響有時更多——也願意邀請觀眾一起意識到我的女性身分、意識到我帶著女性的標籤,帶著觀眾去了哪裡,我覺得這是件很美好的事。

同時,我也很認同妍婷講的:身分相關的問題其實很麻煩,一方面可能會被視為代言別人,儘管我根本沒有那個意思;另一方面,對於單純的音樂創作者而言,或許會從別人可以很純粹評價你的音樂,變成先經過身分的濾鏡、接著才評價音樂。所以我也正在拿捏女性與音樂的平衡點,才能讓大眾從更深刻的面向來認識我。

Q:這一次的嬉流帶有一點實驗性的味道,不論是工作坊還是演出,開放參與的數量也比較有限,好奇這個組合未來還有其他的計畫或目標嗎?

Debby、少女痣:參與這個組合的大家,都很期待能在各個地方、以不同形式再次一起演出,無論是音樂祭(私心真的很想讓嬉流在音樂祭演一次)、劇場、任何適合的地方都很樂意。除此之外我們也希望有更多元的發展,譬如說展覽、讀書會⋯⋯不希望這只是場純粹的演出,和台下的關係也不只是純粹的表演者跟觀眾,希望能夠激盪出更多不同的組合和可能。

「嬉流 Sheflow ——全女性樂團計畫 X 深度音樂工作坊」參演名單

人聲:楊舒雅 、Whyte ?te 壞特、RapShark 芮鯊、YenTing Lo 羅妍婷

鐵琴/編曲:Debby Wang 王思雅

薩克斯風:Lucy Lin 林映辰

長笛:Inglan Chang 張瑛蘭

爵士鼓:Dee Chen 陳奕欣

貝斯:Refa Wang 王群婷

吉他:Yu-Chieh Chen 陳昱潔