無腦瀏覽限時動態,重複右滑跳進不同世界。手機突然放出對味的音樂,畫面搭配一位黃衫阿伯騎著電動車,熟練地撇過彎、鑽進涵洞,歌詞唱著:「騎著車 有種莫名的自由/無聊是生活 我怎麼現在才懂⋯⋯」

一則瀰漫台灣鄉鎮氣味的 reels,精準勾動都市小孩對老家的想念。下意識轉發之後,才發現名為〈枋寮〉的背景音樂,來自一位創作歌手:張淦勛。

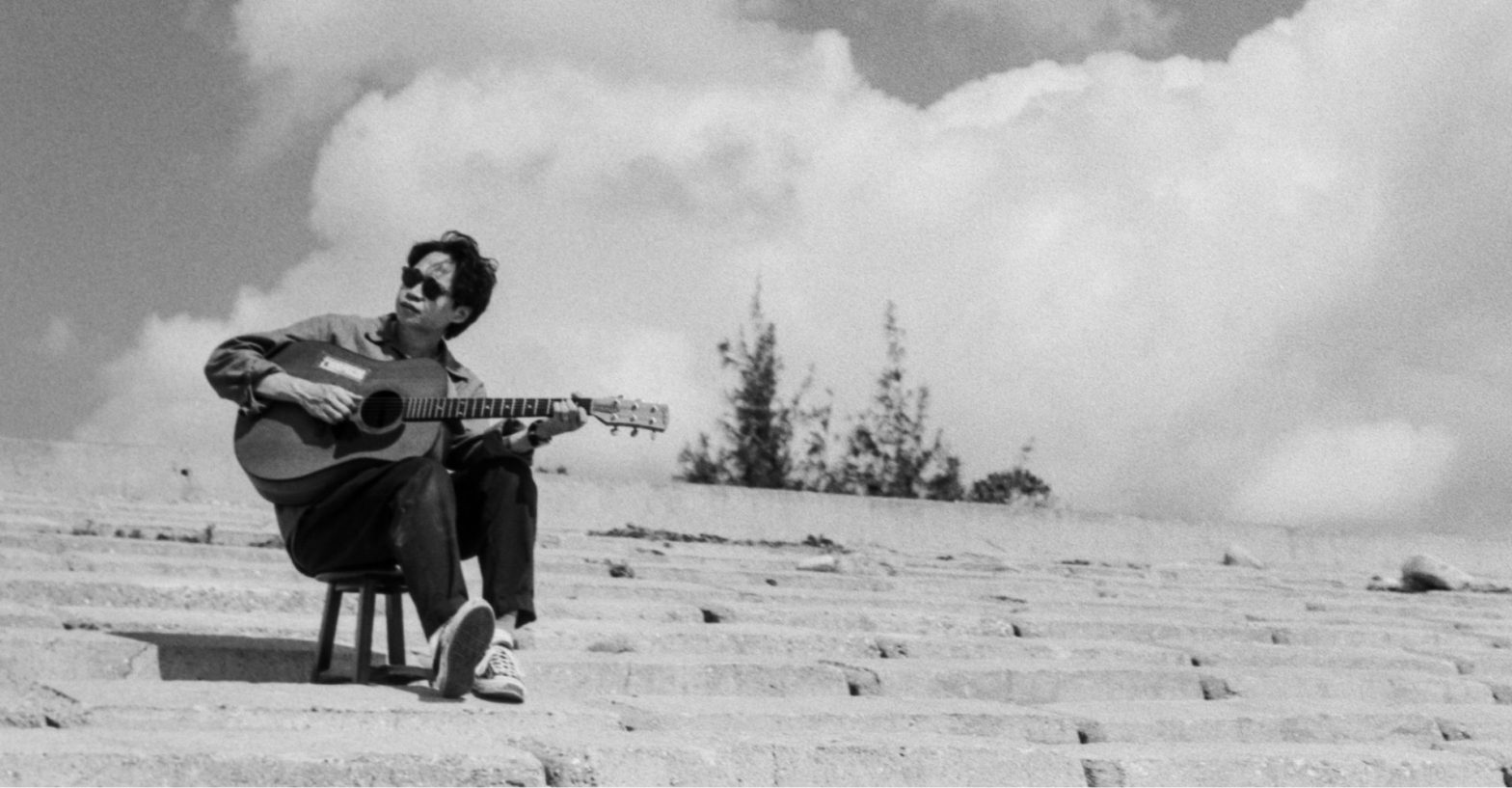

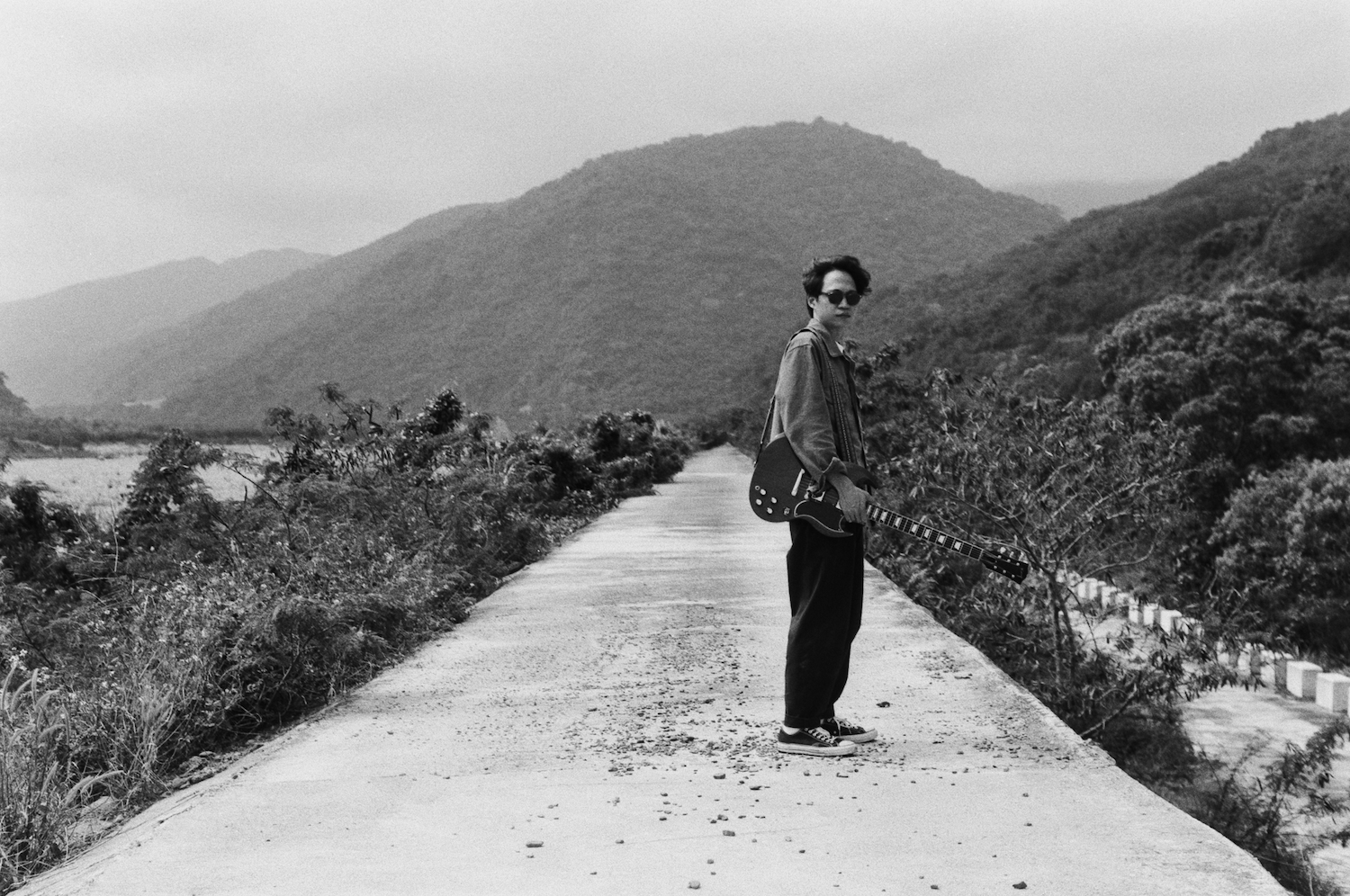

張淦勛,排灣族名 Giyu Tjuljaviya,生長於台東市,枋寮是記憶中有阿公、阿嬤的老家。頂著藥理學碩士學歷的他臉上有副厚重的眼鏡,框住一雙藥師的眼睛,同時透著創作者憂慮的神色,訪談間只見他習慣性地皺眉,時常要思忖再三才把話說出口。

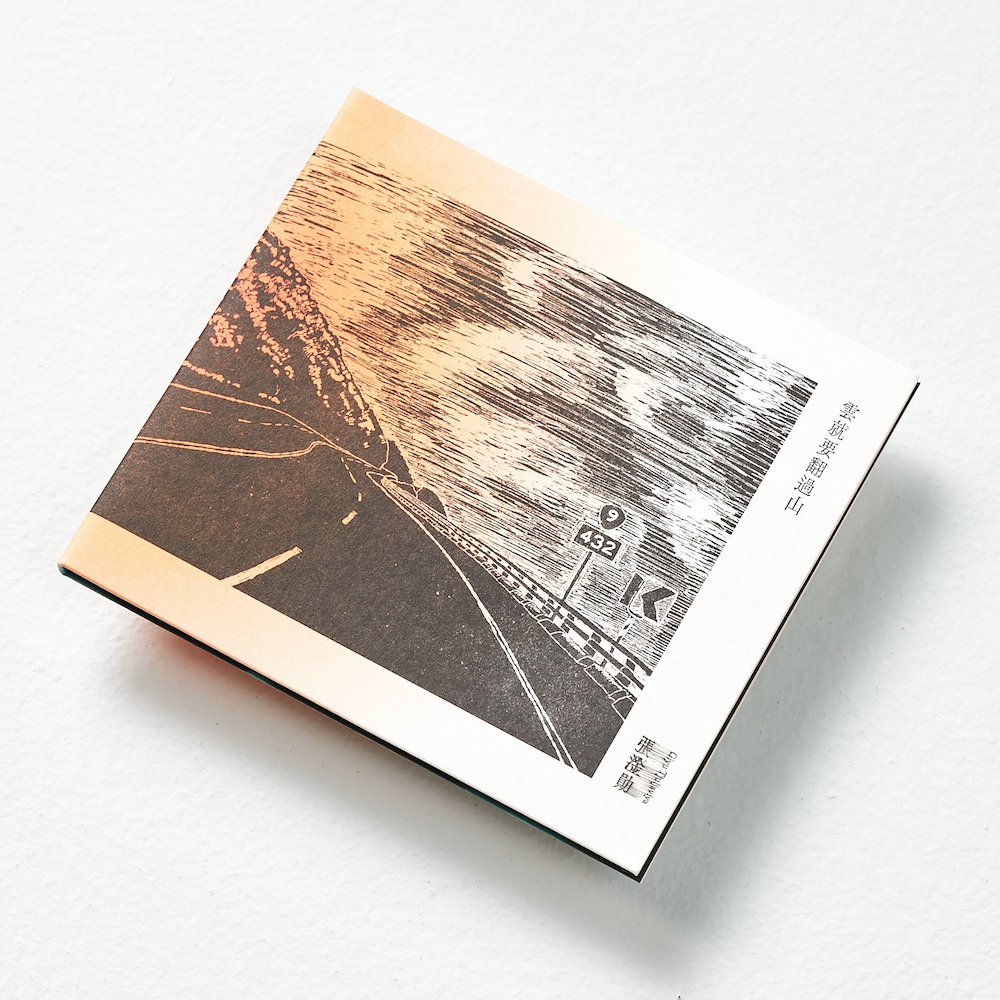

2024 年底,張淦勛發行了首張專輯《雲就要翻過山》,標題僅用幾個字,便勾勒出清晰的自然動態,也包羅他近年對生命的體悟:「人們如雲、命運如風。」從血氣方剛的三十出頭邁向不惑,他感覺有股力量推著自己翻過山頭,去認識自己的血脈。這一趟追尋的終點並非熟悉的枋寮,而是通過蜿蜒的南迴之後才能抵達的排灣族聚落「大鳥部落」。

已讀不回的愧疚感

張淦勛已非樂壇新鮮人,早在大學期間,他便曾以樂團名義報名金旋、赤弦等各大創作獎,並在 2011 年以一首〈秀秀〉獲得李吉他創作大獎冠軍。2018 年起,他接連發行了兩張 EP,風格從藍調、抒情民謠一路摸索到憤世的搖滾,探討威權遺緒、批判資本主義,每首歌都唱地用力。

作品發行後,他卻在演出中意識到有些不對勁,「會覺得情緒怪怪的,好像你講的話不像是你的歌,在台上變成了兩個人。」那些激昂的曲調讓他感到疲憊,甚至有些割裂。於是他嘗試改編手邊的創作,以減法思考,收攏和弦與編曲、降八度演唱副歌,以輕鬆地表達貼近自己。他將第一首改造後的歌曲〈北大武山〉上傳到 StreetVoice,如今回看,那仍是座值得紀念的分水嶺。

「看不見的最巨大/回不去的最嚮往/沒錯的 又為何渴望被原諒」彼時的〈北大武山〉還只有華語歌詞,張淦勛寫的不再是對外在世界的不滿,改向內在挖掘,懞懂地唱出都市原住民(以下簡稱都原)的身份認同困境。

「我一直不知道該怎麼回應原住民身份這件事。」他形容長期擱置而產生的愧疚心情,就像面對手機裡跳出的訊息,因無能為力,只能「已讀不回」。從來沒有部落經驗的他,對都原的身份始終感到有些尷尬,社會對原住民的刻板印象更讓他感到矛盾,好像自己既不像、也不夠格以原住民自居。

「我的上一代就沒有人告訴他如何成為一個原住民,我這一代更失去和部落的聯繫,無法承接文化⋯⋯其實這些斷裂都不足以影響生活,但到了一個時間點,它會讓你很困惑,讓你沒有辦法回答自己是誰。」

張淦勛的阿公 18 歲便離開部落,接著與閩南背景的阿媽結婚,在枋寮落地生根,從此極少說族語、也疏遠了大鳥的族人。他一度以為阿公從來不會族語,直到 2020 年的一次掃墓,才從族譜重新理解阿公的身世。同一時間,他發覺自己是家族近三代中,唯一與部落失聯的一支。

「我好像理解自身的存在有一種『不義』,才隔不到三代的時間,我就成了一個沒有語言的人。」他意識到原來過去關心的轉型正義距離自己這麼近。

逆向翻譯中把語言找回來

那之後,張淦勛決定用創作重新打開長久以來「已讀不回」的對話框。

大疫之際,他把想錄製一張專輯的心願告訴製作人高潮,並和他相約每週一起聽 demo,在還沒有任何企劃方向之前,專心打磨音樂。創作之餘,他投入閱讀都原相關資料,研究《沒有名字的人:平埔原住民族青年生命故事紀實》、《成為原住民:文學、知識與世界想像》、《最後的獵人》等訪談錄與論文集,深入理解當代都原的處境。

2020 年夏天,他參加了由阿爆和黃少雍籌辦的第一屆「MINETJUS 電⾳製作解密」創作營。對於已有製作經驗的張淦勛而言,課程中最令他驚艷的不在技術的傳授,是驚覺 Makav真愛、舞炯恩和珂拉琪主唱夏子等新生代創作人對族語高度的掌握。

「當下我才知道,我和他們的落差是在語言上。」於是他開始從頭學習族語,找到線上課程,從小學一年級一路學到三年級,想辦法把語言找回來。

2022年,張淦勛報名了「Pasiwali大賞」。時隔多年再度競逐音樂獎項,他說那是一種宣示,「像我這樣的都原如果可以做到這件事,那往後和我一樣(身份)的人,也能夠做得到。」背負著有點沉重的使命感參賽,當時父親告訴他,如果想知道更多關於部落的事,記得去找一位叫做美瑛的姑姑。

父親的一句話,牽起了張淦勛與姑姑美瑛的合作,擁有同樣家屋名的兩代人共同以「逆向翻譯」完成了〈tjuljaviya 秋芒〉。

儘管花了力氣學習排灣族語,但那終究不是他的第一語言,難以直接援引創作,生長出相應的律動,只能先以華語書寫,再請姑姑協助翻譯。「是因為能力不足,所以不得不這樣做。但採用華語書寫也有好處,你可以先把歌曲的意象思考清楚,翻譯過程就更容易轉化。」

張淦勛解釋,翻譯最困難之處在於必須兼顧詞義與詞曲咬合。例如〈tjuljaviya 秋芒〉裡有句華語詞原本寫的是「自然而然 /那是最困難的科學」,族語則改做「不能違反的是天意」,轉化後一方面與排灣語的語境更相符,也和華語歌詞有著相互補充的效果。

「對一個原住民來說,要使用其他族群的文字來表達其實是有風險的。所以我一直都是尷尬的,要很謹慎看待自己的能力,但又很想呈現身為一個當代原住民,沒有辦法選擇自己的語言這件事。」《雲就要翻過山》裡收錄的六首族語歌曲皆是透過逆向翻譯完成,且每一首都能用華語演唱,雙語並陳的狀態與張淦勛都原的背景隱隱相合。

創造沒有標籤的音樂風景

《雲就要翻過山》的核心議題是都原複雜身份認同,是要面對語言、傳統與生命的消逝,但音樂本身卻不如想像中嚴肅。

「這整張專輯,都是建構在對先前作品的反思之上。」翻過〈北大武山〉後,張淦勛的創作漸漸收束,在製作 demo 的階段便盡可能留白,僅用 Vocal 示意不同段落的情緒,給編曲更大的發揮空間。

他與高潮、大偉兩位長期合作夥伴為專輯的風格定錨,「我拋出的第一個問題是,可不可以把我生命裡的畫面定格?」純粹透過音樂創造畫面感,以「風景」捕捉欲傳達的意念,是他最初對專輯聲響的想像。

「我們都受西方的音樂影響很深,那些歌常常只有三件式的樂器,但還是很有畫面感。我很好奇,為什麼同樣的配器,卻沒有台灣的畫面?」製作期間他們借鏡 Wilco、The Kings Of Convenience、The Lumineers 等樂團,試圖創造耐聽又充滿細節的音樂,並以此為基礎,加上歌詞和環境聲響,建構屬於台灣的聲音場景。

仔細拆解音樂,專輯大多都以電吉他、木吉他、鼓和貝斯組成的民謠搖滾,搭配少量的合成器與弦樂點綴。開場的〈tjuljaviya 秋芒〉有一陣陣風掀動芒草;〈南迴之子〉在方向盤轉動時,聽的見遠方太平洋潮水漲退;〈枋寮〉和〈senay ta veljeluan i puyuma 卑南溪之歌〉分別出現了不同城鎮裡的汽車引擎響動⋯⋯在這些環境音和器樂的敘事之間,張淦勛唯有一項堅持:不用任何刻板的原住民聲響。

《雲就要翻過山》當中聽不見任何古調吟唱,也聽不見鼻笛和口簧琴。關於這件事,他有個簡明扼要的說法:「我沒有部落經驗,如果使用這些元素會很奇怪。」但更深層的緣由,仍和他的身份認同有關。

「很多人會把原住民音樂或相關的聲響當成一種異國情調,甚至把『原住民創作的音樂』界定為一種音樂風格。這對我來說是痛苦的。」都原無疑是少數中的少數,而在大眾認知的「原住民音樂」當中,他幾乎看不見同伴的身影,也找不到投射的對象,「我會想,如果我做的音樂沒有滿足那個框框,那還能算是原住民音樂嗎?」

他想用一張專輯打破框架,成為新的符號和標籤。《雲就要翻過山》既是張淦勛個人的生命歷程,也要唱給所有和他同樣曾經感到愧疚與困惑的都原,「像我這樣的人明明就很多,可是沒有人替我們寫歌。我想要找到他們,就算只有一小撮人,我也覺得很 ok。」

從張淦勛到 Giyu Tjuljaviya

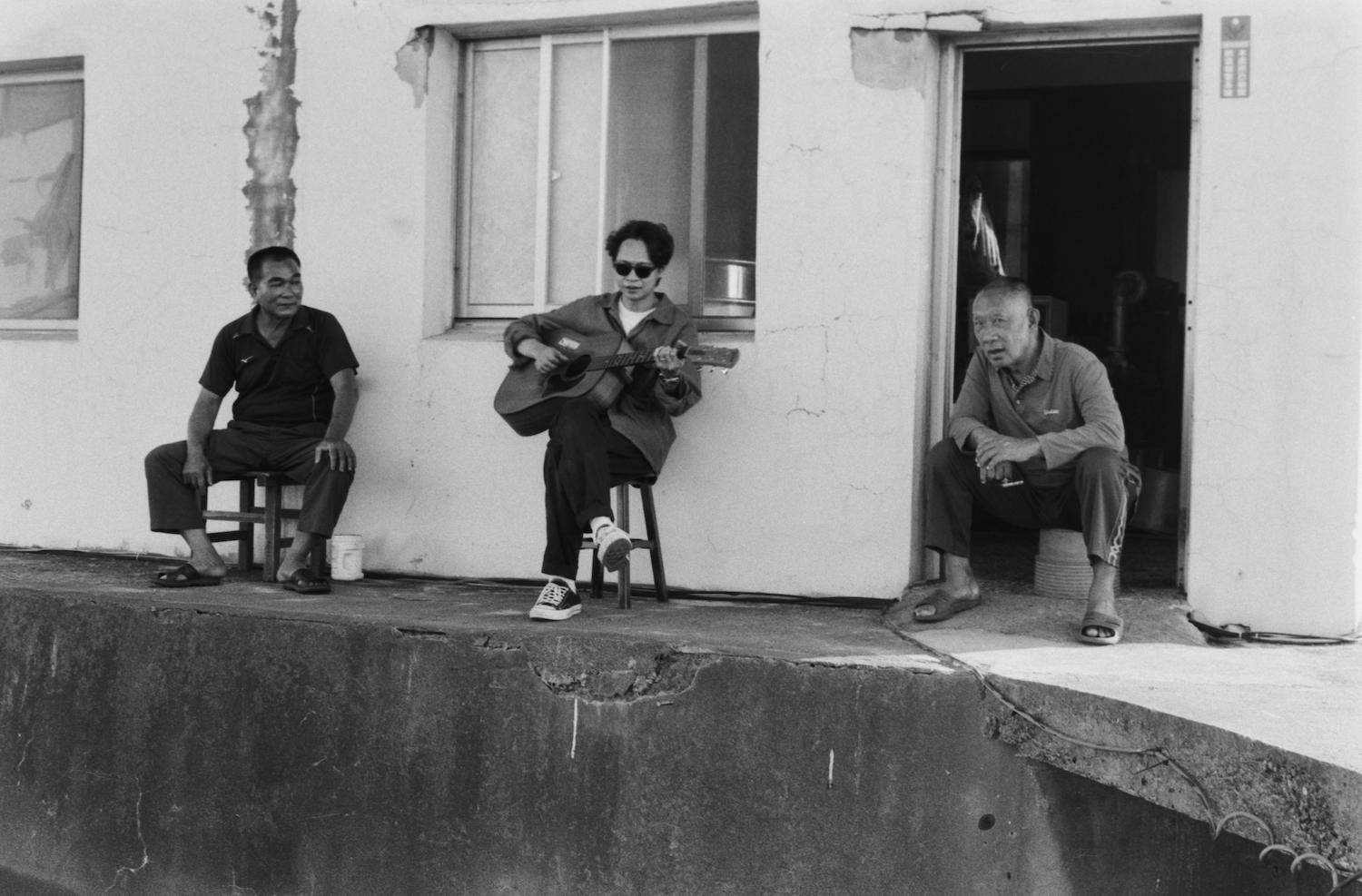

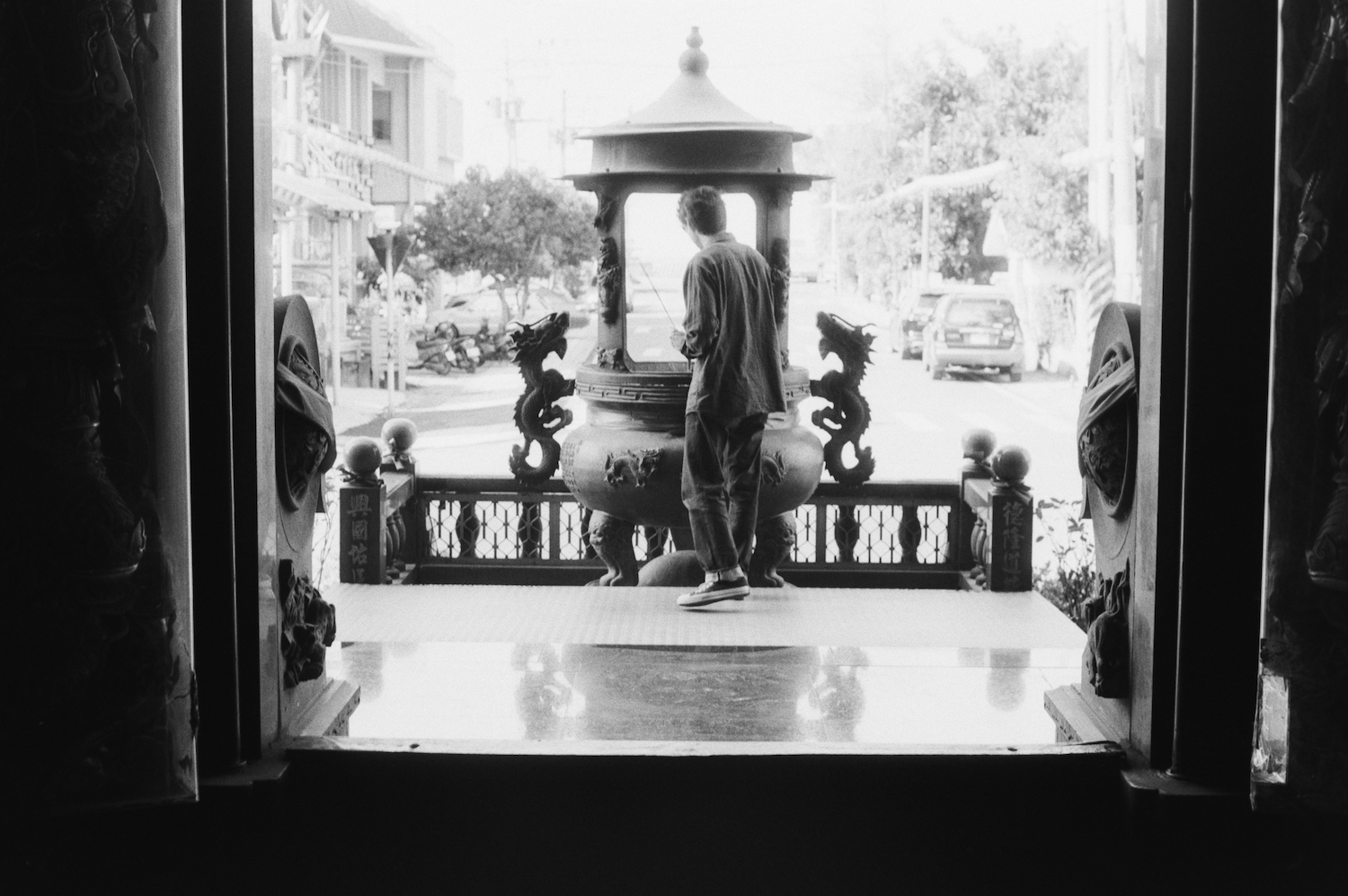

去年夏天,張淦勛回到了位於台東縣大武村的大鳥部落,在小米收穫祭上演唱族語創作。

和姑姑美瑛合作翻譯歌詞的過程,帶他一步步走進部落,認識青年們、學習如何製作菸草⋯⋯漸漸地,大鳥從過去掃墓時短暫停留的陌生故鄉變得立體。族人說:「我可以聽得懂你在唱什麼。」儘管排灣族語還是有那麼一點不道地,但音樂聽起來會有種想哭的感覺。

遠方的那片雲,終於翻過了山頭。張淦勛笑說,對原住民身份的愧疚感,經歷這四年的追索,已經「見笑轉受氣」了:「我都已經是法定的原住民了,為什麼還要和別人解釋,甚至自我懷疑?」

他明白,與「Giyu Tjuljaviya」無關的成長歷程,也是構成「張淦勛」一部分。因此在以阿媽的名字為標題的〈常綠〉中,他順口唱起台語,搭配著吉他手大竹研的琴聲,勾勒出在枋寮陪伴阿媽拜拜時的煙霧繚繞,〈枋寮〉與〈南迴之子〉也同樣選擇用最自然的方式表達。

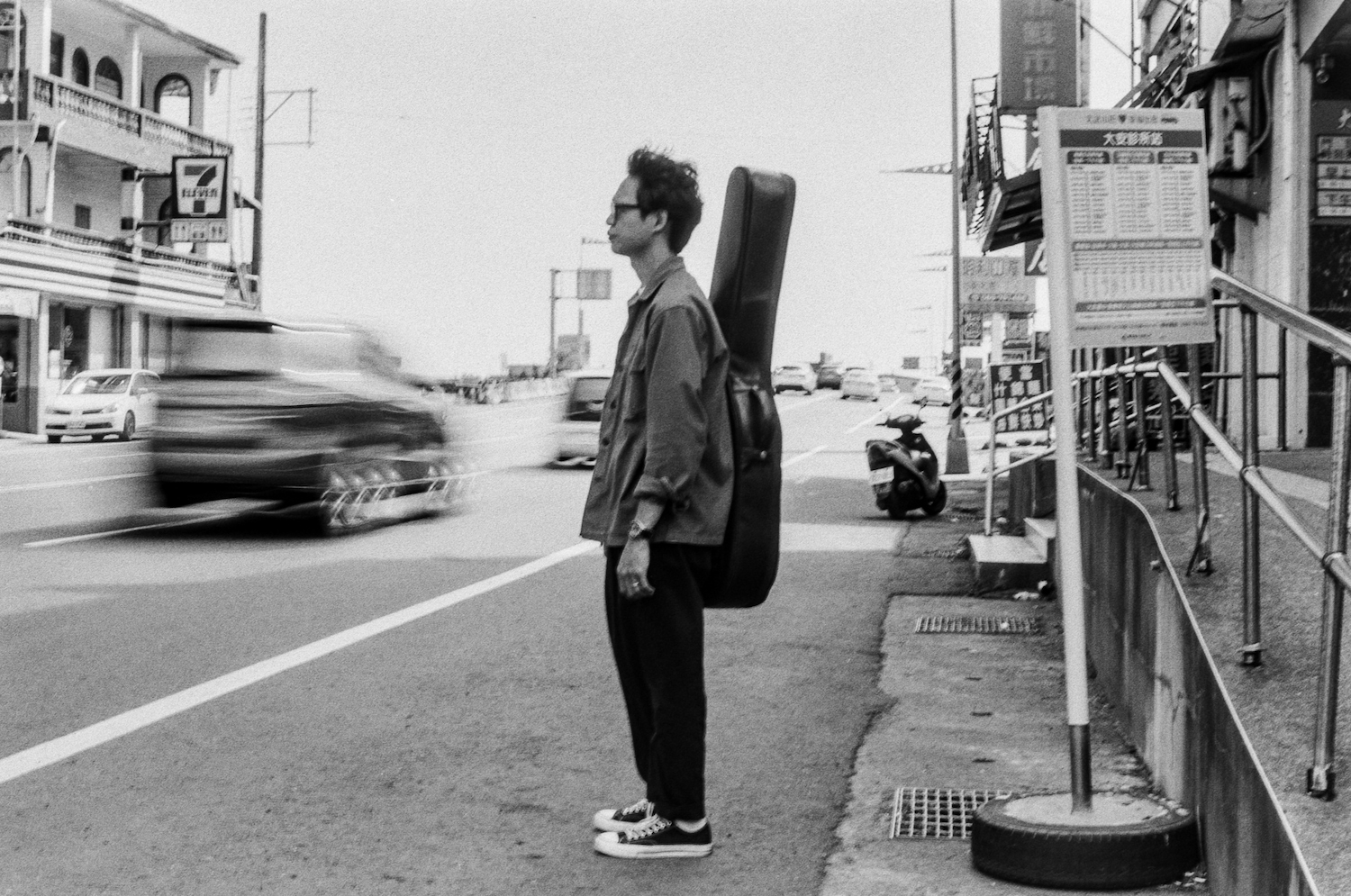

在認同的解答之餘,張淦勛也在《雲就要翻過山》之後找到了音樂的方向,「我一直以來都是用吉他寫歌,我發覺民謠很適合敘事,它有一種不朽的質地,像牛仔褲一樣。」他想舉重若輕地說故事,想做平實耐聽的歌,即便不理解這一切糾結,也能夠在一則短短的 reels 裡,抓住聽者的耳朵,滲透進生活的角落。

訪談尾聲,張淦勛告訴我,若仔細看〈枋寮〉的三則 reels,會發現裡面隱藏著一條故事線。他隻身從台北回到枋寮,卻發現忘了帶老家的鑰匙,只能想辦法借了梯子爬窗進去,再從裡面打開家門。

「從裡面把家門打開」的舉措和《雲就要翻過山》展示的動態遙相呼應:是先接納自己,把心裡的糾結唱出來,然後坦然地回家。