2014 是台灣極為不安的年份,318學運、高雄氣爆、江子翠鄭捷案、食安問題、復航空難等,頻上新聞。卻也是在這一年,邁入第 25 屆的金曲獎站穩下個十年的氣度與高度,從典禮呈現到入圍作品,足見當時台灣面向華語音樂圈的抱負與影響力。

那一年,金曲獎由陳鎮川首度接掌典禮,偕執行團隊台視、視覺統籌 JL Design,以黑色與金色為典禮基調,共同做到「以音樂人為中心」、「去電視綜藝化」的莊重感。和十幾位台灣設計師協作的高質感入圍揭獎動畫,當年在電視上看,可說是一次集體的美學震撼。

時任評審團總召的倪重華,在典禮後曾評價:「我認為台視今年能夠做到頒獎典禮的去綜藝化特別難能可貴,讓金曲獎頒獎典禮在金馬、金鐘等大獎中獨佔鰲頭。」此後十年金曲在評選規則上,也進入更細節的討論,欲追上音樂產業的變化與期待。

為了撰稿重看十年前的典禮影片,彷彿走入金曲的急轉彎道。主持人庾澄慶開場表演〈這就是音樂〉,以「報告班長」的口吻重書二十五年的金曲歷史,歷屆歌王歌后、搖滾、饒舌、電音、母語歌曲一一被唱名;歌詞用一句「從台星港星到陸星/戰火蔓延到天際」比喻獎項競爭,要是現在出現這段,早早在初版就會被刪掉了吧?

那是流行音樂尚未被短影音潮流吞沒,人們還會在 YouTube 上看完 MV 的時代。Instagram 前一年才剛推出限時動態(story)功能。歌手跑通告還不會想到 YouTube 與 podcast。獨立樂團討論著如何使用臉書粉絲團自營自銷,卻仍與流行音樂保持涇渭分明的距離。大型音樂節不多,野台開唱、大港開唱都停辦了,誰能夠賣完一場 The Wall 已足夠稱作「大團」。

2014 年,無人能預見後來音樂分眾(乃至分裂)的市場狀態,在電視上,金曲的造星引擎正隆隆作響。演出橋段,盧廣仲、韋禮安、范逸臣、品冠、李榮浩,以「五人五吉他」的「類縱貫線編制」輪唱華語男歌手代表作;當中「資歷最淺」的李榮浩出生自中國安徽,在入圍前幾乎不被大眾知曉,卻未因此被典禮忽視,日後果真因為這場演出與新人獎座,加速演藝事業發展。

回溯「最佳新人獎」橋段,負責頒獎給李榮浩的葛仲珊,將兩人自拍發在臉書時,一度把對方名字寫成「李榮皓」,躍升當晚花邊笑料。孰知他們在同年底,便各自發行了名為「自拍」的歌。後來,當楊丞琳在白色情人節發自拍照暗示與李榮浩的關係時,陳鎮川還曾對媒體澄清:「她最近喜歡的是葛仲珊的〈自拍〉。」

然而 25 屆金曲獎之所以值得記憶,是因為除了典禮美學與娛樂花邊外,有許多流行歌手試圖在這萬眾矚目的舞台上,傳遞重要的訊息。

2014 年是流行音樂人積極發揮影響力,傾訴自身關注議題,不必害怕道歉與得罪的時代。回放當屆海外演出嘉賓 Jason Mraz 的造型,尚未出櫃的他,吉他上早貼有彩虹貼紙、胸口則別著一支「反女性受暴」的白色絲帶。

觀眾若聽完〈I’m Yours〉仍不轉台,靜待後段還可以見到林憶蓮,在頒發「國語女歌手獎」時宣傳與張惠妹、蔡健雅、那英共同舉辦的「Project WAO 女生團結公益演唱會」,試著把女性主義視角融入流行音樂裡。

循著社會關懷路線查找,張震嶽的得獎感言絕不能漏記一筆。當蔡依林和五月天組「五月花」頒發「最佳國語專輯獎」,坐了一整晚的阿嶽終以《我是海雅谷慕》獲獎上台。他身穿阿美族服,不改招牌的嶽式口音說:「我有很多話想去跟大家講,但我不是很會講話,只能透過音樂去傳達我想要講的東西,尤其這片土地。」

張震嶽自承,這張專輯得來不易,因為自己很常為了追求生活,推掉各種工作:「我覺得生活比工作更重要,因為你踏踏實實地踩在這片土地上,你才能感覺你要的是什麼,你活的價值到底是什麼東西,這是我相信的。」

《我是海雅谷慕》開場曲〈坦克與跑車〉用貧富世界的對比批判不公義,詞曲咬合清晰,彷彿那時代的音樂人,渴望被清楚聽明心意。他在後台訪問時,對著數十台攝影機、數十家媒體說:「我不敢說我的使命感有多麼強烈,但是我感覺得到,我看到的那些不公不義的事情,我必須要透過音樂去把它傳達出來。」

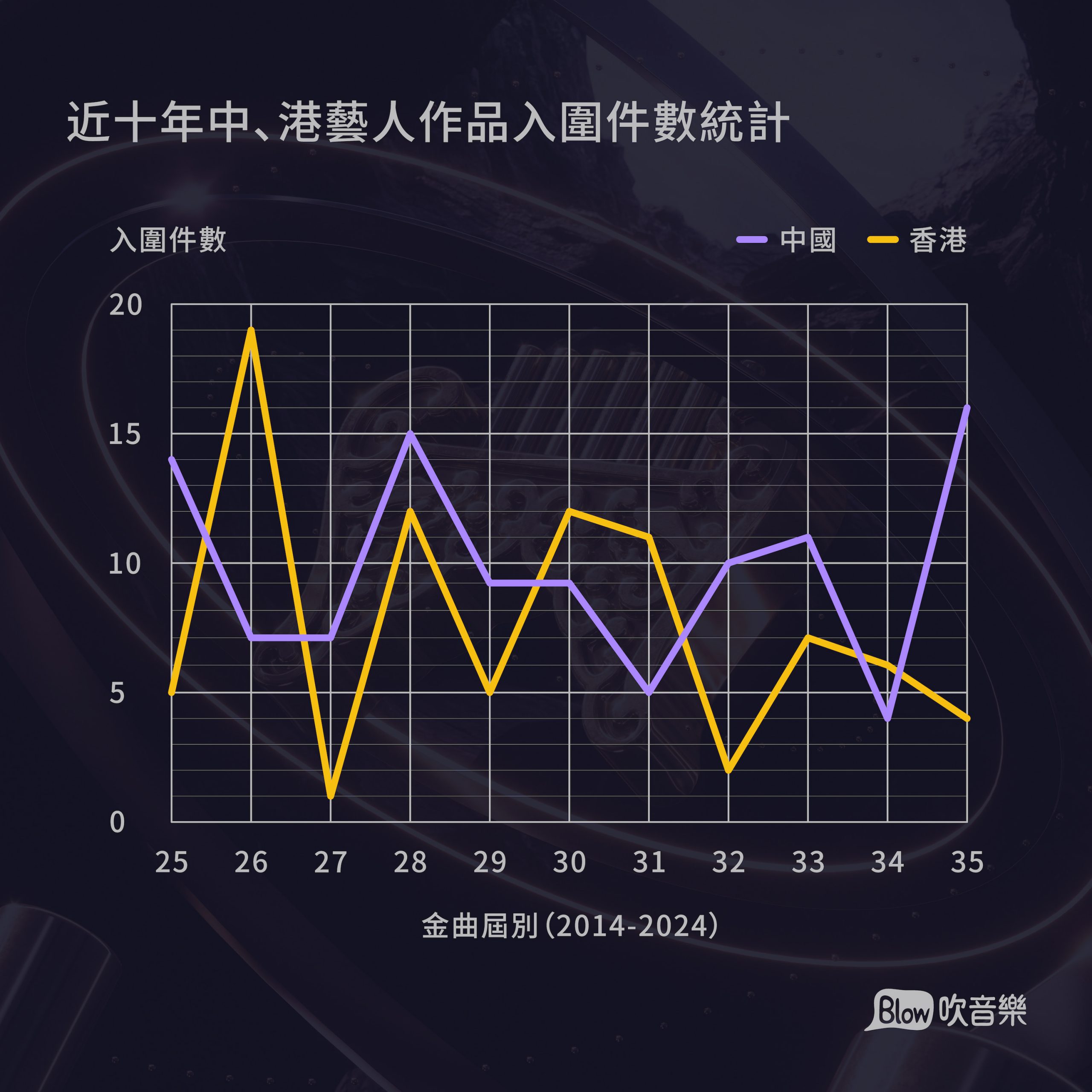

往後的金曲十年,獨立音樂在入圍名單中更具份量,成為台灣音樂流變的主體印記:草東沒有派對的厭世風、茄子蛋的新台語搖滾、9m88/黃宣/ØZI 共創的 R&B 世代、阿爆(阿仍仍)激起的原民電音、珂拉琪的混種另類搖滾⋯⋯市場上的類型音樂光譜更豐富了,可如同 25 屆這般,創作人集體倡議自由的聲音反而越來越少。

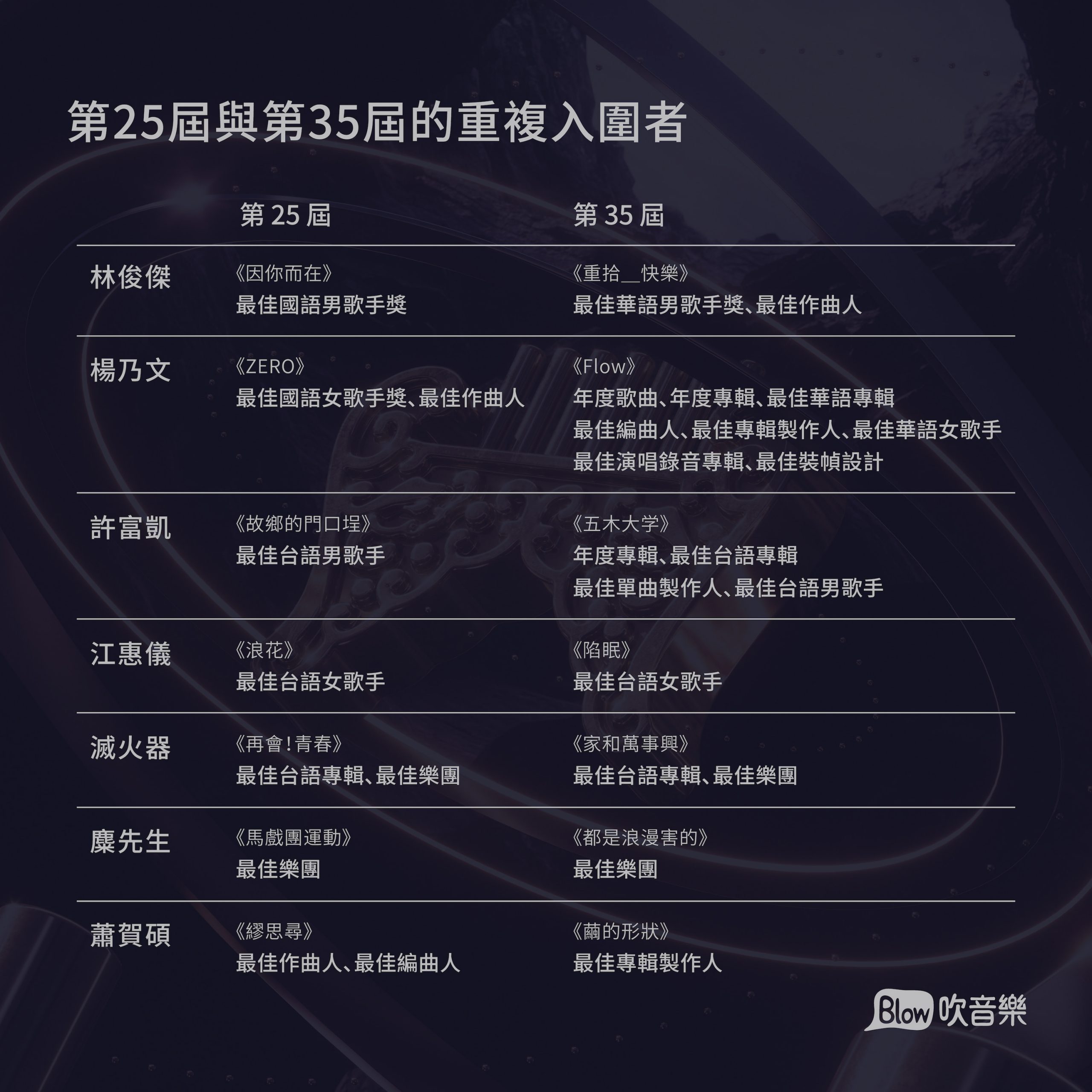

音樂恆常美,局勢與人情變化卻是殘酷的,走過十年的我們心裡都清楚,卻未必容易描述。攤開 25 屆入圍名單,我腦內不禁有條敏感神經抽緊,細數起那一年,陳綺貞還在添翼、蘇打綠的製作人仍是林暐哲、蛋堡尚未離開顏社自稱「任性的人」、坐在葛仲珊身旁的迪拉胖也沒當過大嘻哈評審、Tizzy Bac 的團員裡有哲毓、滅火器以《再會!青春》入圍卻已寫出〈島嶼天光〉。

讓何韻詩入圍「最佳國語女歌手」的《共存》由吳青峰統包作詞,卻也是她至今最後一張國語專輯(爾後僅有一張,同於 2013 年底發行的梅艷芳翻唱專輯《Recollections》)。

謝金燕的〈姐姐〉尚未乘風破浪,頒「年度歌曲獎」時,她還對著評審團說,若得獎就要在跨年把這首歌唱成「奶奶」。

25 屆所奠定的金曲典禮結構,至今變化並不大,然而流行音樂生態卻已風雲變色,昔日樂壇人物也幾經運命波折,現實世界可比當屆「年度歌曲」〈山丘〉所唱的還要顛簸無情。

2024 年,我在行業內深感台灣音樂市場的蕭瑟。疫情過後,海外巨星陸續來台,各類娛樂資訊分蝕注意力經濟的狀況空前;線下演出數量膨脹,卻是大者恆大,國內中小型樂團的專場售票經常不如預期,就算想宣傳也找不到有效管道(甚至獎項也不具流量保證)。

偶遇的業界友人無不唉聲嘆氣,當大部分的觀眾眼耳都在「向外看」,台灣幾乎成了一座歐美日韓娛樂的貨架。想想前幾年國內還有亮眼的新秀出頭,今年好音樂沒有少,卻還見不到一位現象級的代表。

前幾天我在北流看了滅火器的專場,串場影片剪接過去的新聞標題——低薪、高房價、「畢業即失業」的求職焦慮——那是 2013 年,他們創作《再會!青春》的時代背景,也是我的青春記憶,當時的同輩年輕人一度以為,那將是我們永遠走不出絕境。

是那段影片提醒了我,絕境不會是永恆的。而看著「金曲25」的壓軸演出,我訝異於蔡依林在 12 分鐘長的組曲中,早已找過變裝皇后上台,也不禁思忖,那時誰會想到十年後,來自台灣的妮妃雅將成為《魯保羅變裝皇后秀》的冠軍皇后?

面對過去的人將擁有未來。計算金曲獎與十年前的距離,我並不懷念那個時代的不安,但我珍視彼時音樂人的信念,能夠在台上說出「踏踏實實地踩在這片土地上,你才能感覺你要的是什麼,你活的價值到底是什麼」;能夠在虛幻的娛樂世界,為窒悶的現實社會找出口。看著後續幾年的音樂人競逐著金曲冠冕,也不能忘了,是跨世代的音樂人,曾用技術專業與生命態度,共同榮耀出我們所熟悉的金曲獎。

要帶給別人希望,我們不能先絕望。