文/左光平(音樂人・高雄流行音樂中心董事)

從聲音裡開始—高雄的港與風

真愛碼頭的港邊是高雄獨特的海聲,沒有大浪拍擊,也不被貨櫃阻擋,常常我是騎著腳踏車經過這裡的,那是心裡的節奏,順著齒輪前進。

走進高流前,我是這樣感受的。

這次演唱會的名字叫做《我在聽》,也是高流四週年的特別企劃,取名為 KMC UNPLUGGED 系列的不插電演唱會,《我在聽》看似平實,卻像一個溫柔的哲學問句。社群上人人都在「說」,每個人都強烈輸出各自的恨,少有人願意聽的時代,「聽」反而成了一種需要被重新練習的能力。舞台中央的她開口的那一刻,我心裡閃過一個念頭,與其說這是一場演唱會,不如把認真聆聽作為一種簡單的修行。

高流的設定在中型場館裡算是歌手能跟觀眾距離非常接近的,這是「Unplugged」非常理想的舞台,當互動與歌聲能在這個結構裡加溫,便是最完美的結論。所謂 Unplugged,不只是拔掉電線,而是拔掉多餘的包裝與噪音,讓聲音回到它最原始的 Acoustic 樣貌,甚至觀眾的專注。

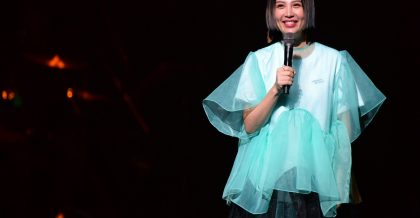

那天傍晚,我走進高雄流行音樂中心的時候,音樂正響起,徐佳瑩也正開口唱起前幾句。因為工作的關係,這裡對我來說算是熟悉的,不論是動線、人潮的流向,甚至每一處共鳴的角落我都了然於心。當然我跟拉拉是朋友,但聽到〈以上皆非〉的旋律,我才驚覺,我已經好幾年沒當她的觀眾了。決定放下身份,只以一個聽眾的耳朵進場。徐佳瑩的演出一向精準之外,還能極富情感,她對這些歌當然也有著溫柔的理解。每次她開口,整個空間像被輕輕地吸了一口氣,好像連空氣都變成她的形狀。

卸下防備的時刻—徐佳瑩的現場能量

〈以上皆非〉是她的變形佳作,原曲的強烈節拍被保留了律動,拿來做這次特別演出的開場讓原本冰冷的空間感多了幾分彈性。〈明知故犯〉也不是常常放在巡演歌單裡的作品,首張專輯裡仍有許多佳作,不同形式下的回味是整理過的精彩翻閱。〈耳邊風〉對我而言是非常驚喜的,加上《尋人啟事》專輯是我跟她完整工作的整張作品,之於我絕對有某種選到會感動的內心碰觸。記得那時候在收歌後期有點停滯,只剩下最後一兩首歌了,有天同事在她的創作歌庫裡找到了這首,意外地適合當時已接近完成的專輯,這也是我在合作完這張專輯之後,第一次聽到這首歌的現場版本,轉眼已超過十年。

徐佳瑩的表演常常有一種時間的共享感,不論是在台上愈發自在的她,分享的事物與觀點,已經和前些年噤若寒蟬的寒暄截然不同。她能在台上自在地拋接,分享孩子的喜怒哀樂與家人親人的生活點滴,言簡意賅卻深情款款,那些事情即使與你無關,也好像都能得到共鳴,她真的是很特別的共情能量源,我想這也是很多歌手喜歡找徐佳瑩合作的原因。

之前曾經和方大同合作過歌曲〈自以為〉,在台上她也特別選唱了方大同的作品〈特別的人〉,她想說的,是要大家好珍惜身邊的人,珍惜見面的時刻,這個既是當事人又能乘載旁觀者的感受角度,選曲實在動人。自從成為二寶媽之後,她的生活大部分加入了孩子的視角,而在付出的過程同時感受到更多愛的徐佳瑩,也選唱了 HYUKOH 的作品〈LOVE YA!〉,動機也只是單純地,在這首歌裡感受到很多愛,歌詞當然也重複了很多次不同形式與層面的愛,這首歌把這些愛放進夾層裡,疊出甜味與甜蜜,而且不多、不快,也不強求理解,這也是她的特質和力量,有時靜謐比任何解釋都動人。

我常常覺得在台上唱歌的人,最迷人的時候常常是「卸下防備」的時刻,那時可能會是全場最安靜,卻最重要的呼吸點。她的現場演唱,這些年越來越像一種精彩的紡織過程,不是單一線條的高音與情緒,而是一層又一層交錯的氣息與質地。從全力唱出生命到舉重若輕懂得留白,懂得讓一句話的「沒唱出來」反而更有力。她在現場談到「聽」這件事,帶著一種誠實的重量。或許「我在聽」的核心,不是表達,而是傾聽,傾聽那個在自己心裡,還沒被說出口的對象。

抒情歌翻唱段落結束後,是接連的「暢銷」作品,這些歌如果被擺在聽眾或歌迷面前票選,鐵定是演唱會不唱大家不讓她離開的經典之作。〈尋人啟事〉從起初的撫摸與未知,到現在的輕拍重慰,已然張開雙手擁抱。〈失落沙洲〉她唱了無數次,這首歌陪她征戰世界各地,再唱仍充滿細節與感動。這個段落雖然是兩首不同時期的歌,但這兩首歌卻在這個演出裡像是幫彼此找到答案一樣地安穩。

當然徐佳瑩也不是個只能靜不能動的歌手,她的「動」有各式各樣的濾鏡,但都不脫她誠懇直率的本質。把〈星期五晚上〉俏皮改編,〈星期六晚上〉應景又驚喜。〈準明星〉的自信爆棚是想透過節奏分享給每個觀眾。當然還有許多觀眾分享「為什麼會有」的〈Single Ladies〉,有時她的選曲和詮釋,聽眾甚至不需要理解,好像就已經被說服了。

最後段落依舊奉上近年大作,除了〈言不由衷〉的如實傾吐,更讓我感動的可能是〈灰色〉的大器縈繞。曾經在她的某一次小巨蛋演唱會聽到她唱〈灰色〉這首歌,那時覺得意義非凡。這次的編制不若上次的龐大,卻帶來對我個人而言比起上次更巨大的力量,是目瞪口呆的那種,我環顧四周,大家都是安靜而讀懂了什麼的,這個頻率非常難得,更說明了 Unplugged 的難度。

從視覺的時代到聽覺的回歸—台灣現場音樂的變遷

近二十年來,台灣的現場音樂經歷了幾次劇烈的變化。九〇年代的 Live House,像是地下的祕密基地,觀眾與音樂人幾乎貼在一起,聲音是汗水的延伸。到了兩千年後,大型演唱會興起,聲光與舞美的追求成為潮流。那是屬於「視覺的時代」,聲音有時確實反而退到背景。但疫情之後,一切都慢慢改變,大家重新渴望近距離的真實,音樂不見得只是盛大的表演,而是回到「彼此在一起」的狀態。這也是高流開始推動 Unplugged 系列的精神:讓聲音重新被看見。我看著徐佳瑩在高流的舞台上,用最簡單的編制,卻唱出最大的世界。她的每次呼吸都能被聽見,甚至麥克風收進觀眾輕輕跟唱的聲音,加上恰如其分的燈光與顏色的配合,那樣的共鳴,或許比任何巨型 LED 更耀眼。

近二十年來,台灣的現場音樂經歷了幾次劇烈的變化。九〇年代的 Live House,像是地下的祕密基地,觀眾與音樂人幾乎貼在一起,聲音是汗水的延伸。到了兩千年後,大型演唱會興起,聲光與舞美的追求成為潮流。那是屬於「視覺的時代」,聲音有時確實反而退到背景。但疫情之後,一切都慢慢改變,大家重新渴望近距離的真實,音樂不見得只是盛大的表演,而是回到「彼此在一起」的狀態。這也是高流開始推動 Unplugged 系列的精神:讓聲音重新被看見。我看著徐佳瑩在高流的舞台上,用最簡單的編制,卻唱出最大的世界。她的每次呼吸都能被聽見,甚至麥克風收進觀眾輕輕跟唱的聲音,加上恰如其分的燈光與顏色的配合,那樣的共鳴,或許比任何巨型 LED 更耀眼。

台灣的現場音樂文化,正走向一個漸漸成熟的階段,不是為了震撼觀眾而已,而是試著和觀眾一起呼吸。這場演出,不只是一場 Unplugged 的概念回歸,更是一次提醒,提醒大家音樂的本質,從來不只是「讓人用力看」,而是「讓人認真聽」。

結尾的靜默——聲音仍在延續

作為與高流長期工作的一員,我常被問到:這個場館的核心是什麼?我的答案就是「聲音本身」。這幾年推動 Unplugged 系列,並不是為了「懷舊」,而是為了找回音樂的紋理。Unplugged 當然也不是拔掉電源,而是拔掉我們與聲音之間的距離。數位化的時代讓聲音變得可編輯、可取代,但也因此更需要真實的聲波提醒我們,或許誠實地演唱仍是最強的樂器。高流不只是一個舞台,它是一個城市的「耳朵」。它傾聽創作者、傾聽觀眾,也傾聽整個台灣的節奏。徐佳瑩這場演出,正是這種精神的具體實現,沒有炫技,沒有矯飾,卻能讓每一個人都回到「感受」的原點。

最後的〈雛形〉結束後,結尾字幕緩緩拉起。沒有人急著離場。在資訊的洪流裡,能靜下來聽完一場演出,是一種修養,也是一種和快速時代的對抗。而在高流的 Unplugged 系列,這場與世界的對抗讓一切格外溫柔。