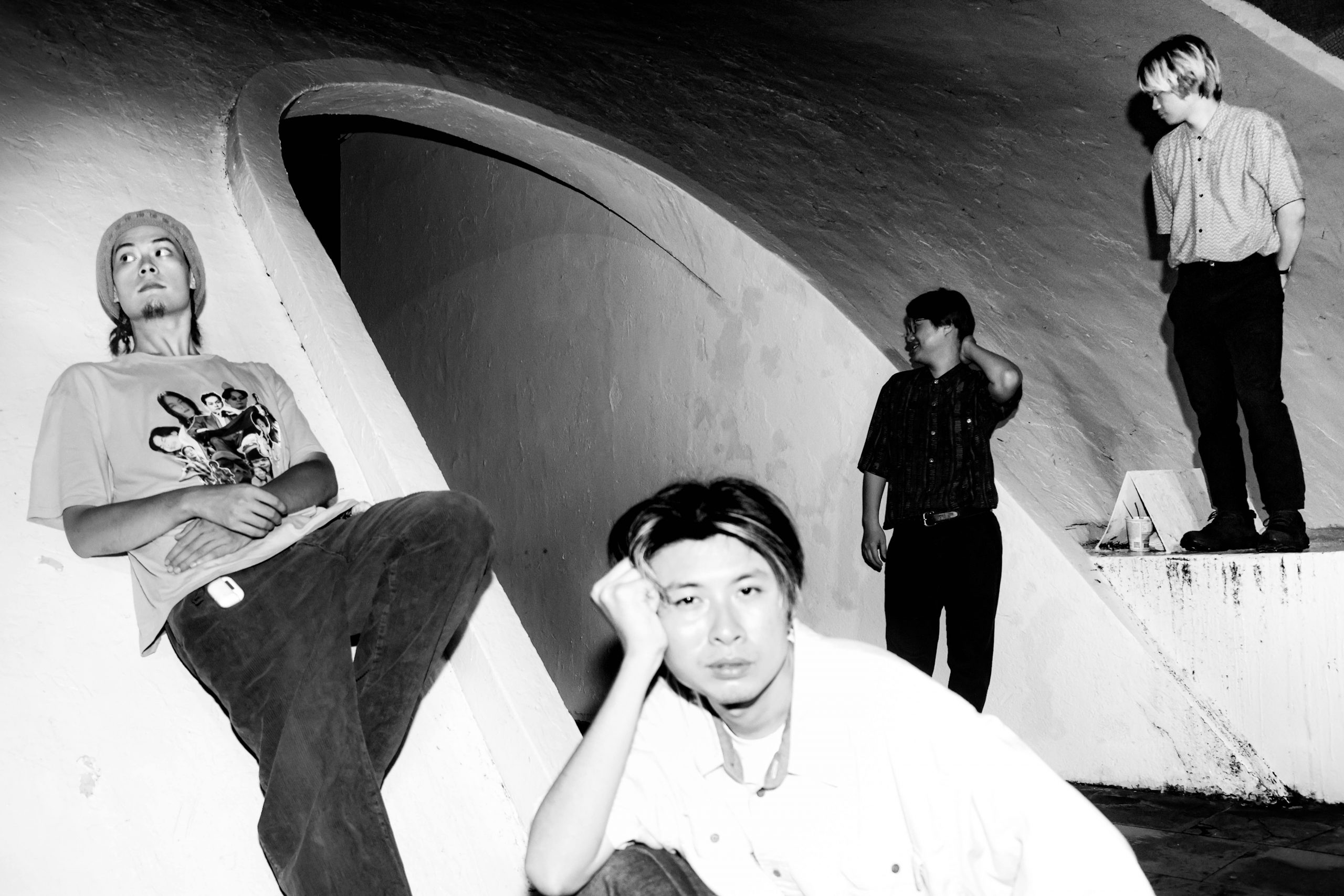

台北的夏天,經常下起對流雨。那一天,傍晚時分,仍未停歇。我跟 COLD DEW 的主唱兼吉他手哲安、吉他手征峻、貝斯手瑀晟及鼓手征鴻,一共 5 個人圍坐在民權東路的茶館,聽著外面下起的暴雨。

「好!沒問題啊!台灣感性這個還不錯。」哲安看著桌上的訪綱,他對於這個近來被韓國人熱議的名詞有一些想法,「你說的台灣感性跟華國美學,其實有點 match。」

一開始,我擔心氣氛變冷,沒等熱菜送上,說:「每個人可以先選一題,自己最想要答的題目。」玻璃漸漸起霧,模糊了街燈的輪廓,彷彿整個世界都被封存在這片朦朧之中,心底想:「這不就是一種台灣感性嗎?」

台灣感性(대만감성)源自於韓國的網路用語,將台灣隨處可見的街景詩意化,成為熱門主題標籤。我在訪綱上寫道:「我覺得它能對應到 COLD DEW 的新專輯《臺北人文地景》。一般而言,台語歌與民歌是光譜兩端,但你們似乎把很台與很華的東西融合在一塊,沒有要服務哪一個光譜。」

「對,其實我一開始的想法也是一樣,但我後來有稍微去——」哲安更進一步解釋,韓國人來台灣拍所謂的「台灣感性」那些景象,除了有很華國的元素,還有一項是鐵窗花。

「鐵窗花其實是日治時期,從西洋引進比較典雅的設計。它可能不會偏向是所謂的華國美學,而是一個西方的符號。」他認為台灣感性是經過長時間文化積累而成,甚至清代就開始有這些景象:「大稻埕——那裡有許多清代跟日治時期的建築。如果我們用一個比較廣的概念,談論所謂台灣感性的話,搞不好大稻埕,也可以被理解為所謂的台灣感性。」

換而言之,《臺北人文地景》不是只有所謂的很華,或是很台的元素存在。哲安覺得還有台灣各種時期的風格,用「雜揉」來形容:「因為我們家其實聽的東西很廣,從早期日本時代的一些流行歌曲——。」

「也有演歌嗎?」我問:「之前你在專訪有提到,余天用演歌的唱法詮釋國語歌,用了很多『轉音』與『顫音』技巧,聽起來就像在哭泣一般。」

「沒錯,我媽很喜歡聽,她很喜歡聽民歌,也聽很多西洋音樂,像 Bee Gees、Phil Collins、Guns N’ Roses。」哲安認為,我們在討論何謂台灣音樂的時候,好像太過二分法,「總覺得一定要有很多傳統元素存在。」

不同時期聆聽的音樂,全都成為團員的養分,如呼吸一樣自然,重新編織進音樂裡。

「我跟哲安運氣也滿好的。」吉他手征峻延續這個話題:「因為我爸媽有受到民歌的洗禮,也喜歡當時流行的台語歌。」

「也是有聽西洋歌嗎?」

「對,還有一些就是——台語歌與西洋歌結合的某個時刻。蔡振南的早期幾張,他有一些很 rock 的東西。反正不是新台語的那種。很好聽,爸媽常聽,我們自然就被洗禮了。」

「征鴻呢?」

「因為我跟征峻是兄弟。」兩人相差 6 歲,他從小就拿著塑膠棒,把家裡沙發當成鼓在打:「我們在做這張專輯的時候,也沒有想做什麼華國或很台。」

「這些都是比較後面的設定嗎?」

「我原本寫的詞曲就是這樣子,它非常的自然。」哲安補充。

「所以做這張專輯很開心,只是展現我們喜歡的東西。剛好哲安、瑀晟家裡也是,爸媽有聽民歌,也有聽台語歌。你說的台灣感性與華國美學,好像一個是外部觀點看台灣,一個是台灣自身的凝視⋯⋯兩者可能是指同一件事,但我們會帶有自嘲地覺得『啊就華國美學』。」鼓手征鴻說,「我沒有特別想評價這件事。」

「沒有好壞。」我說。

「對啊。」

從帶台味風情的即興藍調、噪音、瞪鞋、民謠、迷幻到電子聲響,《臺北人文地景》的靈感源於白先勇的小說《臺北人》。

COLD DEW 將戰後移民的孤寂與盼望,延伸至當代在台北求生的青年。每一曲都對應一處台北地景——西門町、大稻埕、沙崙海水浴場、木柵富德公墓、新店碧潭⋯⋯那些熟悉卻又陌生的地名,在音樂裡重生。

「比起前一張《欲欲》,我們這張專輯有個特點是,沒有從樂風去思考每一首歌。」征鴻強調,「算是很自然的輸出。」

回顧 COLD DEW 的首張專輯《欲欲》於 2021 年發行,標題為佛家語,描述慾望膨脹到最後幻滅的過程;總長共 32 分鐘,僅收入 3 首歌,其中包含長達 18 分鐘的迷幻大作〈山地情歌〉,硬派作風成為他們給聽團仔們的第一印象。

「那時候在做《欲欲》的時候,我個人有點太刻意。」負責詞曲的哲安反思,《欲欲》用了一個非常虛構的題目。他坦言,那時候太想要從某一種風格、視角去切入,「我太想要去把這個東西包裝成一個所謂的 Masterpiece。我在故事上說得太多,歌詞上琢磨太少。」他說:「我覺得第一張專輯太出世,《臺北人文地景》相對是比較入世的。」

「我可以這樣說嗎?就是從山林走向都市的感覺。」我問。

「對!沒錯沒錯,你的觀察完全正確。我回到一個可能——」

「就是生活。」

「對,但不會只有我的視角,可能有其他在這座城市裡生活的人。《臺北人文地景》就是真實的故事摻雜起來,用虛跟實去做一個整合。」哲安說,談到專輯的概念就回到第 1 題:「跟《臺北人》的關係是什麼?」

「只是概念像而已嗎?《臺北人》也都是獨立的小短篇。」我問。

「國中第一次讀《臺北人》,是我爸放在書架上的那本小說。他以前喜歡讀這類書,他們都說:『書架上一定要有某些書。』第一本就是《臺北人》,第二本就是小野的《試管蜘蛛》 。」

「所以《臺北人文地景》不算致敬白先勇,只是參考他小說的概念嗎?」

「我不確定算不算致敬。」身為團裡唯一的北漂族,定居在台北 10 多年,哲安回想很多歌都在這寫出,《臺北人》跟這張專輯的創作初衷類似,當然他自己多少感到有些小題大作,「我不是生長在大時代背景下的人,但小說的背景有一個很重要的觀念,就是異鄉人到台北,心理上的一個⋯⋯不管是衝擊。」

「而且你也是寫一些小人物。」我聽起來《臺北人文地景》有一點像是李壽全的經典專輯《8又二分之一》,他也是描寫小市民,關照社會邊緣,而不是像羅大佑有一些大江大海的敘事。

例如向獨立民謠傳奇 Elliott Smith、Daniel Johnston 等人致敬的〈給自然的禮物〉,靈感來自於新店碧潭,歌詞講述一位患有身心疾病的異鄉人,最後選擇回歸平靜;而李壽全跟張大春合寫的〈殘缺的角落〉,則是他們在西門町看到坐著輪椅賣口香糖的殘疾人,他賣出也笑,賣不出也笑,最後選擇放把火,把眼前一切給燒掉。

其實專輯大部分的歌,好幾年前就完成了。另一首〈秋夜晚霞〉是哲安、征峻想特別介紹的歌。嚴格說,也不算新歌,最早收錄在 PAR Records 與香港的 Sweaty & Cramped 共同發行合輯《Fall Tracks》。但要從不插電版本改編 band sound,他們一開始陷入很大的困難。

「那時候正準備演出貴人散步嗎?」哲安回憶,那時候剛好又在聽以前很喜歡的團,Girls 有一首歌叫〈Laura〉:「我就是參考這首歌編曲,才有現在這個版本,跟原始版本差異最大。」

征峻想在〈秋夜晚霞〉營造東方感,刻意添加五聲音階。「開頭的樂句是我編的,就是合成器跟木吉他。哲安其實在講大稻埕。大稻埕就在淡水河旁邊,我覺得那個水門是一個結界,我想要用這個樂句,穿越這個結界。」

不靠歌詞,COLD DEW 的編曲常常會有畫面感,從一個地方走到另一個地方。

「轉場的感覺。」

「對啊!就是想要讓聽的人,多一點想像空間。」

「還有新專輯的歌曲,也比較短一點,歌曲結構更凸顯詞曲。」我說。

「的確。」

「我們有刻意把它剪短。」征鴻說,樂器有一點想要往後退:「《欲欲》比較可惜是,其實哲安的歌詞都滿有意境。我在演出時沒辦法認真聽出來,因為我們現場都滿躁的。之前進綵排室,仔細聽到歌詞,在演奏的過程中,真的是很棒。我就覺得樂器太多了。」他思考,「如果要做成專輯的話,哲安的 vocal 旋律跟詞,我們要怎麼把它凸顯。」

「我們不會被侷限——你們是歌詞掛帥、器樂掛帥的樂團。我們一直以來都沒有想要做這樣。」哲安說,「我們有找回初衷,沒有太刻意去做一些琢磨。」

「上一張專輯是經過一堆演出後,覺得好像可往那邊走。」

「甚至用曲風套在我們身上,所以這次想要嘗試擺脫這件事情。」

「所以你看我們的歌,其實每一首歌的風格都不太一樣。這對現在市場上來說,可能相對是一個劣勢吧?定位比較模糊。」哲安形容,COLD DEW 的作品都算所謂的有聲書:「風格是其次,但你這張專輯要傳達的那個概念是什麼?現在很少人在做所謂的概念專輯。」

好奇樂迷的反應,我問:「《臺北人文地景》會讓人比較懂嗎?」

「應該比較聽得懂吧?我看這張在 Rate Your Music 網站評價比《欲欲》還高,但豆瓣好像評價比較低。至少就傳唱度而言,這張應該會比第一張高。雖然我也沒特別觀察,可是好像很多觀眾,是我們以前沒有看過的。 」

「感覺有一批人不見了。」

「那身邊的人呢?」

「一些朋友很喜歡這一張,他覺得我們這張的風格突破以往給人家的印象。」

若要我選台灣獨立音樂前十名的吉他演奏,心中一定會有開場曲〈舊時〉,暫且稱它為「台灣感性藍調」。初聽可能會像早期伍佰歌裡會有的間奏段落,只是它並不服務詞曲本身,不會被放在歌曲結尾,不會慢慢被 fade out——消失在空氣中。

擺脫華語流行音樂的商業邏輯,〈舊時〉全長 5 分鐘的純器樂變成了主角。宛如欣賞一幅手卷式風情畫,景色一一浮現,補足了我們過去失落的想像,若是〈挪威的森林〉後面的吉他獨奏變更長會是怎樣?

錄製〈舊時〉前,樂團開會時氣氛有點緊繃。不清楚彼此的想法,只說什麼時候開始,什麼時候結束,征峻還提議:「進錄音室,大家都不要講話,彼此互相感應。」

他們在很不確定的情況下,一共同步錄了 18 次。每個版本都不太一樣。團員投票,最後挑選兩個放進專輯裡。

「其實我有給自己一個想像。」征峻給自己一個命題,「我很喜歡彈藍調,但我覺得藍調吉他在台灣出現這件事——其實有點奇怪。」

「怎麼說?」

「這是很美國的事情,它本身很西方、很草根。」征峻思考,「如果台灣真的有自己的、類似這樣的藍調——假如一開始就有這個東西的話,演變到現在吉他會長什麼樣子?所以我用這樣的想像去敘事,我的吉他應該要怎麼去演奏這首歌。」

如果去查〈舊時〉的英文歌名,叫「Taiwanese Blues」。再聽會發現,它像是不太藍調的伍佰,沒有黑或白。反倒是多了劉清池的電子琴演奏,或是衣索比亞爵士音樂人 Mulatu Astatke 與 Hailu Mergia,那種來自第三世界的風情。

「你們很有意識地創造 Taiwanese Blues?」

「沒有說。」團員異口同聲回,征鴻說:「如果我們在創作前期,又帶有這樣一個觀點的話——」

「就不一樣了。」貝斯手瑀晟說。

「就做不出這些事情。」征峻說。

「應該說,征峻想的台灣藍調,是他自己心裡面所想的東西,而不是我要告訴大家—— 」哲安說。

「這就是所謂的華國美學、台灣感性、台灣藍調。」

「我們並沒有要做這件事情。」

「Taiwanese Blues 甚至是我們專輯快發,然後征峻才講的。」

「好像一個幹話這樣子。」

「我自己是有這樣的思考。但是我覺得它是一個⋯⋯有點像我們自己的一個笑話。」並沒有要宣示它是什麼,征峻說:「我吉他錄完,把那些學過的元素都拿掉的時候,最赤裸的,就是長成這樣子。」

「也是一種減法的概念?」我問。

「都是比較意識流地演奏。」征峻說:「對,所以我們所有人都不能講話。」

「不能干涉他要彈怎樣。」

「他就是像他自己,他沒有像 B.B. King 或什麼。」

「也沒要像伍佰?」

「我喜歡伍佰,但沒有要像他。」

「不是那一天。」哲安笑說。

即便貝斯有彈一些特定樂句,告訴團員走到哪一段。但任何的即興,也都是經過醞釀的,我好奇問征峻:「以前都沒練習過這種事情嗎?」

「欸,我想過這個問題。有時候練吉他沒有準備什麼譜,你就是跟著那個 backing 彈,就是 follow my heart 那種感覺。」征鴻幫忙回,他笑說:「雖然我不是吉他手。」

「這首歌原本也不是九拍,YouTube 上也有早期版本,是普通的四四拍。」

瑀晟透露,是有一次練團,大家還在 setting 時,征鴻打了一個十拍的東西,「因為他練團很常打一些怪洨的東西,我就跟鼓,但發現,欸,他打錯了變九拍。」緊接著,吉他開始加進來,沒想到創造出一個讓吉他很自由流動的拍數。

聽完錄音,征峻形容吉他很像在 murmur,很多壓抑的那種呢喃,他覺得有種惆悵,「但是我覺得這都是錄完的畫面啦!也許我下意識有這樣的心情。」

「哲安在彈的時候在想什麼?」我撇過頭問。

「我?我就刷幾個和弦,我沒有想什麼,只要情緒有 match 到。」他說,「這首歌的和弦是我先決定的出來,剩下大家再加的。」

「大部分的演奏曲通常都放專輯中後,但〈舊時〉為什麼想要放第一首?因為代表整張專輯嗎?」

「因為我覺得〈舊時〉這首歌它⋯⋯怎麼講?」哲安想了一下,說:「會讓聽的人先瞭解我們最自由的那個狀態是什麼。」

「就有點像電影的 opening。」

「對,他不一定是要最好懂,就是最能夠代表我們在拋開所有執念的狀態下,COLD DEW 它最原始的樣子。後面的歌都是比較多的編排,可是〈舊時〉沒有。所以我們就讓它在頭尾做一個呼應。」哲安解釋,為何頭尾都有一首〈舊時〉,「像是一個 loop 概念。」

「那你們覺得有做到 Taiwanese Blues 的感覺嗎?」我記得 COLD DEW 有在別的專訪,形容「很像阿伯在吹薩克斯風」。

「台灣的 Blues 就有這種感覺。」征鴻笑說:「我看到我爸爸吹薩克斯風,我就跟他說:『你吹薩克斯風就要學 John Coltrane。』然後他說:『喔!我會啊!那就五聲音階啊!』我說:『你根本不像。』可是發現他聽著 backing 吹薩克斯風的時候很投入,他感覺眼淚快掉出來。」

台/洋並非二分法。記得一位台裔美國朋友,對我說他覺得伍佰的音樂很洋,反而落日飛車很台,或許何謂是「台」都是可以游移的板塊。

說到台,除了創出屬於台灣的新藍調之外,〈我心中最在意的事情〉是 COLD DEW 少見的台語歌。電吉他刻意不用音箱收音,進 DI,用很 clean 的聲音去營造一種「塑膠」的氣味,直覺想起林強在新台語歌時期尾聲的〈自我毀滅〉,憤怒交織著工業聲響。

「我覺得用國語的話,沒辦法展現那樣的狀態。」哲安認為,台語的咬字、唱法,跟國語比較不一樣,「台語其實比較多是吐氣,吐氣其實對於換氣來說,它會是比較輕鬆的事。這首歌的歌詞,比較急,比較短,用台語去表達,其實會相對來說是舒服。我又可以達到原本想要的氛圍。」

「算是第一首台語歌嗎?」我問。

「算是啦!因為〈溫泉〉有兩句台語歌詞。以前大家都以為我們是⋯⋯可能是我的唱法的關係吧?讓人家很容易以為,我們就是台語獨立樂團,但其實在〈我心中最在意的事情〉之前,寫的都是華語歌。」哲安透露,小時候在家都是講台語。

「我們之前也 cover 過滿多台語歌。」征峻補充。

「哪些台語歌?」

「〈點煙〉、〈挽仙桃〉、〈斷腸詩〉⋯⋯台語歌的話。」征峻說完,團員們突然哼起一段旋律,後來才確認歌名是〈放浪人生〉。

「我覺得自己能夠駕馭的風格還滿多的。」哲安透露,他最喜歡唱 R&B,歌聲能呈現各種面向,因為這樣 COLD DEW 能玩很多風格。「你要我唱的很民歌也可以,轉音很多的也做得到。」

「cover 是真的有在現場演出過嗎?」

「對啊!剛剛講的歌都是表演過的。」

「而且都是在貴人散步。」

「〈電話〉是在大舞台的時候。」

「那首不是很 City Pop?」我問。

「對啊!他算很早期在玩 City Pop。」

「對我來說,比較有挑戰的歌就是〈我心中最在意的事情〉,之前沒編過這種歌。」瑀晟在宅錄的時候,彈了很多段落,但都卡卡的,「是後來征鴻想要弄一個 loop 感,他在家就突發奇想,把貝斯 riff 可能 A 加 B 或是 A 加 C。」

「段落式的拼貼。」征鴻認為,〈我心中最在意的事情〉需要有點機械式、鼓要不像真人在打的,每次過門都要重複,後來就用這樣的方式完成。

「有點像林強《娛樂世界》那時期。」

「那時候很喜歡〈愛人同志〉,又跟林強的東西結合。」征峻補充。

「我那時候也參考了 Duran Duran。」瑀晟說。

「Duran Duran 更難想到,因為他們比較 New Wave、Synth-Pop。」

「我們就是把它變成 New Wave 版。」

「其實還有 David Bowie 的《Outside》跟《Earthling》。」

「那是 David Bowie 進入九O年代,已經比較工業、電音的階段。」

「對對對對。」

這時,我看了一下訪綱,問題都問了差不多。趁其他人去上廁所時,哲安拿出他的筆記,說可以寄電子檔給我:「我其實有寫一個比較有脈絡的東西,剛剛聊得比較隨興一點。」

過了一會兒,等團員陸續回來,我問:「好,再來就聊一些成團的感想。」

瑀晟率先回應:「其實那天專場 talking 的時候,我一直以為我玩這個團才 4、5 年。結果哲安說已經 7 年,我才意識到『居然已經這麼久』。因為一件事情,如果做了 10 年,應該就是算很了不起。那時候得知已經做了 7 年,我才意識到——」

「浪費了 7 年。」征鴻開玩笑說。

「其實沒有預想我會做這麼久。」瑀晟以前還會設立目標,例如說:「5 年如果沒有賺到錢,生活重心就要⋯⋯音樂較少啊。現在不會,一路走來,也都是邊生活邊做,好像未來的幾年,繼續這樣生活模式,我覺得也會滿開心的。」

「COLD DEW 都沒人離團過耶?很難得吧!」

「我前幾天才跟朋友聊到這件事情,他就說:『COLD DEW 滿特別的。』一個團沒有經歷過團員的更迭,其實不容易。」瑀晟說,被這樣一提,再回想:「身邊的好朋友,他們的樂團都有人會來來去去。我覺得這點,我是把它歸類在幸運。」

「那有什麼維持樂團的秘訣嗎?」我問。

「秘訣喔?」哲安說,不知道大家怎麼看,「但我覺得彼此都會為對方著想跟退讓。沒有要把自己的 ego 放到很大很大。」

「我自己的觀點是,我夠欣賞他們 3 個,所以我願意去溝通。」跟哲安年紀相差一輪的瑀晟回想,曾對哲安生過氣,他說:「其實那次發完脾氣後,回去也有思考,關於我那時候說話的態度。還有未來遇到,該怎麼應對進退。一般跟其他人發生衝突,我通常不太會去⋯⋯該說自省嗎?因為我很欣賞哲安。我還是很想要跟他們繼續創作,他們在音樂上帶給我非常多。」

「彼此欣賞是很重要的事情,維持樂團的關鍵吧?」

「我覺得是耶!」哲安說:「因為你必須要喜歡這件事情,才會持續去做。」

「這 7 年來,從不是只有單純玩音樂,你要組一個團隊去更大的舞台,你要行銷什麼。就算我覺得自己很屌,可是我沒辦法做這些事情,我還是需要大家幫忙。」征鴻認為,玩這個團很榮幸,大家都想要維持熱度,「過程中一定會有一些 murmur,可是大家都會在意彼此。」

「那征峻呢?」

「我覺得很幸運,他們也覺得很幸運。反正我們 4 個在一起,就是一種缺一不可。在音樂上也許少了誰,出來的東西就不好玩。我們在溝通上都有種互補的狀態,個性上也是。」

「而且你們不是從朋友開始,一開始也沒到特別熟。」

「一個牽一個。」

鏡頭切回至 2017 年,哲安在華山阿帕練團室錄製個人作品《TUMOR》。當時在征峻櫃檯聽見,覺得很酷,聊了一下,互加聯絡方式。後來,哲安不想再一個人,打算組團,就想起了征峻,再次見面,兩人就 jam 了 2 個小時。

「對,如果以我的個性的話,我覺得跟太熟的朋友玩團,可能沒辦法太長久,因為大家個性都很尖銳。」哲安說,太熟的朋友比較不會為對方多留一些情面,「我不知道我的觀察對不對,但至少我身邊很多玩音樂的朋友,大家的個性都比較敏感。」

之前跟朋友聊天,瑀晟曾說:「如果沒有 COLD DEW,我應該完全不會認識他們兩個。就我的生活圈,完全不會有這個類型的人。因為我跟征鴻是高中就認識。」

聽聞征峻的弟弟會打鼓,哲安又將征鴻拉進樂團。但算一下,缺了一位貝斯手,征鴻於是密了在熱音社認識的瑀晟。遂選了二十四節氣中「寒露」的英文成為團名——COLD DEW。

「在我現在的狀態,其實老實講,我沒有把玩團當作是一個人生的——」哲安現階段把玩團,當作一件單純喜歡的事情,每天不斷地去做,「就像我以前喜歡打電動、打球。就我自己來看,不一定會成為什麼 icon 或 master,但就是持續去做。」

他坦言,心態上已經很平靜,很幸運能遇到 COLD DEW 的團員。「相較於他們,我其實做音樂比較多是用直覺在做。所創作出來的東西,就是我自己本身的樣子,真的理解我這個人,才知道我為什麼要寫這些。剛好有他們 3 個,很幸運可以幫我把這些東西實踐。」如同他在專場說:「如果沒有他們 3 個,這些東西可能發表不出來。」

「現在不會覺得說:『誒,怎麼這個音樂祭都沒找我們之類的?』」我問。

「以前會,但現在完全不會。」這段時間忙完之後,哲安需要時間重整自己的步調,多一點時間休息,再去創作更多的東西。

「怎麼看待 COLD DEW 跟其他樂團的不同?」

「我們沒有把很多事情視為是絕對。」雖然樂團也會有大方向,但比較不會過度執著,例如不會沒有演到大港開唱就不玩,哲安說,「大家這樣子在運作,可能會比較健康一點。因為我覺得現在玩團,好像都太多功利。」

當玩團逐漸成為一門好生意,年輕獨立樂團看著大團賺得缽滿盆滿,不免朝著更商業的路線前進。相形之下,COLD DEW 依然保持著不一樣的節奏。

即便間隔 4 年,樂團才再發行新作。團員認為 COLD DEW 也是有自己的步調,瑀晟說:「只是礙於現實遇到一些事情。所以在創作上就有點擱著。因此才讓我們隔了這麼久才發了下一張。因為隔了這麼久,才會讓大家覺得我們步調不一樣,如果一切都順利的話,我們可能——」

「做不出這張《臺北人文地景》。」征鴻認為,這一切都很剛好,他說:「這張專輯的期程拉很緊,開會時都滿緊繃的。可能一個眼神一句話,互相會不開心。COLD DEW 很特別,必須在放鬆的狀態下,事情才能做好。」

「我們曾經也計畫過要做,然後好像沒有成果。最適合我們就是——先把它準備好,再來計畫。」征峻說,那樣大家會比較舒服。

從年初開始,決定要做《臺北人文地景》,接著 3 月錄音、5 月混音。征鴻說,其實專輯製作得滿快的,「可是我們前面的準備,其實花了滿多時間。重整大家的心態、步調,思考接下來。我們就是 2024 年想 2025 年要怎麼做這些事情。 」

「歌曲很成熟,看到那顆果實已經快要掉下來。」征峻說,只差要不要摘下來這個動作。「進入到計畫執行的時候,就變得都很有信心,中間還是有很多焦慮啦!但是,是技術上的焦慮而已。」

「還有什麼想補充的嗎?你們有準備,但我沒問到的?」

「就是第一題的介紹自己。」征鴻說:「你好!我是征鴻,我是鼓手。」

「那你要怎麼介紹自己?」

「我打鼓的。」

哲安虧說:「靠,講一句廢話。」

「我是貝斯手蔡瑀晟,你也可以叫擦擦。」他特別強調是橡皮擦的擦。

「我是做出版社的。」哲安說。

「我喜歡飛機。」征峻說。

「飛機?為什麼?」

「不是要自我介紹嗎?」

「喜歡收藏模型嗎?」

「也有收藏,喜歡看各種飛機。」

「出國可以知道我們今天搭的這台叫什麼。」其他人搭腔:「有沒有失事過。」

「那會喜歡飛機效果的吉他效果器嗎?Flanger?」我問。

「我也常用 Flanger。」

幾道笑聲過後,一行人走出茶館,雨正好停歇。收拾包包,準備前往台北舊城區,拍攝屬於我們的「台灣感性」。

攝影/草裡面(@anithing.ss)