距離發片倒數一個月,庸俗救星卻少了一位團員。在某次練團,貝斯手晧宇身體不適缺席,原以為只是腸胃炎,經過檢查後確診為肝化膿,緊急住院治療。突如其來的變故打亂了計畫,接下來的演出只能暫時請代打樂手救火。團員們苦笑打趣著:「晧宇現在爆肝,我們就叫他肝哥,就是爆肝的那個肝。」

音樂還是得繼續,人生也是。只不過這次,玩笑裡的苦味比過去更濃了些。

拉開時間的皺褶,回望疫情後的這幾年,團員各自經歷了親人、朋友、寵物的生病或離世。人生必經的生離死別,在時間的推進下,更顯得殘忍。「《Little Battle》已經獻祭了四條生命,我們都說這張是被詛咒的專輯。」團員們的自嘲功力,讓我不禁瞠目結舌,甚至有點不好意思跟著笑。

團員身上的幽默特質,早已深植於團名之中。「庸俗救星」四個字帶著些自嘲意味,他們坦然地承認自己的平凡,卻也相信,每個人都會在某個時刻成為自己的救星。在創作中,他們不避談與親切形象相悖的內在掙扎,向聽眾如實呈現人生的掙扎與選擇。

我問庸俗救星如何在困頓與幽默間找到平衡?他們淡淡地笑著說:「我們就是一群樂觀的悲劇演員。」

美國作家馬克・吐溫曾說過:「喜劇,是悲劇加上時間(Comedy is tragedy plus time)。」當人們正經歷悲劇時,往往難以從負面情緒的泥沼中抽身。然而,隨著時間發酵,回憶起過去的片刻,可能會發現當時的情境帶有一種戲劇性的荒誕,甚至變得有趣。

當悲劇被時間稀釋後,它就成了庸俗救星創作的素材。

庸俗救星成軍於 2020 年末,集結各自過去的創作,發行首張專輯《末日倒數的庸俗週記》,記錄著都市人在末日下的壓抑及救贖。四年後,他們決定以更有意識的方式籌備專輯。在構思期間,每個團員各交出一份報告,描繪腦中對第二張專輯的想像,包括音樂概念及視覺風格。

主唱家耘分享:「以前我唱樂團的歌會覺得,要把自己裝進容器裡,現在終於有『融為一體』的感覺。」過去從自我意志尋找共同點,到現在以群體共識為出發點,讓《Little Battle》成為一張更能代表庸俗救星「完整體」的作品。

回憶過往,庸俗救星在我心中如同一縷帶著浪漫因子的暖光,從〈窗簾〉到〈安眠曲〉總能感受到暖陽似的陪伴與能量。在音樂祭現場,能看見庸俗救星帶著滿滿的熱情與魅力感染觀眾,台下觀眾開的圈不是為了衝撞,而是為了求婚。充滿浪漫泡泡的演出氛圍,似乎能讓人暫時遠離現實。

隨著時序更迭,這道光從夢幻投射進現實生活的縫隙,〈生活失竊記〉揭示了對自我與生活的迷失;〈有效期限〉描繪人生中必然的離合,提醒人們把握每個稍縱即逝的當下,並正面向生活宣戰。看見庸俗救星換上華麗宮廷風的新形象,搭配著引言「在日常的微小崩潰裡,我試著反擊,卻輸得徹底,但意外地贏回了生活」,讓我不禁在心中立下宣言:「我要拿回生活的主控權,以優雅地姿態迎戰它、征服它。」

這樣的精神,也在製作過程中被推向極限。當天進錄音室決定要錄哪首歌、兩小時前調整歌曲的 key、在旋律中加聲尖叫、將整首歌調成兩倍速⋯⋯製作人韓立康不按牌理出牌的製作模式,意外帶領樂團進入一種前所未有的自由狀態。

在彈性且充滿變數的製作過程中,庸俗救星放下追求精準的完美主義,轉而擁抱一種更有機,甚至帶點混亂的狀態。他們發現,當不再緊抓著「完美」的標準,反而激發出原始、更貼近本質的聲音。比起過度雕琢的音色,那些保留缺陷、甚至帶點粗糙感的聲響,更能抓住聽者的耳朵。

Q:樂團成團將邁入第五年了,「快樂都市人」開始面臨下個人生階段。每天睜開眼就得在不同角色間切換——工作、家庭、樂團、自我,這樣的狀態如何影響你們的音樂創作?有找到在不同身份間切換的平衡嗎?

家耘:這三年以來,我跟阿雷從上班族身份,變成全職音樂人,但我們都有一度回去上班。決定繼續做音樂,是在 2023 年庸俗救星第一次 Legacy 專場「靠運氣不如靠腰力」,當時重新思考,現階段什麼事情是最重要的?把當時人生擁有的事情、感情、工作、樂團,用刪去法,把能刪的就刪掉,並下定決心辭職、分手、搬家。我記得我在三坪的套房裡,把專場歌單貼在牆上,告訴自己:「我人生最後就是剩下這件事情。」

阿雷:我在出第一張專輯的時候結婚了,我一直把家庭的排序擺得蠻前面的,所以我會把它切得蠻開的。我覺得庸俗救星跟團隊成員,都蠻想要把樂團當成職業,我們其實都是丟下了一些東西,才能更專心的做音樂。

允祈:我大學就入團了,畢業後反而更能專心在音樂上,好像沒有什麼太多煎熬或是尷尬的時候。

家耘:老實說,做選擇這件事並沒有那麼灑脫,最近還是時不時會打開求職網。但我都會問我自己有沒有後悔?這是不是一條回頭路?但不管是做什麼任何想做的事情,一定都會有所犧牲。像晧宇他本身是職業樂手,為了我們的演出,他需要取消很多大型演唱會的機會。

對我而言,人生的選擇不只是音樂,我還可以做很多其他事情。但這個團隊跟這些人的創作,讓我有一種「我想要跟這些人一起」的感覺, 我覺得我們可以一起發出一個不一樣的聲音。有時候對人生蠻迷茫的,但我對庸俗救星的未來,反而不太迷茫,因為你知道跟著這艘船,就會有一個共同的方向。

Q:從〈廢物跑步〉到新專輯中的〈拖延症*〉,「帶點小戲謔的幽默」似乎成為庸俗救星的標誌。你們如何在音樂中(或生活中)拿捏「自嘲但不喪氣」的平衡?

家耘:跟我們自己本身的個性蠻相對的,一種自我調侃。

阿雷:家耘跟晧宇尤其是這樣的個性,我加入樂團後也逐漸受到他們影響。

家耘:挖掘更白爛的一面(笑),其實就跟庸俗救星團名蠻像的,它是一個反面。大家都很庸俗,但你在做某一件覺得自己閃閃發亮的事情,就是自己的庸俗救星。庸俗呈現的形象是比較親近的、幽默活潑的,但我們的創作都直接講一些蠻 deep 的事情,這樣才有趣啊!

阿雷:有一些意外的發生,你才會更印象深刻。例如你出去旅行,護照突然不見了,過很久你還會記得這件事情。但如果是個很順利的旅行,你有時候不一定會記得。

允祈:我們專場也常碰到這種事情,突然發生一些意外、有人生病,要不然就是撞到一堆音樂祭,怕票賣不完。

家耘:我們目前沒有一場順利的專場,真的沒有一場!我們下場專場名稱要叫「票絕對賣不完」、「又窮又醜」,好事才會發生。我們都蠻有可以把悲劇變成好笑的事情的幽默感,跟這群人工作蠻開心的,哭到後面都會笑出來。

Q:庸俗救星曾經形容都市人的三個生存技能是:「懂得自嘲、懂得圓滑、懂得忍耐」,但《Little Battle》中,似乎少了點忍耐,反擊的意志及力道卻變強了。在創作過程中是基於什麼樣的心境?

阿雷:我現在會想要把自己表達的更清楚,我原本個性不太會表達,但現在會覺得要說出自己的感受,外在的環境才會有相對的改變。比起忍耐,我更想要表達出自己的心聲。

家耘:但我覺得少了忍耐,可能跟創作背景有關係。《末日倒數的庸俗週記》的創作背景是在假設完全沒有以後的末日下。但現在疫情已經過了,你已經需要去思考未來或當下真正想要表達的事情。比如〈你在哪裡?我去找你〉 這是很即刻的事情,我不能把一切的思念、愛、關懷放在心裡面,我要立刻行動。我覺得背景可能不太一樣了,因為我們長大了。

Q:第一張專輯《末日倒數的庸俗日記》描寫快樂都市人「入世」階段,《得意的一天》則是描寫都市人在日常疲憊中的掙扎,《Little Battle》中的都市人似乎又有了不同的樣貌。他們變得更成熟,還是更釋然了?

阿雷:我覺得剛好可以帶到〈Little Battle〉這首歌,最開始是家耘以木吉他自彈自唱的 demo,描寫一個小女孩唱首歌給自己。我就想到〈Little Battle〉這個名字,每個人都有自己必須面對的戰爭,這個戰爭有時候是外顯,有時候是內在的。在經歷這些戰爭後,最終又回到原本的樣子,可是跟最初的自己已經不一樣了。

家耘:我覺得會是釋然,即使事情沒有結果,但中間我經歷了很多努力,我已經做了當下要做的,那就不計結果。但也許釋然跟成熟是同一件事情,我覺得要有足夠的力氣跟能力,才可以放下一些堅持。就像〈廢物跑步〉在說的,我好想當個窩囊廢,可是我放不下。

《Little Battle》的成熟在於「我好像足夠到可以讓自己輕輕放下了」,我也意識到一切都是有有效期限的;我意識到拖延症就是我的問題;我意識到我可能真的不想跟你結婚,或我沒辦法跟你結婚,我釋然接受這個「沒有結果的結果」。

Q:庸俗救星成團一年後,發行了首張專輯《末日倒數的庸俗週記》,兩張作品也間隔了四年,想請問製作過程中最大的差別或心境轉變?

家耘:在第一張專輯的製作流程,我們歌都會編到八九成。但新專輯的製作上,我們刻意在編曲上面做個五六成,其他留空,讓製作人的顏色加進來。

你可以花人生至今二十年的時間,來累積第一張專輯的創作。但第一張到第二張大概只有短短的兩三年的時間,我們要說什麼話?做什麼事情?發出什麼樣的聲響?

我覺得《Little Battle》更可以代表庸俗救星「完整體」的樣子,第一張專輯比較像是集結各自過去的創作,從個人意志中尋找共同點,現在的創作更成熟也更貼近團體的樣子。過去我唱樂團的歌會覺得,我要把自己裝進容器裡,現在有「融為一體」的感覺。

阿雷:推出第一張專輯後,也累積了一些歌迷,你會知道你做的音樂是有人在聽的,這些東西不一定有什麼風格,至少是他們會期待的東西,會有比較踏實的感覺。希望可以做出對得起自己,也讓他們聽得開心的音樂。

Q:當時是怎麼討論出新專輯要找韓立康老師當製作人這個決定?

家耘:這是晧宇的決定,他本來就認識韓老師。我們希望這張專輯可以有更多主流聽眾,同時又可以維持獨立樂團的音色跟創意。

阿雷:我們跟上張專輯製作人詠恩一起做了很多首歌,我們想說這次可以試試不一樣的製作人,有些新的火花。我們跟詠恩真的太熟了,可以很快抓到彼此的美感,但我們都還是在框架裡。

Q:第一次跟韓立康老師合作的感想?

家耘:跟老師合作的感覺很像坐上雲霄飛車,在製作層面上很有機,原本聽起來都很完美的一首歌,老師會要我在歌曲中加個尖叫,也會突然把整首歌加兩倍速,例如〈多巴胺之歌〉就超難的,原先鼓 150 要打成 300。

阿雷:第一張專輯我們是都準備完全才去錄音,可是這次沒有辦法準備,老師在兩小時前或者當天才說這首歌要升個 key。一開始我很緊張,後來發現緊張也沒有用,反而要保留一些空白,在錄音室激發出來,當下的東西才是老師想要的。

家耘:前幾天錄音都超級焦慮,但我記得阿雷在群組跟大家說:「要相信自己,老師就是因為相信你有這個能力,他才會用這種方式跟我們工作。」你好像保持原本有機的狀態,老師就是要你原本的樣子,你不用再多做什麼東西,就是留白。

Q:跟韓立康老師合作時,有沒有突破以往習慣,或是有挑戰性的地方?

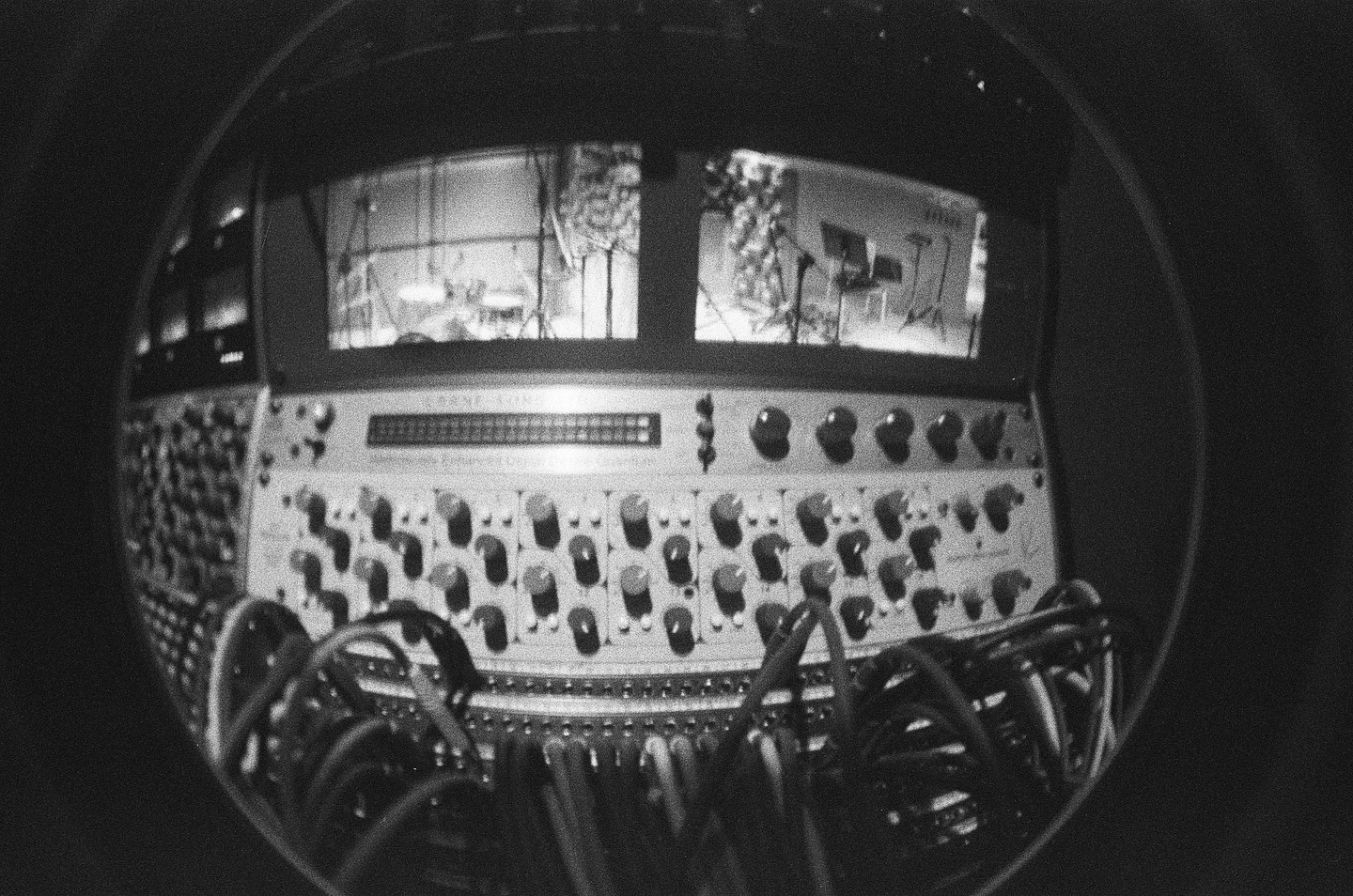

阿雷:這次我們會先在錄音室跑過歌曲,製作人會在 control room 聽,給我們一些建議,現場看哪些東西要修改的,修改完就再錄一個,有點像同步錄音。

允祈:〈我在這裡等你〉其中有一道我覺得自己打歪掉,當時老師沒有特別說什麼,但我說可以再一個嗎?後面有再試了幾個,但老師覺得我打歪的版本是他最無法捨棄的,最後還是用那個,我整個超震驚。

家耘:我們的美感跟老師是完全相反的,我們覺得不夠好、覺得唱起來很奇怪的地方,老師都覺得超完美,就是要用那個。但我們覺得「很讚啊,麥克風就是要選這一支啊!」的時候,他都覺得不要。

阿雷:我覺得呼應剛剛說的「有點缺陷其實反而讓人印象很深刻」,它是一個很讓你想要去聽的東西,而不一定是完美的東西。

Q:想問樂團在創作和編曲時,是如何分工的?

阿雷:我、晧宇跟家耘都會寫詞曲,允祈也會哼出很棒的旋律。編曲的部分,家耘比較常是詞曲已經完成的木吉他 demo,我會再把這個東西編成庸俗救星的感覺,那晧宇也是會編一些他自己寫的曲。〈生活失竊記〉其實是錄音前才做好的一首歌,隔天錄音時,團員們都有 catch 到這首歌我想要表達的感覺,磨合了這麼多年,越來越有默契。

Q:除了創作層面之外,團員各自的分工跟擔當是什麼?

家耘:允祈就是顏值擔當,因為晧宇不在,我只能幫他講這句三八話(笑)。鼓手通常是坐最後面,他需要一個三百六十度完美無死角的臉蛋,顏值光芒要可以照到前面,我們就是一個無死角的樂團。我主要負責社群方面,發文、拍短片、視覺、拍照形象,也會跟經紀人一起討論。

阿雷:我就是音樂創作部門,整合編曲上的想法。

家耘:晧宇就是心理諮商部門,提供一個精神層面上的陪伴。晧宇有時候會少一根筋,但他的存在,是很大的支柱。

阿雷:他還是我們的 leader, leader 不一定要什麼都會,但他要有承擔責任的勇氣,有時候沒有領導者的話,我們很難決定一件事,每個人有不同的想法。

Q:在新專輯的編曲與樂器運用上,是否有嘗試與以往不同的編排方式?

阿雷:這次韓老師還有找一個合成器手,他叫以哲(郭八)。他剛好是一個吉他手,所以他編的東西也會考量到吉他跟主唱,不會搶到我們的東西,在作品上又畫龍點睛。

我跟晧宇也是會編合成器的東西,但我們可能只是想要用它彈一個旋律。以哲的想法就很不同,有時候突然就跳出某個聲音。〈生活失竊記〉裡面就很多以哲加的東西,我覺得很好,同時不會搶過四位團員的東西,也增添了很多不同的感受。

家耘:我覺得以哲的合成器或弦樂,它們的存在都為歌曲增加了不少的畫面感。例如以哲的合成器聲,不一定是一段旋律,而是像是一個訊號類型的聲音。〈生活失竊記〉中的弦樂聽起來有點戲謔、嘲諷,就像上班族「賴賴趖」(luā-luā-sô)的聲音,它讓畫面感變得更豐富。

阿雷:兩首歌的弦樂都是韓立康老師提議的。〈熱海一號〉加了弦樂後,更貼合在海面的意象,原本完全沒想過〈生活失竊記〉的最後一段可以跑出弦樂。現在也覺得有想法後,就交給專業的人執行,成果會更好。

家耘:一開始阿雷其實為〈Little Battle〉編了一個更澎湃的東西,我們覺得很帥,但是老師就覺得這不是庸俗救星,對於「什麼是庸俗救星?」我們跟製作人有很多的討論。

Q:那「什麼是庸俗救星?」這件事你們有結論嗎?

阿雷:我覺得老師聽了我們以前的創作,對我們有些想像。但他的判斷也很準確,有時候在錄音彈了一些東西,他會說他覺得這個吉他可以再想一想,我回去思考了一下,出來的成果的確蠻好的,也是我喜歡的。

他很注重我們四個本身的樂器內容,不會說製作完這張專輯,變成完全不像我們的東西,或變成製作人的東西,我覺得做完還是很像我們自己的聲響。

家耘:我們希望創造一個抓耳的旋律跟節奏,以抒情基調,加入一些刺激、激烈的創意音色。不論快歌慢歌,在主旋律跟詞曲創作上面,還是一個舒服貼近又溫暖的基底。這是一個意想不到的音色,但老師讓怪東西在這上面變得貼近又合理。

Q:先前有樂迷將〈你在哪裡?我去找你〉現場 talking 上傳到 Threads,這首歌的背景故事感動了不少人。當時提到這首歌的靈感來自一位朋友的經歷——她在失去摯愛後選擇放棄治療,而這個決定是在她離開後才被身邊的人發現。可以請你們跟大家聊聊這首歌的誕生過程嗎?並想要透過這首歌傳遞什麼概念?

晧宇:前陣子身邊經歷很多的生離死別,我會反問自己很多問題,如果今天經歷離別的人是我,我會用什麼心情去面對?「你在哪裡?我去找你」這句歌詞是我平常要去找我太太的時候,我會傳給她的一句訊息。它雖然是很日常的一句話,但有她在才有這句話的存在、才有日常的存在。日常這件事情是最強大的,它是兩個人互相陪伴的一個證明。

人都是需要陪伴的,雖然陪伴不會解決你的問題;不會幫助你達到你的目的,但你就是需要他陪在你身邊。我們無法避開死亡,而是我們可以在面對死亡或是面對生命中的重大挑戰,把手牽在一起。

Q:〈我在這裡等你〉為單曲〈你在哪裡?我去找你〉後續,從歌名來看,兩首歌似乎形成「追尋」與「等待」的相對關係。當初在創作〈我在這裡等你〉時,是以什麼樣的情感或視角出發?

晧宇:〈我在這裡等你〉的 demo 名稱叫做〈隧道〉。當時我設定了一個伴侶已經走了的角色,他不斷向外發出永遠不會被讀到的信件,假裝對方還在,這是他活下去僅存的信念。寫了這首歌後,覺得他真的太絕望了,我就寫了另外一個故事,在平行時空裡面,伴侶將他救出隧道。就算沒有救出去,他們也一起待在隧道找到彼此,那首歌就是〈你在哪裡?我去找你〉。

離別本來就是非常不容易的一件事情,我想要透過這兩首歌,給正在經歷離別的人一些力量,也許這兩首歌沒有辦法解決問題,但它可以在這段時間一直陪伴你。

家耘:雖然歌曲本身沒有給解答,但兩首歌的互相呼應好像就解決了這個狀況。有時候你在等待被追尋,等待被找到的時候的狀態,你也不是想要被大家關心、被大家找到,你就是盼著那個你在乎的人,看見你、在乎你。

Q:新專輯最後一首〈我不想跟你結婚〉似乎與第一張專輯內的〈Marry Me〉相呼應,從「marry me / 末日來臨 / 我只想跟你一起」到「I don’t want to marry you」,可以聊聊歌曲背後的心境轉變嗎?

家耘:知道要做第二張專輯的時候,我就萌生了想寫〈我不想跟你結婚〉的念頭,只是因為〈Marry Me〉這首歌很紅,我想要講一個反向的故事。那時候我先寫了第一版歌詞,給我的團員們聽。

當時團員分成兩派:「已婚純情派」——阿雷跟晧宇、「遊戲人間派」——我跟音控。我們對於「我不想跟你結婚」這個題目有一個很大的辯論,他們覺得這根本是渣女心態,既然想要對這個人負責,那為什麼不想跟他結婚?他們無法理解這種心境。

對我來說,就是會有一種「不想跟他結婚」的感情,你們可以一起吃晚餐,但你就是不想跟他結婚;你會愛上一個註定沒結果的人,但你現在還是想要跟他談戀愛;或者是你們已經要步入婚姻,可是心裡就會有猶豫。

這也讓我反思創作的本質,也開始思考聽眾的角度,聽眾想要聽什麼?我要為哪些人講話?這首歌到底適合怎麼被聆聽?像 〈Marry Me〉是可以跟戀人一起聽的。但〈我不想跟你結婚〉就是一個人的歌,你沒有辦法跟任何人分享,但它就是心中夢寐的一首歌。

〈我不想跟你結婚〉有個彩蛋,它的 la la la 跟〈Marry Me〉是一樣的旋律。如果〈Marry Me〉的 la la la ,是一個在婚禮現場浪漫的大合唱;那〈我不想跟你結婚〉的 la la la ,就是唱給自己聽的,我為我們沒有結果的感情唱一首歌。

後來我們發現兩首歌的本質是很相似的,〈Marry Me〉就是末日來臨,我就想跟你在一起,〈我不想跟你結婚〉就算沒有未來,但我現在還是想跟你在一起,都是及時把握當下的心態,只是角色出發的立場不同。

Q:新專輯發行後,庸俗救星接下來有什麼計畫或挑戰?

家耘:我們是一個很量產的樂團,明後年的事情跟創作,其實我們都已經有些想法了,今年希望有海外巡迴的機會。最近的挑戰就是我們的發片專場,希望一切順利!

Q:這次專場邀請了幾位音樂圈好友(恐龍的皮、南西肯恩、hue)擔任嘉賓,可以透露專場會有哪些特別的安排或驚喜嗎?

家耘:這次專場邀請的嘉賓都是雙人組合,希望大家來唱我們的歌曲時,也能保留他們自身的特色跟音樂。特別的安排就是會有健康的晧宇,他很久沒有跟我們一起演出了。

阿雷:我們都有特別找恐龍的皮跟南西肯恩討論,精心設計合作環節。但我們跟 hue 太熟了,跟他們好像怎麼樣都可以。

家耘:我們跟 hue 有個很常講幹話的群組,我們問知更說要唱哪首歌?他居然回答〈屋頂〉,所以我們有可能會唱〈屋頂〉?

Q:最後請團員用幾句話邀請大家來看這次的專場!

阿雷:我們前天練團,順過前半場的歌單,發現新舊專輯的一些歌,排列在一起會有很有趣的聽覺感受。我們只要有一些想法或畫面就會覺得:「專場穩了!一定很精彩、很好玩。」三場演出都有不同的歌單安排,都可以來看。

家耘:我覺得庸俗救星不只限於音樂的存在,我們一直以來都很真實地呈現生命的各種狀態跟面貌,同時也跟樂迷共享。專場就像是看一齣實境秀,不只看見音樂上的呈現,更是看見樂團生命淬煉出來的精華,希望大家跟我們一起經歷。而且我覺得這次晧宇一定會哭,來看他的眼淚。

允祈:我們演出就是好看!現場一直都比串流好聽,一定要來現場聽。

阿雷:如果晧宇在專場哭,我覺得我可能也會哭。他的狀況一開始真的讓人很操心,最後站上台的話,感覺是一個生命鬥士?

家耘:專場最大的看點就是晧宇健康站在台上,專場倒數前一個月,他都還躺在病床上,看一場少一場啊大家!

*後記:

庸俗救星的音樂之路,一路走來,就像一趟乘風破浪的航程。他們乘著一艘搖搖晃晃的小船,時而迎面撞上翻湧的巨浪,時而捲進雷雨交加的風暴中,船上的指南針偶爾失靈,但他們從未真正迷失方向——因為心中那道指引,清晰而堅定。

正如〈閃閃〉所唱:「生命充滿了變化 / 有時候會迷失方向 / 努力跳動的心臟 / 依然可以閃閃發光」,在看似庸碌、迷惘的日子裡,每一次不願放棄的意志,終將匯聚成一道微光,不只照亮自己,也照亮與他們並肩同行的救星們。

寫專訪的這段期間,聽聞本次專場最大的「彩蛋」晧宇出院了!最後庸俗救星向大家喊話:「大家 4 月 16 日到 19 日這幾天,不能聽別的東西!這張專輯很豐富,大家要記熟歌曲中的互動,專場見。」

庸俗救星《Little Battle》專輯同名發片巡迴演唱會

4/19(六)台北 Legacy Taipei(嘉賓:恐龍的皮)

4/26(六)高雄 LIVE WAREHOUSE 大庫(嘉賓:南西肯恩)

5/03(六)台中 Legacy Taichung(嘉賓:hue)

購票連結:https://www.indievox.com/tour/search/333

-1-scaled.jpg)