成軍三年的前夕,珂拉琪交出首張專輯《MEmento・MORI》。以拉丁文「記住你終將一死」為題,收錄了吉他手家權譜寫的台語三部曲〈這該死的拘執佮愛〉、〈葬予規路火烌猶在〉、〈萬千花蕊慈母悲哀〉,外加新曲〈傷心地獄芳花引魂〉。

接著棒子交給主唱夏子,在〈MALIYANG〉之後,她繼續以原住民和漢人、日本人間的恩愛情仇,創作出主題連貫的〈TALACOWA〉、〈’ADINGO〉,〈TORATORAW〉可視為她回望歷史的結語。

隨後,精彩的〈outro〉像是曲散謝幕。整張專輯揉雜台語、日語、阿美族語,環繞在神靈、物哀與愛別離,跟著他們的創作自述,這座複雜島嶼失落的記憶即將顯影⋯⋯

二零二一年十二月,以《MEmento・MORI》為契機,我與珂拉琪二度碰面。那日,夏子的高腰長裙綁上腰繩,裡裏頭襯了黑白菱格、用以固定和服的半幅帶(半幅帯);家權著羽織,垂墜式耳環圖樣像魔法陣,說是上次逛市集夏子替他挑的。

「Memento mori 是從我的藝術史筆記翻出來的。這個詞在文藝復興初期開始流行,就是之前講的死亡警示,原本的意思其實很宗教。」

夏子總是一邊說,一邊拿出手機想給我看點什麼,這習慣和第一次見他們的時候一樣。

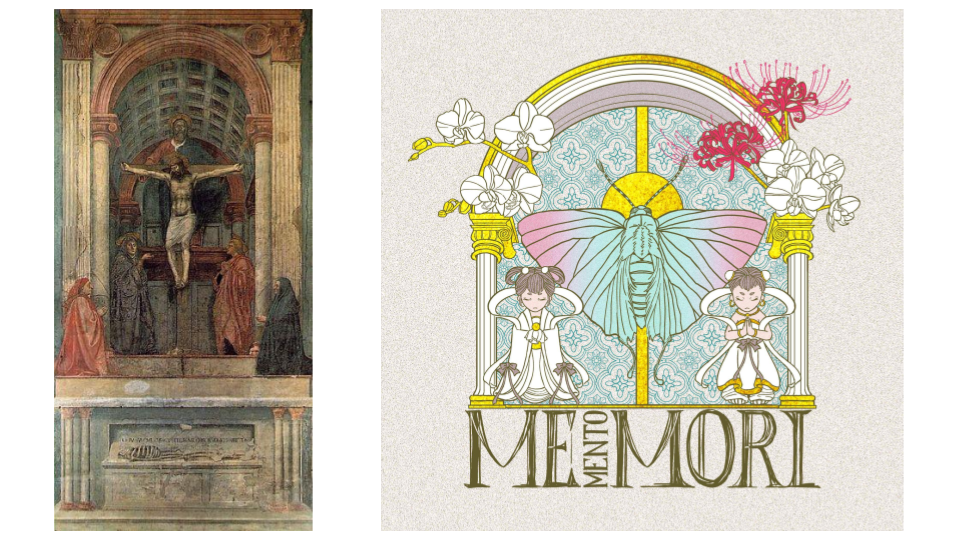

「你可以看這一幅畫,叫《聖三位一體》。」

看了這張圖,我突然懂了。

「這就是你在封面上畫的拱門。」

「對,就是這個!」

回到剛剛說的馬薩喬(Masaccio)《聖三位一體》,《MEmento・MORI》的封面架構近乎與之一致。

拱門旁的聖母、聖約翰,以及兩位畫作贊助者,夏子改以金童玉女,及白色蝴蝶蘭、象徵死亡的彼岸花替代,靈感來自家權阿公過世時靈堂的擺設;台灣建築常見的海棠花玻璃取代了一格格的穹頂畫,而中間敞臂的耶穌,則成了象徵靈魂的高砂燕灰蝶。

原畫的棺材壁上寫了一段死亡警示,大意是「我曾經是你的樣子,你也終將變成我的樣子。」(敏感的你會發現,這是〈outro〉裡曾出現的話)夏子選擇在這個區塊題上專輯名《MEmento・MORI》。

當時,家權在「Memento mori」上看到「me」、「mori」,本想過將專輯取作「Memori」,這也解釋了這幾個字母為何以大寫呈現:「因為 me 其實也是我,mori 是死亡。有我自己死亡,也有它是我們的回憶的意思。」

不過,一直到數位平台交件前夕,兩人都還在苦思專輯名稱,死亡的概念也不是一開始就塵埃落定。原先,兩人甚至因為創作主題的不相容,打算將專輯拆做兩張 EP 發行⋯⋯

「但是後來想,如果我可以發展出一個跟他一樣龐大的主題,我們是可以放在一起的,可是那時候沒有很明確是死亡這件事情。」夏子說。

阿美族語入歌的困難

二零二一年三月,〈蓮花空行身染愛〉發佈之後,家權與夏子開始投入了專輯製作。

彼時,兩人挑選完欲收錄至專輯的舊歌,夏子唯一留下的只有一首〈MALIYANG〉,她不只要生出新作,還得力求出主題連貫,壓力隨即湧上。

也是那時,她聽爸爸說了關於阿公的故事。

一九四五年,美軍開始轟炸台灣,日本即將面對戰敗的事實。一群阿美族青年身在台中高砂義勇軍軍營,眼見情勢混亂,擔憂又將出去打仗。他們決心不再為別人而戰,一行人自台中徒步逃回台東,而夏子的阿公正是其中一員。

這是〈TALACOWA〉故事的背景,夏子用音樂召喚出阿公走過的風景。開頭以原住民應答歌唱的形式,模擬進入山林時,一人號召、眾人響應的氛圍。為了烘出時代,她還為副歌的吉他挑選了帶昭和感的破音音色。

小鼓勾勒行軍的緊湊感,似蛙鳴器的交響樂團打擊樂器營造路途的蟲鳴鳥叫;長途跋涉的日夜意象,則以小號象徵日升、吉他點弦化作點點繁星。家權說,願這個閃著光芒的旋律,照亮夏子阿公的徒步之路。

「阿美族是很會觀星的一個民族,很在意天上的東西。」歌詞裡,八角星一直在阿美族青年耳畔指引方向,除了象徵祖靈守護,也意指他們善於觀天象辨別方位,夏子笑道:「我爸爸一直很強調,阿美族真的很會生存。」

她老實說,雖當初一聽到這故事便決定寫成歌,過程卻經歷數次自我質疑,畢竟阿公在她出生前便過世了,那自己與這首歌的關聯是什麼?

沒想到,她不只跟阿公翻越了中央山脈,也翻閱了生命裡遺失的歷史扉頁:「為了寫詞,我讀了很多當時高砂義勇軍的資料。我意識到,我是在做我第一首歌沒做的事情,就是我沒有跟我的文化接軌這件事情。」

不是每個人都因為順從或被欺騙,才幫日本人去南洋打仗。她看到當時很多原住民的成年禮是被禁制的,站在「文明人」的角度,日本人覺得把孩童放至山林或獵猴等儀式太過野蠻。當原住民沒有機會去成為傳統部落裡的合格青年,他們必須需藉由上戰場來證明自己的勇敢。

「進擊的巨人不是也有拍到嗎?被殖民的人為什麼要幫他的殖民母國戰鬥,其實不是只有大家想的那麼單純。」

其中,有一段我很喜歡的歌詞是這樣唱的:

Awaay ma’araw ako ko soda i ca’ang no kilang.

Awaay ma’araw iso ko taneng niyam.

Latek cowa kafana’ kako to kararoman no miso.

Kaorira i, caay ka patadoen ako kiso a malalo’od.我沒有看過枝頭上的白雪

你也不曾見識我們的智慧

也許我無法理解你的哀愁

但我不會為你而戰——〈TALACOWA〉

這裡的哀愁指的是,侵略帝國的崛起,與日本長年備受西方諸強歧視脫離不了干係。不確定阿公與日本人的關係是仇恨或友好,她選擇以比較中性的口吻替阿公發聲。

由於阿美族語能力尚未至臻完善,夏子通常是先寫好中文,再和爸爸一起完成詞作。

「我爸爸在幫我改詞的時候,其實遇到很多困難。」好比「我們都只是人類」一句,夏子爸爸説,雖阿美族人會稱呼自己為 Pangcah,但沒有一個詞意指「普世的人」,因為族名即等同於人了。討論後,他們決定以「血肉之軀」替代。

「我們會很常遇到這樣的東西,我就發現,其實很多阿美族語的詞的邏輯,不能用中文去解釋。像「’ADINGO」,它在阿美族語代表影子、靈魂,但我會想,它原本是不是同一個意思,只是中文翻譯的時候,它就變成兩個意思?」

用律動再現原住民慶典歡快

阿美族人屬泛靈信仰,在夏子的想像裡,「’ADINGO」一詞或許代表著:凡是能在地上製造影子的軀殼,皆有靈魂駐足。

而她寫這首歌,是為了讓〈TALACOWA〉的情緒安息。從神的視角,不管漢人、日本人或原住民,我們僅是被拋擲在地上的一個影子。影子即是陰影,如同〈TALACOWA〉唱到日本人的哀傷,身而為人,每個人都背負著自己的過去,卻也終將走向同樣的結局。

夏子將自己帶入故事所提出的疑問是:既然本質上我們是相同的,那為什麼要互相傷害?「其實有點要扣到《MEmento・MORI》,這首是超級存在主義的一首歌!」她笑道。

世の中に投げられて 翳に追いかけられた

眩しくて述べられない我らは彷徨う光だけ

それが花の名前だと覚えていただけ

花が落ちた頃に お互いに自分自身を知った被拋擲在世上 被陰影追著跑

耀眼地無法描述 我們只是游移的光線

本來只記得那是某種花的名字

直至花落之時 才在彼此身上認識自己——〈’ADINGO〉

花這個意象常出現在夏子的歌或繪畫裡。她在〈MALIYANG〉寫花,寫的是自己;時至〈’ADINGO〉,花一方面是指人,一方面也對應到日本美學——物哀。

當人們提到物哀,第一個浮現的是櫻花,我們為她的綻放讚嘆,也為她的注定消逝感嘆,這裡的美多少奠基於知曉無常:「那其實跟人的靈魂有點像,其實我們只是來這邊一下下,一下下就走了。」

有意思的是,夏子的三部曲皆是三拍子。一問之下,除了〈MALIYANG〉是巧合,〈TALACOWA〉跟〈’ADINGO〉當初參考的是蕭邦圓舞曲(Op. 64 No. 2),前者取其詼諧部分,後者在編人聲時,也從蕭邦這曲獲得不少靈感。

會知道蕭邦圓舞曲(Op. 64 No. 2),是大學時,她看了《與巴席爾跳華爾滋》。有幕演到,一名軍人從戰壕衝出來手持機關槍轉圈掃射,他的步伐搭上這首曲子,樣子就像在跳華爾滋,那幕一直留在她心底。

而唯一一首四拍的〈TORATORAW〉,夏子在副歌故意把重拍落在第二拍,就像原住民節慶時跳舞會有的律動。

「我們阿美族有一個東西叫做巴歌浪(pakelang),譬如你今天參加婚禮、節慶、或是工作忙碌回來,要再辦一個聚在一起的東西——你就知道原住民很喜歡沒事找事聚在一起(笑)。」她突然一邊清唱、一邊拍手,我彷彿置身了那場會後會。

透過巴歌浪,阿美族人得以傳遞感謝、分享快樂,在他們的文化裡,這個儀式也象徵事情完美地結束。同樣的,當我們決定向前行,也必須好好跟過去說再見。

在〈TORATORAW〉裡,夏子想像:「譬如日本人來過,或漢人也可以,跟我們打仗、或做朋友。經過一整天的忙碌後,我們一起開一個會後會。可以說和解,或還是不要跟他好,裡面有寫到『我的朋友、我的敵人』嘛,你可以搞清楚你和他的關係,我們做完這件事,一起喝杯酒就可以回到自己原本的地方。」

聽夏子爸爸說,「TORATORAW」已經是很久以前的阿美族語了,現在族人都講日語的再見(さようなら)或是掰掰。這是一個時代走過留下的證明。而接下來,我們要跟著家權的眼睛移動,重調焦段,看進另一段依舊籠罩在這座島的歷史。

地藏菩薩《本願經》啟發「傷心地獄」

可以說,時代感三個字,是夏子與家權創作的最大共同點,他們的作品都刻畫了歷史洪流下小人物的不得不。

雖促使他創作的是 2019 年動盪的社會氛圍,但就如不少歌迷在他的歌中抽絲剝繭出白色恐怖的背景,儘管事件不相同,但欲對抗的威脅,或不惜一切追求的理念,本質上並無二致。

就在寫完〈葬予規路火烌猶在〉的那一刻,家權確定自己能發展出三部曲。寫時代的故事就像開發一個未知的地圖,當前面的設定就緒,故事的齒輪會自轉帶你前行:「我就會想,我今天寫了兒女因為抗爭而發生的事情,那這個故事裡應該要有他的爸爸媽媽。」

〈萬千花蕊慈母悲哀〉一出,珂拉琪的人氣被推向高峰。令人印象深刻的是,那時他們還接受了網友的指正,找李勤岸教授做台語顧問,翻新過去兩首歌詞,並同步釋出。

隨著《MEmento・MORI》釋出,家權又微調了〈葬予規路火烌猶在〉的詞。他把「無消無息」換成「無聲無說」,對應後句「提銃踏入咱的所在」,代表一個政權無聲無息、悄悄地靠近這個土地;把「未解的結」動詞改作「未敨的結」,因為在台語裡頭,把結鬆開的動作不用「解」,而是「敨」(tháu)。

《MEmento‧MORI 》收錄了台語三部曲,新曲〈傷心地獄芳花引魂〉同樣也以八字歌名亮相,這是家權自〈葬予規路火烌猶在〉喪禮一段延伸出去的外傳,透過描繪死後世界,陪伴故事裡的亡者走過最後一程。

在這首歌還沒有正式名稱前,兩人使用的代號是「不動明王」。不動明王是日本有名的守護神,外表兇狠的祂,手持智慧劍,替世人斬斷煩惱,歌詞第一句便清楚寫道:求神切斷世間迷戀,降伏千百夜叉惡鬼。這也解釋了這首歌 Metal 味從何而來:

「如果我要幫夏子寫一個吼腔,那個吼腔的歌詞不會是人喊的,而是神鬼的聲音。相同的道理,如果我的吉他 riff 今天給了不動明王這麼凶的一個守護神,我會希望是用更符合他個性的東西去再造他。」

家權的歌裡出現神佛及民間信仰已不是第一次了。寫〈葬予規路火烌猶在〉時,他翻閱了《金剛寶懺》;〈萬千花蕊慈母悲哀〉受多羅菩薩影響;以作明佛母角度出發的〈蓮花空行身染愛〉,靈感來自兩人在師大夜市舊書攤巧遇的那本地藏三經之一《十輪經》。

〈傷心地獄芳花引魂〉同樣受三經之一《本願經》啟發,裡頭有一篇章描繪了地藏菩薩與諸神佛的對話,其中一段是釋迦摩尼之母摩耶夫人向祂提問:何謂無間地獄?

大鐵圍山、北陰酆都、十殿閻君⋯⋯這些家權自小多少會聽到的詞在經文裡浮現,傳統信仰對於地獄的世界觀十分完備,對他建構場景起了很大的幫助。

也是那時,他聽了台灣國寶級唸歌藝人呂柳仙的勸世歌〈十殿閻君〉。就像《與神同行》,裡頭生動描繪了,當人死後走入十殿閻王所管轄的地獄,每一殿會發生什麼事、遇到哪一位神明。這些都讓他對歌曲的雛形有了更明確的想像。

「我會去想像:如果我是那個亡者,我會看到什麼東西?」寫歌時,他習慣當自己在拍電影,用筆運景;他也相信,當要傳遞情緒,比起用形容詞,使用動詞會更有趣。

身為一個創作者,他不想只是把入地獄的過程如實攤開:「我這個人很怕說教的東西,同時,我希望能用更神聖的角度去昇華這些情感。於是我就想像,如果我是神明的話,我會怎麼幫助這個人?」

轉輪聖王起身 守護無命人客

Tsuán-lûn-sìng-ông khí-sin siú-hōo bô-miā lâng-kheh

遠遠的聲傳來 伊的祈求

Hn̄g-hn̄g ê siann thuân lâi i ê kî-kiû

眾神攑燈相送 看顧有情眾生

Tsiòng-sîn gia̍h-ting sio-sàng, khuànn-kòo iú-tsîng tsiòng-sinn

一生珠淚落塗 路邊紅花清芳

Tt-sing tsu-luī lo̍h-tôo lōo-pinn âng-hue tshing-phang——〈傷心地獄芳花引魂〉

他筆下的地獄,翻轉了一般人的認知:本該審判人的閻王,會站起來「守護無命人客」;親人於陽間的祈求,竟能傳至地獄;沒有月亮的黃河,明月冉冉升起指引最後一程。在曲末,你可以聽見煮沸孟婆湯的聲音,隨著他飲下,吼腔在此象徵一個輪迴的結束。

這段地獄歷程是他們所能獻上的祝福。三部曲的故事走到尾聲,對家權來說,儘管自己沒有經歷過那個時代,但就算只是讀著歷史文字,他相信身在這片土地的人多少會有感覺:

「愛別離是所有人的煩惱。心愛的人離開你的人生,是每個人必經的過程,那個東西可以談到時代,可以談到你的生活,可以談到你在意的人事物。很多事情也是現在進行式,它遺留下來的東西還在,並沒有處理好;歌是一個提醒,看到自己忘記的部分,然後想起來,自然會有一些共鳴。」

回憶當初寫〈這該死的拘執佮愛〉,因為以華語思考,不少詞整句被李勤岸老師翻過;到了〈萬千花蕊慈母悲哀〉、〈蓮花空行身染愛〉,老師批閱的部分少了,而這次釋出的〈傷心地獄芳花引魂〉,甚至只改了音標,「老師說一個字都不用改,我那時候其實蠻感動。」

「老師都會聽你們的歌嗎?」

「我們跟老師是筆友關係,沒見過本人,不知道他的近況,也不知道他老人家會不會喜歡這麼兇的。」

「真歹!」一旁的夏子突然丟了這一句,逗樂了大家。從完全不會台語到現在可以自在使用,顯然有十足的進步。

「然後,〈傷心地獄芳花引魂〉也是台語歌裡,唯一有錄真鼓的歌。」

聲音對了就好,就算是「假」的

在新專輯裡,夏子的四首作品皆是請鼓手賴聖文(Peter)跟貝斯手程杰進行錄製,可以發現,舊曲〈MALIYANG〉在鼓手老師的微調下,削平了尖銳,編曲變得更有層次。

在決定發行專輯之際,兩人就討論過,不論是電吉他、人聲,或是一些音效,自己掌握度相對高,但是節奏是另一個層次的呈現,若能請專業人士加入重製,它能帶動整體的音場,也不至改變原來的主題。

「我們是先錄〈MALIYANG〉跟〈TALACOWA〉,我那兩首錄起來效果非常好,後來家權就決定要錄他的,結果錄完他的沒有很好。」夏子說完還不忘補一句 QQ。

家權一旁苦笑:「我的部分還蠻曲折的,我有四首台語歌,最後只用了一首。」

台語三部曲請了貝斯手程杰彈奏,鼓的部分,雖也進了錄音室,最後仍維持 midi 編曲。他坦承,自己電腦編的鼓有些地方確實不符合人體工學,負責台語歌的鼓手江尚謙不得不找出折衷的打法。

樂器是實現畫面的工具,家權會用小鼓織出機關槍,或是用筒鼓(tom-tom)鋪排轟炸,對他來說,只要動一顆鼓點的音,就會失去一些原有的味道。儘管老師打的都是合理的,但放進他們的歌,卻成了外來的東西;加上聽眾對三部曲已經有既定印象,苦思一週後,他決定放棄使用真鼓。

家權說,有人會很執著於真鼓的 tone,可他自小聽周杰倫長大,一張專輯裡,可能只有一、兩首歌是真鼓,雖然台語三部曲多被歸類在搖滾歌曲,但比起追求人味,他更習慣那種類似 beat 的穩定感。

「我覺得聲音對了就好,就算他是假的。就很像在拍電影,你本來可以做特效,但有些人就喜歡真人的溫度,像諾蘭就喜歡用真的炸彈去炸;同樣,對我來說,我就喜歡假假的感覺!」

除了翻新節奏組,他們也想過重新混音。長期合作錄、混音的柯拓名(小名)曾將所有音軌的效果器拿掉,和錄好的貝斯重混,未料成果也不佳。他形容,有點像是在挑戰曾經的自己,卻挑戰失敗,故現在聽到的微妙差異,多半是母帶調整的緣故。

在各種試行錯誤下,《MEmento・MORI》終於誕生了。兩人說,做一張專輯,真心比想像中還累。為了全心投入製作,家權把工作辭了,專職音樂變成一件自然而然的事情,以前他從沒想過自己寫出來的東西會影響這麼多人,於是也有了理由把它們做得更好。

他們常常會看歌曲底下的反饋。關於原住民的歷史,夏子發現,樂迷比他知道得都還多,由他們來寫歌,或許會更厲害,「我就覺得我好像有義務幫大家繼續維持這件事情,讓他們願意講出來。因為,文化本來就不應該只有一個人在講,而是大家要一起講,那才是一個文化。」

夏子目前準備籌備繪畫工作室,未來想出一個跟〈紅弁慶〉有關的故事畫冊,當作樂團的小周邊。當然,樂迷敲碗的實體專輯也在規劃中,「之後新歌都會有自己的圖,我的手手也很期待,他可能也很期待他後面的肌腱炎(笑)。」

「那我再幫樂迷問一題:2022 年會有現場嗎?」

兩人說,確實有在想。現在歌曲數量充足,也和樂手合作過了,大概能想像現場的樣子,「有機會的話,等實體出來,會好好想專場的事情!」家權的允諾,這裡就先幫大家收著了。

成軍三年的前夕,珂拉琪開了粉絲專頁、發布了首張專輯《MEmento・MORI》,儲存這段時間的自己。他們描繪了不可逆的烏雲,用信念縫上銀襯,堅信不論是這片土地或自己,都將如同所有的死亡,週而復始,醞釀下一步的新生。

攝影及拼貼視覺設計/苗嘉澍 MIAO’s photography