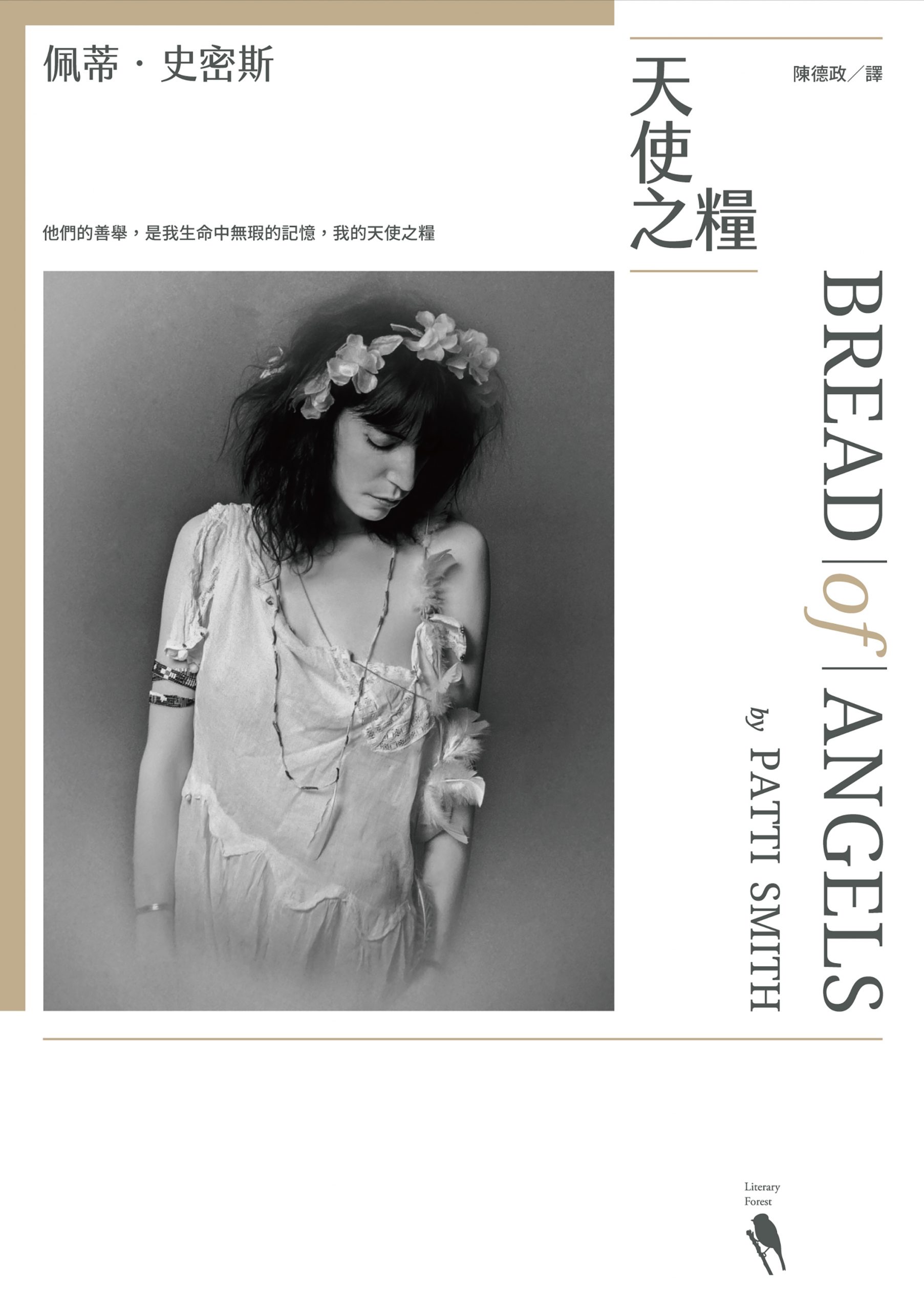

作者/佩蒂.史密斯(Patti Smith)

集作家、表演家、視覺藝術家。佩蒂.史密斯的創作天份首先展露於 1970 年代她將詩作與搖滾樂作革命性的結合。1975 年,她推出首張專輯《群馬》(Horses),這張唱片爾後成為樂壇百大不朽經典,該專輯封面就是羅柏.梅普索普所拍攝,白襯衫、黑領帶的佩蒂展現叛逆新穎的女性形象,深深影響後世。

藉著《群馬》發行五十周年,推出生涯最完整的回憶錄《天使之糧》。花了十年寫成此書,她另闢路徑追溯自己的文化啟蒙──韓波及巴布.狄倫,刻畫閱讀與聆聽帶給她的改變,細訴生命中的起落、家庭生活與創作的歷程,到最後她如何透過旅行與書寫尋找到自我。

以下摘自佩蒂.史密斯《天使之糧》的第五章〈藝術/老鼠〉。

東十街的聖馬可教堂,長久以來是舞者、詩人和社運人士的聖地。那棟歷史瑰寶坐落在我的新社區,是我首次詩歌朗誦的場所,也是和蘭尼.凱(Lenny Kaye,美國音樂家、製作人和樂評家,佩蒂.史密斯樂團吉他手,是作者最重要的合作夥伴,至今仍一同在世界巡演。)合作的起點。

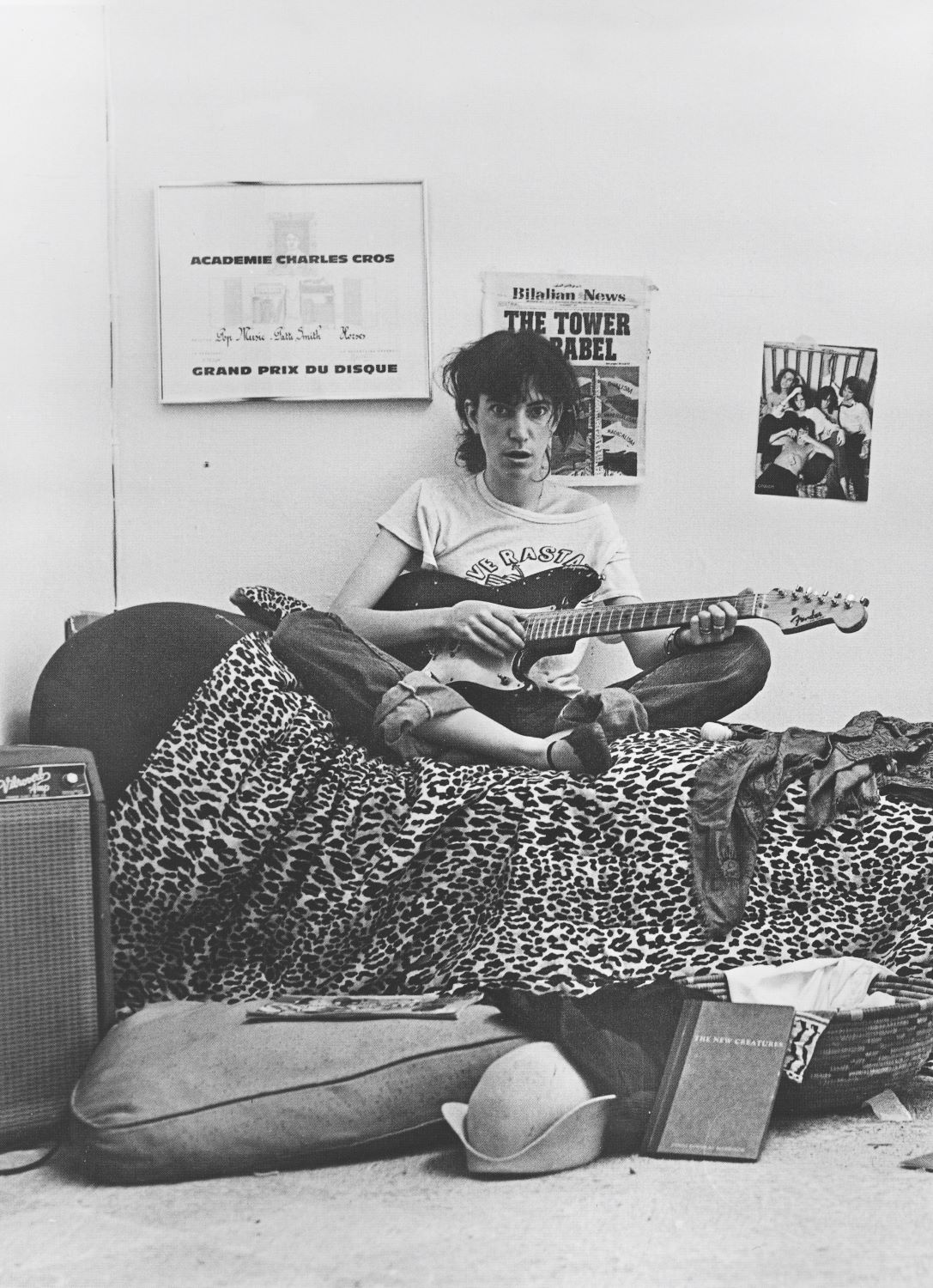

我在教堂附近的東十一街,找到沒電梯的六樓公寓,廚房擺著浴缸。湯姆.維蘭(Tom Verlaine,電視樂隊主唱,美國龐克風潮靈魂人物,以詩性歌詞和前衛音牆著稱。)就住在隔壁,他幫我搬家:一張小工作桌、寢具、作品集、所有的唱片與書。我將床墊鋪在地板,窗戶釘上摩洛哥的布簾,擺好護身符,宣告以此為家。

我常熬夜聽地下絲絨(The Velvet Underground)的音樂,一邊寫長篇散文詩。有時我希望寫作是唯一志業,某種力量總將我引向他方。早晨我下樓買咖啡和巧克力甜甜圈,回來帶給湯姆。我們沒有電話,但廚房窗戶相對,要不隔空喊話,要不就直接在街上碰面。我們有各自的樂隊和兼職工作,閒暇時就泡書店,喜歡在第九大道的飛碟新聞書店(Flying Saucer News Bookstore)流連,翻閱有關靈性與不明飛行物的書籍,猜測那塊「繁榮診所」(PROSPERITY CLINIC)的巨型錫製招牌有何玄機。我們像遠古時代的孩子,牽著手編織故事,故事交融阿爾罕布拉宮的傳說和外星人綁架事件。

我很少往東走,因為 B 大道再過去充斥著硬性毒品交易。我們的生活圈已很富足,有花影搖曳的聖馬可教堂和小墓園、寶石冷飲報攤的蛋奶汽水、B&H 猶太餐廳的炒蛋與哈拉麵包,還有義大利烘焙坊和清晨的蔬菜攤。東村的深夜有種奇特的靜謐,街燈如電影佈景,散發人造的魔幻,催生出對未知事物的渴望──某種即將發生、撩撥著感官的東西,暗黑如縱火犯皮膚下炙熱的脈動。

某夜從 CBGB(全名 Country, Bluegrass, Blues,一九七三年於紐約東村開業,成為龐克和新浪潮音樂的搖籃,見證無數樂團誕生。二○○六年歇業前最後一場演出,陪 CBGB 熄燈的即為佩蒂.史密斯。)返家,途中看見一顆紅色的球飛越封閉的遊樂場。

恍惚間,聽見有人喊「接球」,但四下無人。我急轉過街,險些撞上一隻獨行的哈士奇。牠停下腳步凝視我,雪白的眼裡傳來音樂。我將旋律片段哼給蘭尼聽,和弦自然湧現,〈自由的錢〉(Free Money)成為我倆第一次合寫的歌。那段歌詞「從海中撈取珍珠,兌現後為你買盡所需。」是寫給母親的。我們都渴望遙不可及之物,她夢想擁有一棟大房子,裡面有無盡的房間,坐落在懸崖上,俯瞰著神祕河流。

我們躲進時報廣場的排練室,按自己的步調緩慢推進,任萬物飛逝。許多歌都是在演出的場子裡逐漸成形,再回排練室精煉歌詞;靈感來襲時,我會中途停來寫新的詞句。〈雷東多海灘〉(Redondo Beach)原是一首在雀兒喜旅店大廳寫下的詩,我和蘭尼、理查將它發展為雷鬼曲風。

輕快的〈金柏莉〉(Kimberly)由伊凡.克拉爾(Ivan Kral,捷克裔音樂家,佩蒂.史密斯樂團成員,曾與伊吉.帕普、大衛.鮑伊合作。)作曲,我用歌詞替最小的妹妹祈福。她天資聰穎,嬌小玲瓏,深受母親疼愛,卻有複雜的天性,儘管我們試圖引導,她依然選擇崎嶇難行的路。「我像迷了路的聖女貞德,你是我奮鬥的理由。」這句詞,喚起我將她抱在懷裡的記憶。那時,湯瑪斯家田野的黑色老穀倉,正在烈焰中傾塌。

剛開始很難將詩句轉化為歌詞,我向湯姆求助,他的創作源源不絕,幾乎沒有止境。他分享一個方法:隨機翻開我的筆記本,剛好翻到夢的紀錄,在那則普羅米修斯式的夢裡,吉姆.莫里森(Jim Morrison,門戶樂團主唱,以神祕詩性和叛逆姿態成為六○年代的文化符號,是詩人搖滾歌手的典範, 同為「二十七歲俱樂部」成員。)被鎖鍊綑綁,沉睡在他的大理石雕像中。

夢裡能感受到他的生命脈動,我大喊:「掙脫吧! 掙脫吧吉姆,掙脫吧!」我彷彿也被困在虛空,不停哭喊,直到他的石繭裂開,在我眼前長出翅膀,飛向天空。我們混合筆記中零散的片段,創作出〈掙脫〉(Break It Up)的歌詞,湯姆順手譜下旋律。

當樂團準備錄音,我開始思索我們的使命。雖然音樂還很粗糙,能在文化的長河裡留下什麼?年輕時我曾浪漫地擁抱英雄主義,領悟到英雄也能出身寒微。如今是時候將那些年少夢想,注入一張別出心裁的專輯裡。

我是克萊夫.戴維斯(Clive Davis,美國音樂製作人與唱片主管,長期主導音樂潮流,二○○○年以非演出者身分進入搖滾名人堂。)新創立的阿利斯塔唱片旗下第三位簽約歌手,法律的事就交由沃托克事務所處理,我堅持對作品的呈現擁有完全的主控權。也有其他唱片公司開出更高價碼,但只有克萊夫理解我的立場,給予所需的創作自由。這在當時並不常見,尤其對一位擅長打造主流暢銷作品的唱片高層。這份協議確實引發過幾場激烈的辯論,克萊夫始終信守承諾。

曾替門戶樂團製作專輯的保羅.羅斯柴爾德,是沃托克事務所推薦的製作人。我們在沃托克的辦公室見面,過程並不愉快。我當時穿著一件灰色舊風衣和一雙垮派涼鞋,坐在沙發上。衣著講究的羅斯柴爾德一進來就站在我面前,大談他的成就,說是他把吉姆.莫里森捧成明星,相信也能讓我成名,前提是我得完全交出主導權。我想了幾秒,起身離開前說:「吉姆.莫里森是詩人,很可能是他成就了自己。」

最終我選了約翰.凱爾(John Cale,威爾斯音樂家和作曲家,與路.瑞德共組地下絲絨。受過嚴謹的古典樂訓練,作品融合前衛藝術的鋒芒,二○一○年曾於臺灣的簡單生活節演出。),一位從不自我誇耀,也不會對合作藝人發號施令的藝術家和作曲家。樂團成員都很敬重他的音樂傳承,也喜歡他個人專輯的聲響。可惜我們聘不起他的錄音工程師約翰.伍德,但凱爾同意從倫敦飛來紐約,接下專輯製作的大任。

勞動節隔日,我們抵達吉米.罕醉克斯親手打造的錄音室。我和蘭尼、理查、伊凡、傑伊(Jay Dee Daugherty,佩蒂.史密斯樂團鼓手,是近年巡演的固定班底。)走下電子淑女錄音室的階梯,穿過環繞走廊的宇宙壁畫,進到 A 棚,約翰.凱爾已在裡頭等候。那裡的夥計整晚忙著搬運架和設器材,午夜一到,我們開始錄製〈葛洛莉亞〉(Gloria),把范.莫里森的經典原曲和我在一九六八年寫下的詩〈誓言〉(Oath)融合起來。

當時幾乎每個剛出道的搖滾樂團都會翻唱〈葛洛莉亞〉,或許還沒有女歌手這麼做過。詮釋那首歌像一場入門儀式,也是某種回應──針對那些試圖將我推到牆角,強迫我自我定義的人。理查自信地彈出開場和弦,我低吟〈誓言〉裡的詩文:「耶穌為某些人的罪而死,但不是為我。」那是一記宣示:我對生命和藝術的選擇負責。

〈葛洛莉亞〉忠實呈現我們現場演出的編排。我對錄音技術所知甚少,只想保留現場的真實感。作為新手,有時我不可理喻,極力保護自己的作品,對任何改動、過度疊錄或加入弦樂的建議都充滿戒心。這導致一些緊張時刻,但約翰始終竭力滿足我們對真實性的追求,同時鼓勵大夥善用錄音室的潛力,開發更多可能性。

蘭尼稱〈鳥園〉(Birdland)是我們音樂旅程最炫目的篇章。最初它叫〈港灣之歌〉(The Harbor Song),隱喻鳥群在水下飛行,乘著理查流動的和弦開展。這首歌沒有固定的詞,成為專輯裡最純粹的即興作品。約翰欣賞它的音樂性,卻對臨場填詞的構想存疑。我堅持己見,他就要求我證明自己。我們錄到筋疲力竭,他不斷鞭策,要我挖得更深。

當時剛讀完彼得.萊許的《夢之書》(Book of Dreams),我重新建構書中兒子目睹父親葬禮的場景:男孩看見父親太空船的閃燈,懇求帶他一起走。那些語句超越我的疆界,表達出男孩的蛻變,產生磷光般的光芒。我們穿越一片濃情原野,被男孩絕望的哭嚎淹沒,蘭尼用他的 Fender Stratocaster 電吉他模仿黑鳥的尖嘯。約翰大受震撼,宣佈我們做到了。收工後他問起我的身世,我說是愛爾蘭與英格蘭混血。他說:「你不是愛爾蘭人,你是威爾斯人,可能是某位威爾斯傳教士的後代。」約翰就是威爾斯人,這話對我可是至高的讚美。

壓軸曲〈大地〉(Land)長達十分鐘,源於〈千舞之國〉,混搭簡潔與即興,是難度極高的綜合體。它多變的曲式保留了 CBGB 的微光和氣息,那是這首歌的誕生地──希利.克里斯托不曾缺席的身影、尿騷和啤酒混雜的氣味、莉茲.梅西爾飛揚的髮絲,還有湧向包厘街的迷醉面孔,都是我們既崇高又汙穢的鏡像。歌中人強尼明亮的皮膚煥發著野心,穿梭在時代的廢墟,從無盡長廊到克里斯.肯納的舞池社交場,再走入吉米.罕醉克斯的垂死幻象,一切都被搖滾的脈搏輕輕晃動。

我渴求現場演出的即時性,也想重現強尼被六翼天使合唱團玩弄的場面。我們擬出計畫,在約翰耐心的指導下,我構思幾段不同的人聲音軌,精心鋪排後,一起動手完成混音。合作時全神貫注的火花,成為我們在電子淑女錄音室 A 棚,寶貴的學習歷程。

錄製〈輓歌〉(Elegy)當天,是吉米.罕醉克斯逝世五週年紀念日,樂團向他致敬。理查專注地彈奏鋼琴,我卻在錄音間怯場,希望自己是更出色的歌手,約翰與團員鼓勵我繼續下去。那首歌的創作者是藍牡蠣教派(Blue Öyster Cult)的成員艾倫.拉尼爾,他加入了幾句空靈的吉他獨白。我原想邀查特.貝克演奏〈輓歌〉尾聲的音符,但預算請不起他。某種深度的寂靜中,他的號角聲縈繞著那片未竟之地。

安排專輯曲序,我試著營造出幽微的電影感,以翻唱的〈葛洛莉亞〉開場,主張我們創作的權利:這些歌將超越性別與社會的定義,無需對誰道歉,只要為作品的價值負責。歌詞內頁像一份詩意宣言,下筆時我想起遊走在兩性間的弟弟。

年輕時我曾哀嘆自己不是男孩,並非真想成為男性,而是渴望擁有他們的選擇權,同時忠於自我。那種自由,意味著童年可以穿法蘭絨襯衫和藍色運動鞋,不用打扮得一身紅,我也想按自己的意願穿搭。青春期,意味著不用化妝、擦指甲油、刮腿毛,被訓練成得體的職業女性。來到二十歲,則是反抗所有預設的女性行為模板。我抗拒的,就是這些。我想逃離的,也正是這一切。

親弟陶德的掙扎是另一回事。從姊姊衣櫃裡悄悄拿走的洋裝,是他見不得光的東西,藏在牛仔褲和漫畫書底下,與違禁香菸、棒球卡擠在一起。後來又多了女襯衫和縫線脫落的深藍裙子,本來還在我們待修補的衣堆裡,忽然就這樣消失不見。家人都沒察覺,他的男性氣質正在自我角力。那個嘴角叼菸,攤開報紙運動版的撞球好手,竟然被焦慮的浪潮淹沒,渴望披上瑞秋的衣裳,她是《銀翼殺手》(Blade Runner)裡戴克愛上的複製人,也是陶德的心靈歸屬。他無處可逃,因為瑞秋就活在體內。她的女性之心,在他的「ART/RAT」T 恤下跳動著。

我們在人文主義的環境中長大,爸媽鼓勵坦誠開放。我勸他搬來紐約,這裡有更多包容的族群,還能和樂團一起工作。他很快收拾行李,加入我們的小型技術團隊,一度顯得開朗許多。

專輯收尾階段,挑戰接踵而來。公司不滿我的形象呈現,美術部門甚至修飾了羅柏.梅普索普(Robert Mapplethorpe,美國攝影師,以黑白人像和花卉作品著稱,探索性、情慾與死亡。他和作者的故事可 見另一本回憶錄《只是孩子》。)拍攝的封面照,擅自撫平我的亂髮、移除臉上的瑕疵。

我斷然拒絕這些改造,與克萊夫對質後,羅柏的原始影像立刻被恢復。我全程緊盯每個環節,還重寫宣傳文案,讓它更貼近初始的精神:「三和弦與文字張力的融合。」這句話後來被引用的次數,和歌詞一樣頻繁。我並非不感激這次錄音機會,只是有太多事需要守護。詩人本該獨立,一旦融入樂團,就得臣服於團隊合作的魔力。

現在我有一票戰友,就像童年那支弟妹組成的軍隊。我們共同孕育出作品,儘管仍有缺陷,卻堅持開創新局。我明白這張專輯難以取悅主流,但它會觸及社會的邊緣群體──那正是我所屬的群體。我們不是為了名利出片,是為了已成名與未成名的藝術鼠輩、被社會拋棄和排擠的人、無家可歸者;這些音樂是獻給手握抗議標語的女孩、未來的新世代男孩、來自金星和火星的人。

我將專輯命名為《群馬》(Horses),源自〈大地〉的即興段落。馬群象徵奔湧的潮流,從四面八方席捲而來,預告著強尼的登場,還有青春的種種陷阱和可能。

十月十日那天,我們通宵完成〈雷東多海灘〉的混音,專輯大功告成。蘭尼和我走出錄音室,踏入晨光,不禁回想從聖馬可教堂登臺至今的漫漫長路。《群馬》將誕生於紐澤西皮特曼的哥倫比亞唱片壓製廠,正是一九六七年我求職失敗的地方。母親接到摯友從工廠來電,說即將親手壓製我的唱片。不巧當時石油短缺,導致黑膠供應不足,原定十月二十日在韓波生日發行的專輯必須延期。預料我會失望,克萊夫.戴維斯親自打電話過來。

「什麼時候會出呢?」我問。

「最快要到十一月十日。」

「那很好,」我說:「那天是韓波的忌日。」

「妳怎麼做到的?!」

「不是我,」我笑了:「是韓波的安排。」

*

初到紐約,我一心想成為藝術家,命運卻將我推向公眾生活的崖邊。就此而言,我視自己為一名勞動者,把奮鬥的過程當作一種特權。高牆無處不在,裂縫已被前人鑿出。我們只需使勁踢它,把牆推倒,在瓦礫堆上清出一塊空間,讓新一代的鼠輩降臨──我已聽見他們的腳步聲。

《群馬》象徵著自由,留存一個時代的單純。夥伴們收好器材,關上排練室的門,樂團啟程上路。「醒來!醒來!」喚醒世界的話語,交由這個世代的保羅.李維爾說出。我戴上新的墨鏡,袖口縫著天使的護身符。鬣狗露出了她濕漉漉的牙齒。

(本文及圖片摘錄自佩蒂.史密斯《天使之糧》,新經典文化提供)