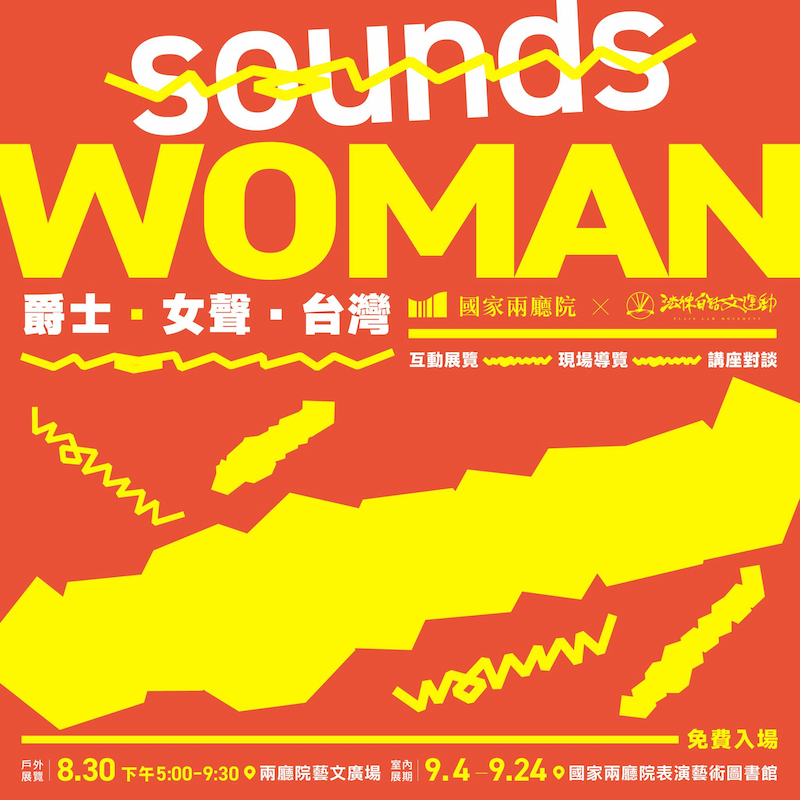

今年,兩廳院夏日爵士戶外派對與法律白話文運動合作推出「sounds WOMAN」特展。展覽以歷史上重要的女性爵士音樂人為引子,並延伸到台灣女性爵士音樂人對性別議題的關注,期望引導觀眾在聆聽爵士樂的同時,討論爵士樂中的女性,思考在更平等、多元的社會中,爵士樂還能綻放出什麼新的火花。

展覽 8 月底先在藝文廣場戶外展出,之後移至兩廳院表演藝術圖書館,展期至 9 月 24 日。循著戲劇院往地下室走去,展覽位於圖書館的一角,由紅黃兩色背板劃分出幾個區塊:美國二十世紀爵士樂發展簡史、台灣當代幾位標誌性的女性爵士樂人,以及在台灣持續耕耘性別議題的 NGO。旁邊還擺放女性主義典籍、台灣性別運動相關書籍,以及何穎怡所著的《女人在唱歌-部落與流行音樂裡的女性生命史》。

展覽的展板簡述了妮娜.西蒙、比莉.哈樂黛等幾位著名的女性爵士樂人生平和他們身處的時代背景,也補上1920 年代的飛來波女孩 —— 當時在舞廳跳舞、留著俐落短髮、聆聽爵士樂的一群次文化擁抱者,當時代的大敘事聚焦在戰爭、死亡與權力重新分配的同時,女性正在掌握走出家門、獲得投票權等更直接攸關他們生活的改變。

而展期中也規劃有專人由不同的視角切入協助導覽,9 月 5 日由婦權會(財團法人婦女權益促進發展基金會)顏詩怡組長主持。她開頭先肯定台灣在亞洲名列前茅的性別平等成就,但也提醒這一切並非理所當然,而是長年由無數性別運動參與者努力推動而成,也強調女性主義的挑戰對象並不是男性,而是盤根錯節的社會結構與刻板印象。

回顧歷史,大家比較熟悉的婦女運動是八〇末九〇初、社會力狂飆之時開始的,但若要話說從頭,台灣近代第一個婦女團體應該是 1925 年成立的「彰化婦女共勵會」,以「改善陋習及振興文化」為宗旨,但一年後即遭打壓解散。到了 1980 年代末,社會能量爆發,婦女運動大規模展開,顏組長特別標記了幾個重要的時間點,如 1987 年國父紀念館事件:當時許多企業都要求女性員工簽署單身條款,且婚後必須離職,國父紀念館甚至讓女性員工被迫簽署「單身禁孕」和「年滿 30 歲必須離職」的不平等契約。於是 57 名被迫離職的女性員工集體抗爭,爭取權益。當時法律上除了中華民國憲法第七條規定「中華民國人民不分男女,在法律上一律平等。」之外,再無其他條文可用,於是以婦女新知為首,開始研擬相關法律,最後終於 2002 年實行兩性工作平等法,2008 年更名性別工作平等法,2023 再更名為性別平等工作法。

1993 年,「Women Make Waves 台灣國際女性影展」開辦,係因當時影展裡女性導演與女性題材太過稀少,而後於 2000 年成立台灣女性影像學會,旨在提供女性導演另類視角的影片映演,並建構國際交流的平台。近年女性影展也大量選映女性音樂人的傳記電影,或是女性音樂產業工作者在歷史中不被看見的故事。2020 年影展播放暴女傳奇莉蒂雅蘭奇的紀錄片《莉蒂雅蘭奇:戰爭永不停歇》會看到她的身影在舞台上以音樂為武裝,不斷呼喊「戰爭從未結束,拿起槍吧」。而 2022 年更是邀請鍾適芳老師擔任客座選片人,以在邊緣聽見世界為題,集結各種女性發聲和被噤聲的故事,從討論女性電子樂先驅的《調頻姐姐們 Sisters with Transistors》到龐克詩人 Patti Smith 紀錄片,都展示了女性如何透過音樂來對抗守舊、掙脫桎梏。

1996 年底民進黨婦女部主任彭婉如不幸遭遇命案,震驚社會。彭生前積極推動性別平權,她的逝世也成為推動改革的重要轉捩點。同年立法院通過《性侵害犯罪防治法》,教育部成立「兩性平等教育委員會」,並將 11 月 30 日定為台灣女權日。音樂人陳珊妮當年因與彭同住一間飯店而有感,創作〈天冷怕黑〉。2020年「趁記憶消失之前」演唱會,她就著一把木吉他唱起這首歌,聲音如寒風凜凜刮耳生痛。背後投影彭婉如的生平,以及法規制度一路走來的變化:「婦女可以夜行、同志可以日行、2012 年女性可以選總統、2016 年女性可以當選總統。」

回到爵士樂,自二十世紀初以來,爵士樂本身的發展與「自由」緊密相關,但在性別面向上卻未必如此。歐美相對太遠,以鄰近的日本為例,戰後受美國影響下,爵士樂迅速崛起,然而開創 1960 年代日本爵士盛景的幾乎清一色都是男性,女性大多只能以觀眾或應援者的角色存在。近年不少日本自由爵士(free jazz)的巨擘受邀來台演出,細想,在開創性的爵士樂中打破框架,理應不受任何限制的自由爵士,其陽剛爆裂的特質,追求更快、更猛、更躁,或許也陷入了另外一種「比大小」的結構而不自覺,多少也反映了日本長期的性別不平等。

如今爵士樂不再是年輕人的音樂,爵士唱片主要購買群體,也多是中年以上的男性。然而,爵士樂若要更自由,除了音樂上的突破之外,也應當有對性別意識與平等的追求。這正是「sounds WOMAN」展覽想要開啟的討論—— 性別未必與音色和能力有關,當我們在爵士樂裡聽見女性,不只是聽見聲音,也是在追尋更平等、多元的社會想像。