薄荷葉釋出第 4 張專輯《¬ NOTtoBE》首支單曲〈深灰〉概念性 MV。這支長達 11 分鐘的作品,融合了實景拍攝與百餘幅 AI 生成畫面,從 19 世紀工業革命,到未來世界的環境浩劫,嘗試勾勒一條人類文明與污染發展的影像軌跡。

主唱林倩回憶,〈深灰〉寫於 2018 年,創作起點是她對日常空污的切身感受,「我家離辦公室步行只要 5 分鐘,但那 5 分鐘的空氣差異,是清晰可辨的。起初以為是薄霧、或是陰天,後來才發現,在這座少雨的城市,能見度降低的根本原因是 PM2.5。」

〈深灰〉歌詞簡潔而直接,重複使用「今天的空氣是有點深色的灰」、「不能呼吸」、「看不見前方」等句式,以白話文強化空污的壓迫感。不同於薄荷葉過往偏重詩意象徵的創作方式,〈深灰〉刻意捨棄修辭美化,留下直白句構,作為抗議的形式,林倩說:「薄荷葉在 2003 年發行過一首單曲〈沒雨季〉,敘述全球暖化危機,那時很重視詞句的優雅;但現在我認為,有些議題是不能再隱喻的,必須直說,才有力道。」

MV 製作也承襲這樣的直觀風格。除 BASS 與鼓手畫面由視覺素材導演孫唯紘(PITT)掌鏡完成外,林倩也親自前往高雄林園工業區進行實地拍攝。「2019 年,我讀了《報導者》記者房慧真關於大林蒲、林園、大社等地的空污調查報導,那些畫面與文字一直留在我的腦海裡。直到深灰 MV 腳本慢慢成形,想要一探究竟的迫切,讓我鼓起勇氣寫信給攝影記者余志偉,詢問拍攝場景。」

2025 年初,林倩與中山大學社會學系助理教授戴昀同行,深入林園工業區。「我們開車從高鐵站出發,探訪了報導中提及的中芸漁港、汕尾國小、汕尾漁港、沿海村落、雙園大橋。那種貼身的現場感——在攝影機拍下賽博龐克工業風的同時,你卻無法忽視那股持續擴散的焦慮感。」

MV 中出現的中芸漁港與雙園大橋,正是林倩親訪後所選定的主場景。「中芸漁港有種詭異的美感。水面平靜,小船搖晃,遠方卻是冒煙的煙囪。這些拍起來漂亮的畫面,在我眼裡,其實是一種諷刺。」

對於長達 11 分鐘的樂曲與龐雜的敘事需求,實景拍攝遠遠不夠。正值 AI 影像生成工具崛起之時,林倩在 AI 創作者引薦下,投入 Sora 等 AI 平台創作。

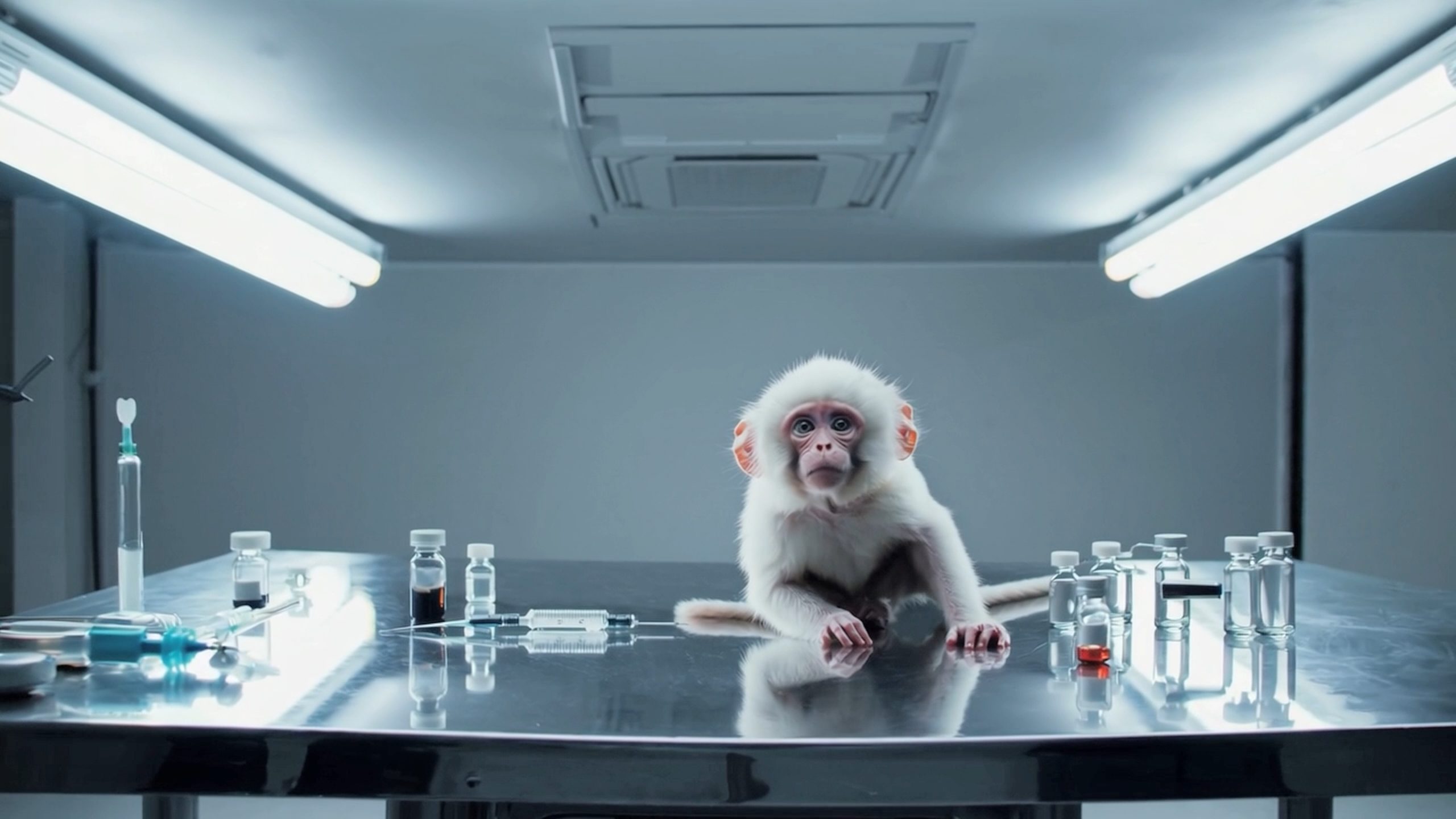

「我用網路圖庫下載的實景畫面剪成影像腳本,再依照腳本寫 Prompt,嘗試重建這些影像。但生成過程困難重重,飛機、軍事、醫學實驗經常被系統拒絕。我推測這與 AI 平台的安全限制有關。」林倩提到,為了完成 MV,她在一個月內撰寫逾 600 條 Prompt,生成超過 1,000 幅影像,最終精挑細選出百餘幅畫面剪入正片。

在敘事上,〈深灰〉概念性 MV 以 AI 生成影像鋪展出一段「人類污染史」——從工業革命、消費主義、軍武實驗、科技災難,到帶有末世預言的風景,畫面混合了黑白電影、蒙太奇、超現實與科幻主義。

MV 中的視覺並不完美,有些畫面僅為 480p 低畫質,或出現 AI 常見的細節異化。但林倩認為:「AI 對於超現實的畫面處理得很美,美到讓人不寒而慄,對比戰爭場景的爆炸與廢墟,那些屬於夢境的美感反而變成一種警告。」

「使用 AI 生成的目的,不在於追求技術極致。我關心的是,這部作品是否具備創作者的意志。它能不能補足歌詞的言外之意?能不能轉化為一種新的批判語彙?」她也進一步反思,「這一次薄荷葉選擇黑膠作為實體發行,我知道它並不環保;當我使用 AI 生成工具,我知道這是在消耗能源並造成過量的碳足跡。我不是在高舉某種道德旗幟,而是想讓這些矛盾進入作品本身。」

《¬ NOTtoBE》整張專輯圍繞「拒絕」、「否定」、「存在」三大命題展開。〈深灰〉作為其中一章,不僅記錄了生活裡無法迴避的空污現實,也象徵著在後真相、後人文時代裡,創作者如何重新思考藝術與社會責任的關係。

「我們無法為每個問題找到答案,但我們選擇把問題丟出來。MV 會播完,歌會唱完,但關於環境污染的困局,關於AI的倫理,關於存在的荒謬感,這些都不會停止。」如果一首歌能向調查報導致敬,讓人看見生活裡的異常;如果一支 MV 能透過現場踏查,讓人感受到遠方的異味──那麼藝術或許就不是逃避,而是延伸。〈深灰〉試圖成為這樣的延伸,在空污與影像的邊界中,留下繼續追問的聲音。