魏如萱本來想把《珍珠刑》取作「你可以回去,但是那裡已經沒有人了」。

回去哪裡?那裡本來又有誰呢?

是過世的親友、逝去的感情,或者在一張張專輯形變與公關危機中岔路而去的歌迷?

她不隨八卦起舞,倒試著用一張專輯告訴你怎麼以音樂面對難言的悲歡。攤開專訪逐字稿統計,「痛」出現 15 次,「喜歡」出現 25 次。前者是每首歌的主題,後者呢,則是每首歌為什麼會長成這樣的原因。

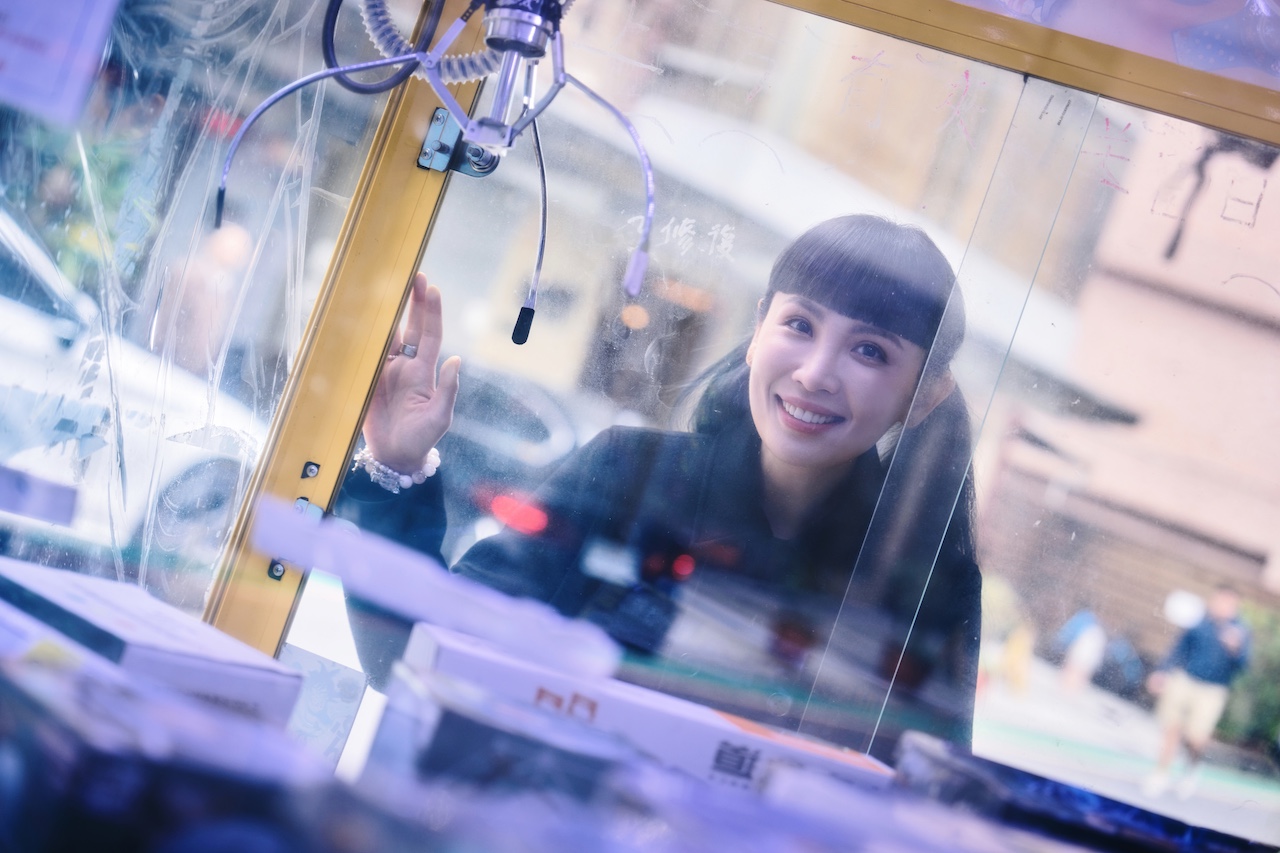

時間是二月底,地點在好多音樂會議室。魏如萱身穿整套黑色,腕上套著一串珍珠手鍊,巴洛克式的,用以自擬,變形珍珠不是別人的第一選擇,卻是藝術家最鍾愛的風格。

「有些珍珠很圓,但我就是那個不圓的巴洛克珍珠。李焯雄很厲害,他寫『第一眼你未必選我』。我從一出道以來的定位就是很難定位。很早就出道,那時候的審美跟我的音樂風格,每一段時期都不一樣,主流市場也一直慢慢在改變。」她說。

做音樂一路以來始終矛盾,《藏著並不等於遺忘》唱腔少了怪奇、多了抒情,結果得獎;直覺而生的《HAVE A NICE DAY》標題開心祝福,卻遇到疫情反撲。那一年也是她負面新聞最多的一年,彷彿說什麼都錯,影響到這張的創作心情便是,「我不管你們了,你們喜歡什麼我不知道,但我知道我喜歡什麼。」

想做喜歡的歌,過程卻得刨挖痛苦。這三年,她唱音樂節、錄音樂綜藝節目、參與更多合唱,表演能力與創作力依然維持高水準,其實另一面的生活已經過爛了。

「我的創作都在生活裡面,所以我應該是在感受生活。但我不是把這段日子過好,而是過爛了。你要爛了才寫得出東西,你太好可能寫不出東西,所以你就是在體驗那個生活。」她雙手一攤,彷彿已夠坦白:「所以才會有《珍珠刑》啊。因為滿痛苦的,遇到很多事情,那種痛苦很病態,我覺得好可怕但沒辦法,我只能把那些痛拿出來寫。」

做音樂是一次次地講

初聽《珍珠刑》的感受是「震撼」,有《不允許哭泣的場合》的氣派與細膩;隨之而來的心得卻是「狡猾」,當我發覺那些與主題聲東擊西的音樂設計與企宣方向。

開場〈怪奇的珍珠〉接〈跩〉乍聽膽大囂俳,其實已經邊唱邊喊痛。華麗的編曲、唱腔,在資訊密集的詞曲上花式盤旋,長出〈劣根〉、祭出〈惡口〉,業力積攢到第五首〈例如離開〉,唱失言也唱坦白,唱離開還有不(被)愛後的自疑:「我是不是再也沒有/資格侃侃而談」。

但閉嘴很難,她做音樂的方法就是一次又一次的侃侃而談。在電台當 DJ 多年,她可以連珠炮填滿沉默,把同一種感受、同一個故事,換個共鳴表情講,每次聽都不一樣。痛,痛很久,痛成一個漩渦,痛到沒辦法享受生活,痛到沒辦法想吃什麼就吃什麼,在爛掉的情緒裡隨波逐流。

痛到失控,執著繞圈圈,卡住所有夥伴陪著她煩。煩可以跟誰說,建騏嗎?「他應該知道我發生什麼事,我也會跟他講,但他也不能怎麼樣,就是聽我在說什麼。他也沒有叫我寫歌,沒有!」

專輯製作會議於是變成一次又一次的生活相談室,差別是過去建騏聽完只能寫曲,這次卻多了葛大為幫忙消化、統籌成字。

《珍珠刑》雖將葛大為列為專輯 A&R,但她並不只把他當成 A&R,而是一位交心的朋友,無論開心或痛苦,都會陪在她身邊:「我發生什麼事情他都知道,所以他在寫的歌時候是很貼近我的想法去寫的。」

平時,葛大為會私訊她正在看的展覽照片,而她則會分享生活與感情難題。這些日常的發散討論,最後收攏成一首首歌:「他們都是讓我自己講,沒有設定一條路讓我去走。過程不是說,我們來講專輯要怎麼樣,他只跟我說,不要無聊。我說,我知道。」

《珍珠刑》確實不無聊,標題首先向三島由紀夫與日本攝影家細江英公合作的《薔薇刑》取經。她發現,自己的作品常跟攝影有關,唱過〈暗室之後〉、〈森山大道〉,甚至也想過寫一首〈薔薇刑〉。

專輯做到要命名時,薔薇沒了,珍珠上陣,那也是她喜歡的:「我一直都很喜歡珍珠啊、蝴蝶結啊、蕾絲啊,這些東西。我就在想珍珠是怎麼來的,查了一下覺得好有趣,原來珍珠是因為有髒東西,(貝類)才分泌出保護自己的東西。創作也是啊,我那麼痛苦,一直用寫歌來療癒我自己。」

我喜歡,我不喜歡。

《珍珠刑》是魏如萱近年參與最深、主動做最多決定的一張專輯。

在電台當 DJ,聽遍各式流行音樂、獨立音樂,她知道自己喜歡的風格小眾,可走在灰色的路上二十年,已經把路越走越寬了。有自信,所以〈劣根〉不避諱被說編曲像東京事變、椎名林檎。

她敢表達「喜歡」,也敢表達「不喜歡」。不喜歡〈怪奇的珍珠〉、〈好像好像〉編曲直到錄音最後一刻才來。不喜歡〈例如離開〉第一次配唱的版本。

〈例如離開〉很早就收到葛大的詞了,她先寫成快歌,一度改成呢喃,最後沖著一句「反正離開嘛,本來就需要一點速度」又改回初版。

但她對自己的節奏感沒把握,編曲人黃少雍於是找了 Brandy(布蘭地)幫忙配唱。「配唱的時候我喝醉,喝了一大瓶白酒,因為 Brandy 覺得我在錄音室的樣子跟在演唱會的樣子不太一樣,覺得我是不是可以更用力地唱。」

她照做了,放鬆且放膽,配唱結束後卻對黃少雍直言:「我不喜歡。後來 vocal 剪完了,我不敢聽,我覺得好難聽。」

怕被誤會態度問題,她慎重解釋:「不是 Brandy 不好,是我唱出來的聲音、放的樣子,我不喜歡。如果今天變成 live 的樣子,合理,但我今天在錄音室那麼放出來,我的小細節不見了,呼吸不對,那就不對呀。所以我不要。」

選擇重錄,這次自己來,但也沒有完全捨棄掉 Brandy 配唱的版本:「我就把喝醉的樣子,原本比較放不開的樣子再綜合。因為已經唱到第三次了。」

以前的她可不敢講這麼明白,如今敢講是因為,「我知道(製作)在幹嘛了」。

「以前不曉得都只能交給建騏。以前是許願,等待他們實現,實現的時候東西已經完成,就是『喔,好的』。跟我想的有出入但沒有問題,我還是可以唱,但現在我會說,這個我要,這個我不要。我盡量想要讓那個願望,接近百分之八、九十都是我要的樣子。」

我死過一次了

自己配唱,自己剪 vocal,製作上的斷奶始自「陳建騏開始忙之後」。她甚至會在製作別人的歌時,學怎麼跟不同歌手溝通,學會了反而對自己更嚴格了。

做到第八張專輯,仍開發出新唱腔。生完孩子之後 key 變低,從〈恐慌症〉開始鍛鍊低頻表現,到這張,她一方面找〈惡口〉找吳獻配唱,學年輕人怎麼 mumble rap,另一方面也開發別人,找到「最怕進錄音室的朋友」楊祐寧來唱〈跩〉。

合唱曲還有〈海月〉,與竇靖童,她發第一張來電台宣傳就認識了。這首早於去年《空中飛人》裡的〈可憐的東西〉完成,剛拿到 demo 時魏如萱就想:「這麼迷幻的歌,很像她的創作,我們要怎麼辦?我們應該撐得起來這麼奇怪的東西!」

〈海月〉主題始於某次旅行,她站在一座島上看見奄奄一息的灰色水母;後來寫詞,偶然發現「海月(Kurage)」是水母的日文漢字,靈感勃發。

「那時候是白天,看著那個水母,又是海上的月亮,我覺得好好玩喔,我就來寫了。放在第五首很好,因為這首歌後面有一句法文,就是『不管現在發生什麼,最好的還尚未到來』。我後來才知道原來水母一定要死掉,它沉到海裡去了,死過之後才會重生,蛤,我以為生命一次就沒了,但是牠可以重生耶。」

看海月的故事,投射的當然是自己:「那我應該也是等於死過一次了,對於我自己來說。我死掉過了,我要告訴自己不管現在發生什麼,以後我是水母,我要重生,我等待那個重生。」

重生從〈紙黏土〉開始,她最後留給葛大為填詞的歌:「我說葛大這首給你寫好不好?我其他歌詞都好重唷,但我本人對愛情還是有一點期待,想要有點希望的感覺。」

重生走到〈好像好像〉,願意再多解答英文曲名 49959 的意義:「它是一個編號。49959 跟 49960,一個是他,一個是我,所以這首歌是寫給 49959 的那個人。一個現在沒有聯絡的朋友。嗯。」

你還是你嗎?

魏如萱曾形容,第三張專輯《不允許哭泣的場合》是很漂亮的標本,栩栩如生但其實本體已經死亡了。直到《珍珠刑》再經歷一次,死的層次卻更複雜。

〈海月〉是死亡後重生,〈好像好像〉是「他還活著,但我就當他死了一樣去想念」,〈你還是你嗎〉則寄宿更多靈魂:「這首歌在講『思念』這件事情。我為什麼會放在〈好像好像〉的後面,跟想念我父親有關係。它真的很像〈彼個所在〉的延續,我想的一樣是我爸、盧凱彤、我的貓、我爺爺⋯⋯」

創作〈你還是你嗎〉時遇到寫歌瓶頸,沒人逼她,是她希望專輯還可以多一首商演能唱的新歌:「如果又再唱回以前的歌,不行,我要有新的子彈,所以我說我來寫。」

沒有曲,只有破碎的歌詞,她在錄音室裡唸給陳建騏聽,戰戰兢兢地念,念到有點鼻酸,沒想到建騏非常喜歡,經紀人甚至立 flag「這首歌要打」,給了她信心。

〈你還是你嗎〉一句「44 次的日落」引用自《小王子》,「人在難過的時候就會愛上日落」。尾聲「今天是我的生日/你還記得嗎」解讀有二:放在親情,是爸爸在世時會跟她說生日快樂;放在愛情,卻是「你記得他的生日,對方卻不會想起來你的」。

原來,原來〈你還是你嗎〉仍有那麼一個「他」在:「我後來還有再見到他,心裡都會覺得:那你還是你嗎?我心裡都有一些疑問。只是他被當主題的話,我知道大家會亂想,所以就先把我爸放前面,哈哈哈哈。」

一字一句代表誰,她自己最清楚。〈你還是你嗎〉錄到一半掉淚,撐不下去對著錄音師說:「對不起我哭了,等我一下。」

然而錄音可以暫停,音樂發行後面對外界詮釋只能面對。她說歌迷會在限動 tag 她,分析歌詞和時事連結,「應該是這樣吧,就圈起來,這句是講什麼什麼什麼,那句是講什麼什麼什麼。」

被講中了,生活太簡單了,她說歌迷都懂,自己也假不了:「我就是裝不起來,如果會裝我就裝,但我的裝也裝太爛了,我如果在台上的裝會被發現,不如就真一點。用我的真心唱給你聽,我都講真的話給你聽。」

魏如萱,你喜歡嗎?

專輯做完以後,她獨自一個人從頭到尾聽了一遍,「我知道發專輯之後就會有一堆聲音出來,我就想,哇,那我先聽,我自己一個人從頭好好欣賞到尾,什麼事都不要做。聽完以後我就問我自己,魏如萱,你喜歡嗎?」

喜歡,真的喜歡,她服下這個答案當作鎮定劑:「那就好了,明天專輯發行之後別人說什麼,你都不要聽,都不能聽進去唷,就這樣!」

「鎮定劑」還是失效了,她天天失眠、天天海巡「魏如萱、珍珠刑」。六個字調出的一切,說不能聽進去,卻還是背起來。

「有人說,《藏著並不等於遺忘》、《HAVE A NICE DAY》,真的有那種當媽媽的感覺耶,就唱一些那種歌,只是這張專輯多了一些重的東西。」她一人分飾多角,開始自問自答:「為什麼會有這麼多重的音樂?其實是因為我兒子!他會說媽媽,你為什麼都沒有這種 beats 的歌啊?他講 beats!我放〈恐慌症〉、比較重的給他聽,他就說不一樣。」

兒子對《珍珠刑》的意見早於任何聽眾,做這張,她便決定要推到最重:「果然我兒子就真的比較喜歡〈怪奇的珍珠〉、〈惡口〉、〈劣根〉這種。等到我放到後面的時候,『媽媽,我不是跟你說了嗎?你放這種 beautiful 的我會睡著。』哈哈哈。」

專輯至少是 beautiful 的,美美的收尾了。如今回想這段製作期,「我每天都希望自己快點好起來,好好笑。我應該會好吧?然後發現我還沒。然後又問我好了嗎?誒,我還沒。很像神經病,很病態。那麼痛苦還要去享受,寫完歌還開心明明那麼痛苦,但覺得 ok,我就把它記錄下來囉,我覺得自己很棒喔。」

畢竟沒有痛過,怎麼唱出能安慰別人的情感?

15 次痛、25 次喜歡,嚐盡難過的歌手召喚 44 次日落後說:「謝謝這些痛。」

攝影/蘇郁涵 @yuhansutw