採訪、撰文/田育志

跟許多人接觸鋼琴的契機相似,林弘韜從小學琴,是被家長逼的,個性直接的他甚至毫不掩飾地說:「我是很恨的!是非常恨的!」而這股強烈的怨恨情緒,是到了就讀臺南一中才有所轉變。高中三年對他來說,絕對是場「覺醒」的時光。

高中時期的覺醒,自己是一個要做藝術的人

說起兒時經驗,林弘韜清楚知道,學鋼琴是來自父母的要求,他雖然順從,心裡卻不是那麼願意,一直到上高中,林弘韜才終於開始正視自己內心的聲音。

「臺南一中的學生是經過篩選的,很多人不用花太多時間跟精力,就可以把數理考得很好。」在當時的教育體制下,若要談論學科與考試,林弘韜自認沒有太多發揮之處,反倒是自己在音樂、美術這些科目上的優勢變得明顯;再加上高中同學介紹,讓他有機會接觸如冰島歌手碧玉的音樂,打開他對世界的認識,「這是以前唸音樂班時沒有過的體會,對我來說是種覺醒。」

所以他開始在上課期間,翻牆出去找鋼琴老師上課,也願意繼續參加比賽,不是為了得獎,是要給自己練琴的動力。

即使如此,大學聯考的結果,對林弘韜來說依舊是預料之外,「當時100個志願都是填給家裡看的,臺藝大電影系應該是倒數第三還第四個志願。」原本以為這些科系都不會上,但或許是冥冥中的安排,他錄取臺藝大電影系,以往就喜歡看電影的他,在這裡找到自己的位置——替電影做音樂。

音樂是多變的情緒,在創作上也想不斷嘗試新的可能

臺藝大畢業之後,林弘韜負笈美國,在南加州大學音樂學院取得音樂藝術博士學位,主修鋼琴、副修電影音樂,他也從學生時期開始,就不斷有音樂會演出,並參與許多影視原創音樂的製作。

但若要界定創作範疇,林弘韜並不把自己放在以古典和流行作為兩端的光譜上,「我會說,我做的是『情緒』。」他用詞直接,認為有許多影視音樂產製都在套公式做音樂,但這些都會被 AI 取代掉,「所以我做的是情緒。」在林弘韜的理解裡,任何東西都可以有情緒,施工的聲音是一種情緒,一個人魂不守舍、看似沒有情緒,那也是一種情緒。

既然音樂創作是種情緒的傳遞,而情緒又是如此多變且多元的,林弘韜愈來愈清楚,他一直想嘗試沒有做過的類型,例如這一年多來,他和來自義大利的數位藝術家 Luca Bonaccorsi 的電子音樂、影像創作,有過數次合作,兩人也組成團體「Stream」,甫成立就以作品《Trio》獲得 2024 臺南新藝獎的肯定。

「假如貝多芬活到今天,他也一定是最願意接受挑戰的作曲家。」林弘韜是這麼相信的,因為貝多芬的創作同樣忠於情緒,也才因此成為浪漫派的先驅。

沒有吃到冰淇淋也沒關係,重點是路途中的風景

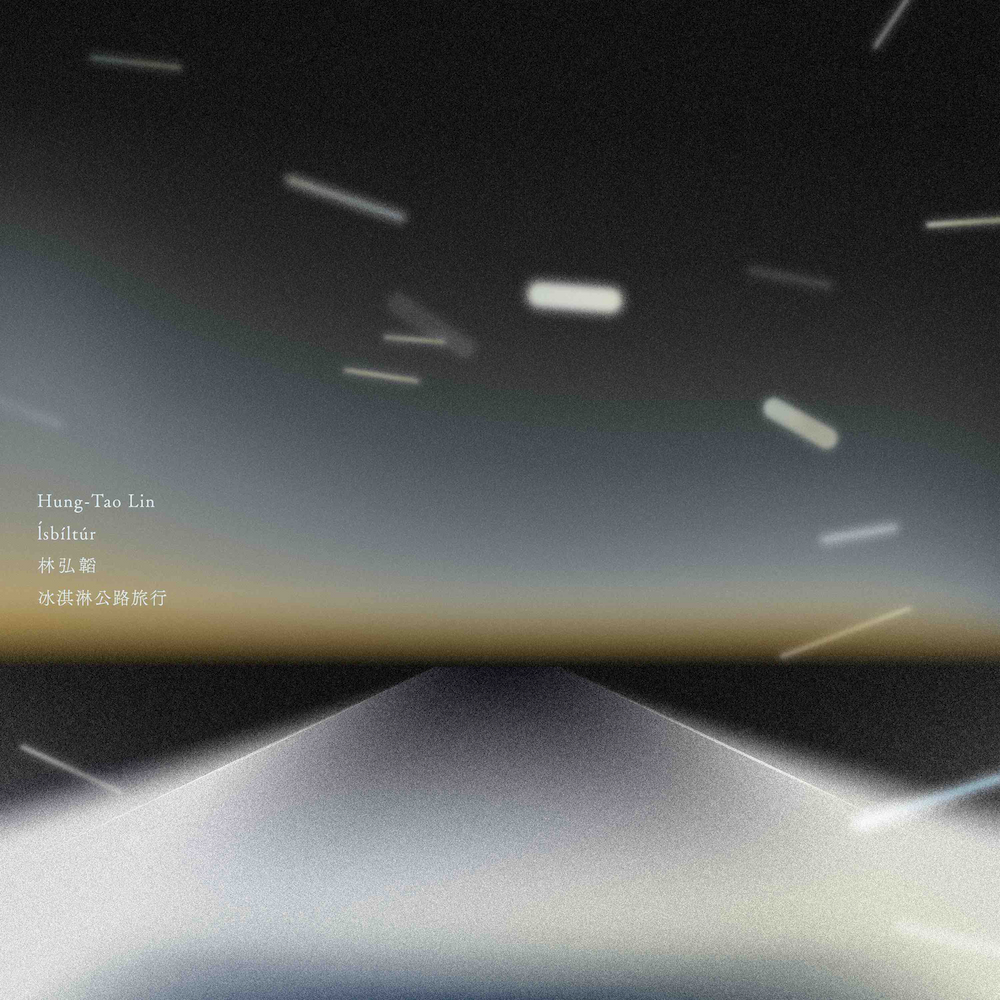

那在這麼多年的嘗試當中,到目前為止玩得最過癮的一次是什麼?林弘韜不假思索地回答:「首張個人專輯!從錄音師、混音師、樂手、裝幀設計到發行,都是我找的,我做得很開心。」他口中的這張專輯,是在 2023 年發行的《冰淇淋公路旅行Ísbíltúr》。

專輯名稱裡的「Ísbíltúr」一詞是冰島語,意思是,在目的地是冰淇淋店的公路旅行中,最後有沒有吃到冰淇淋並不重要,路途中的風景與遭遇才是關鍵,「當時知道這個詞彙就覺得很適合當專輯名稱,就像專輯裡的曲子,都是我依照當下情緒的即興彈奏,創作從來就不是什麼命題作文。」林弘韜說,直到最後一刻,他都還不確定這張專輯到底會長成什麼樣子,但沒有關係,重點在過程,而非結果。

而《冰淇淋公路旅行 Ísbíltúr》發行後,他總是這樣跟人做介紹:「它是張需要你靜下來,花一段時間聽的專輯。」說來也有趣,認識林弘韜的人都知道他講話語速快、用詞犀利又激動,但他的創作恰好相反,與其說是安靜,他認為用「情緒細膩」來形容更為適切。

「可能我的個性跟音樂有達到平衡吧,我也知道我的作品讓很多人得到情緒的平靜和釋放,所以我幾乎每一場演出,都有人聽到哭。」能透過作品影響他人的情緒,林弘韜深刻體會到,這就是音樂的力量。

可能是演奏音符最少的一個半場,所以一定要很有自信

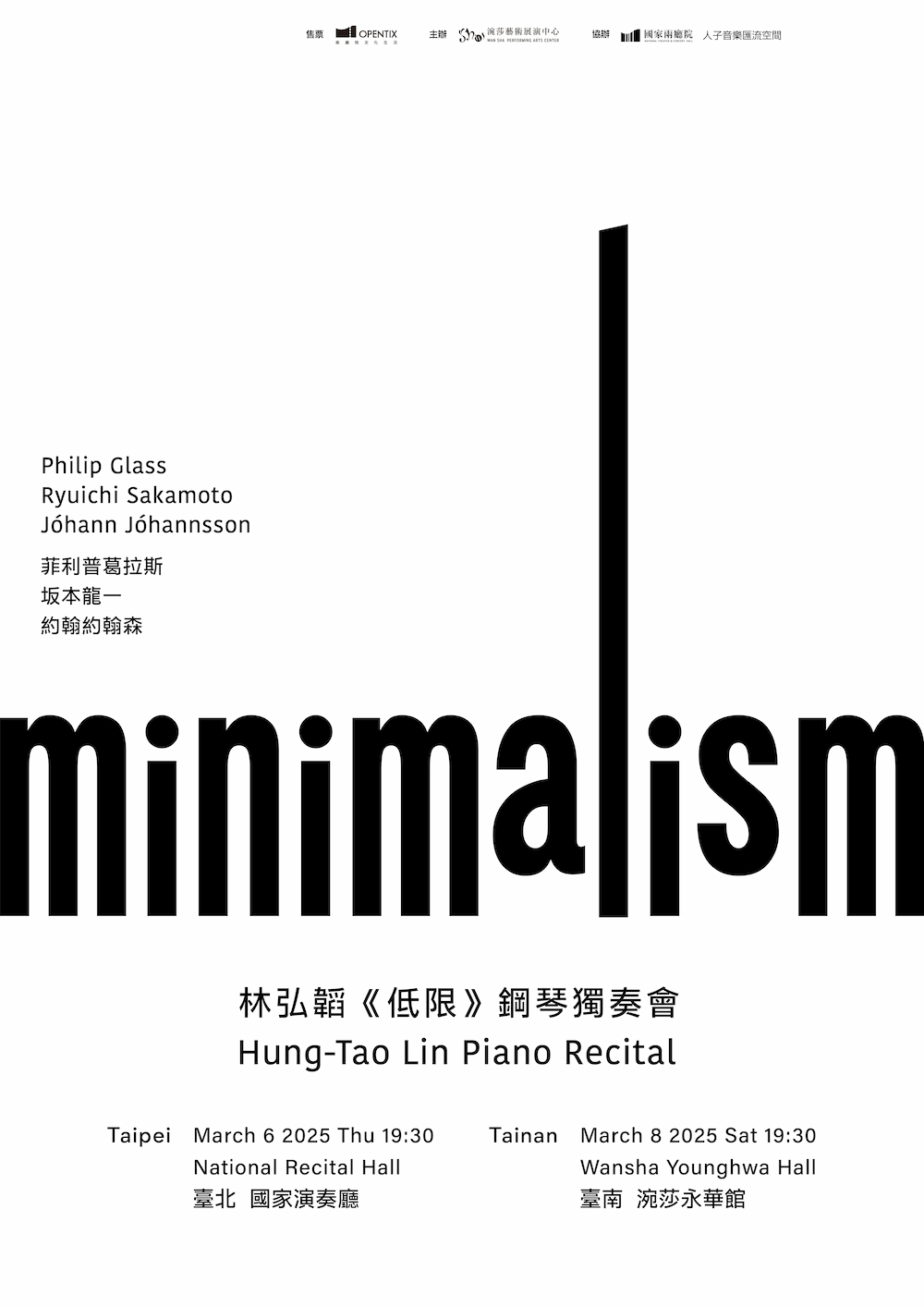

2025年,林弘韜展開新一輪的演出,他以《低限》為名,集結約翰・約翰森、坂本龍一與菲利普.格拉斯三位極簡主義作曲家的作品,在臺北與臺南各準備一場鋼琴獨奏會。

「我的專輯本來就是極簡主義,一直以來我都很想表演這套曲目。」在《低限》的上半場,他演奏的是約翰・約翰森與坂本龍一的作品,他甚至覺得,這有可能是兩廳院有史以來,音最少的一個半場(註:《低限》臺北場地點在國家兩廳院演奏廳)。

其實在安排曲目時,他也曾考慮在上半場加入另一位極簡主義作曲家的曲子,但年初他飛往東京參觀坂本龍一的展覽《觀音・聽時(音を視る 時を聴く)》,並購入坂本龍一最後一場鋼琴獨奏專輯《OPUS》,意外發現曲目裡收錄了〈For Jóhann〉這首曲子,這是坂本龍一為紀念約翰・約翰森突然於 2018 年去世的創作,讓他決定維持原先上半場的曲目安排。

「在去東京之前,我就已經先把約翰・約翰森跟坂本龍一的曲目安排在同個半場,或許這也是種『情緒』吧,我不是硬用命題去叩合這兩位作曲家,但他們的作品終究會碰到彼此。」林弘韜這麼說道。

至於下半場的曲目,林弘韜從菲利普.格拉斯的 20 首練習曲中挑出 8 首,以連續 40 分鐘不間斷地彈奏呈現。呼應菲利普・格拉斯對藏傳佛教的信仰,林弘韜覺得這次的演奏,也像是「機器」、「人」與「神」三位一體的輪迴,「首先我是人,難免會失誤,可是彈奏音符時的反覆性和快速,卻像是機器會做出來的事,然後有個由上而下的神之視角,讓看似矛盾的人跟機器能存在演奏當下。」這段話聽起來有些艱澀縹緲,但無論如何,《低限》絕對是林弘韜至今排過最獨特的一套的曲目。

而之所以是這個時間點演奏,林弘韜心裡的念頭是——「時候到了。」無論是從古典的技巧訓練、影視音樂的創作,再到自我認同,比起過去對音樂的茫然,他現在更了解自己想要做的是什麼。

所以他在《低限》的節目介紹寫著:「(這)是場性格極簡但情緒隱晦而飽滿的音樂體驗。」準備這場獨奏會,總是會讓他想起王榮裕在《流浪者之歌》飾演的僧人,「他全程雙手合十、閉幕佇立,任由稻米從他頭領上落下,這要非常有自信才能完成的演出。」林弘韜告訴自己,必須非常有自信,才能給出最真誠的情緒。

至於《低限》會帶給聽眾什麼感受,林弘韜不改直率個性地笑說:「就是看有多少人睡著,我想這次聽到睡著跟聽到哭的比例,可能都會很高!」看來,這場獨奏會不只是林弘韜的自我挑戰,對聽眾來說,也是場挑戰。