回顧 2024 年 4 月,Chappell Roan 身穿一襲粉色蝴蝶裝登上 Coachella 音樂節,與觀眾齊聲高唱:「Well, what we really need is a femininomenon!(我們真正需要的是一個女性現象!)」她將「女性主義」(feminine)結合「現象」(phenomenon),自創「Femininomenon」一詞,台下歡呼如雷。Chappell Roan 儼然已成為現今主流音樂圈快速竄起的新星,將這股聚焦女性情感的音樂風潮推向國際舞台。

5 月,身邊女性朋友為 Billie Eilish 在〈LUNCH〉中的形象為之瘋狂時,英國廣播公司(BBC)推出英國首部女同志約會實境節目《I Kissed a Girl》。回憶起炎炎夏日,Clairo 睽違三年推出專輯《Charm》,樂風橫跨靈魂、爵士及迷幻民謠。時間轉至 10 月,Reels 的背景音樂清一色為“You will be my girl, my girl, my girl, my girl”。年末,影集《奧術》在第二季劇情中新增女女支線,再度讓酷兒群體陷入瘋狂。

這一年,不僅音樂,電影、影集等各類文化媒介紛紛將「女性情感」(Sapphic Love)置於主體地位。在當前的酷兒流行文化中,猜測隱藏的酷兒編碼(Queer Coding)已經無法滿足群體需求。

美國音樂雜誌《Rolling Stone》將 2024 年稱為 Sapphic Pop 標誌年,酷兒藝術家如雨後春筍般冒出,Chappell Roan、Billie Eilish、Reneé Rapp、girl in red、MUNA 等人逐漸攻佔主流市場,將這股以「女性情感」為主題的音樂風潮推向更廣大的聽眾群體。Sapphic Pop 不只僅限於酷兒圈內,其影響力逐漸在主流音樂圈產生迴響,並深受異性戀社群喜愛。

回顧以往,我們在異性戀音樂中試圖尋找「模糊」的性別暗示;如今已不必將自身情感投射於異性戀關係中,也無需在敘事中切換視角,而是直接以諷刺口氣對過去戀人唱著:「祝福你困在異性戀關係裡,我早說了吧?你會後悔的。」或大方唱出自身慾望:「我可以把這女孩當午餐吃。」

如浪潮般興起的 Sapphic Pop,讓酷兒群體氣氛由過去隱藏、嚴肅轉為如狂歡般的盛會,作品不再只是隱喻性地提及,而是更加直白描繪女性間的情感。對年輕酷兒聽眾而言,Sapphic Pop 帶來了即時的歸屬與認同感。

如今,酷兒已不僅限於談論出櫃故事或內心掙扎,情感表達也不再侷限於悲傷、抑鬱結局,而是可以輕鬆談論些有趣的、歡樂的、情慾的、屬於群體的共同意識。

過去女性情感在社會中的位置

關於「女性情感」(Sapphic Love)一詞,其歷史可追溯至古希臘時代。公元前六百年,希臘詩人莎芙(Sappho)以其歌頌女性情感的詩作聞名於世,後人便將她視為女同志文化的重要象徵。「女同性戀者」(Lesbian)一詞正是取自莎芙的出生地——萊斯博斯島(Lesbos)。

歷史上,異性戀愛與生育被視為維繫社會結構的關鍵,女性的性與情感被框限在「妻子」或「母親」的社會角色中。這使得女性間的親密關係往往被邊緣化。到了 19 世紀中期,西方社會興起「浪漫友誼」(Romantic Friendship)文化,女性情誼雖被社會接受,卻被去性化、隱藏了潛在的性慾層面,主流文化仍不願承認女性間的戀愛關係。

隨著時代演進,「Sapphic」逐漸擴展其文化意涵,衍生出多種女同志相關概念。其中 Sapphic Pop 泛指以描寫女性情感為主題的音樂創作,涵蓋 indie pop、bedroom pop、alternative rock 等多元曲風。

然而,Sapphic Pop 不僅是音樂類型,更是一種文化現象與身份表達方式。核心聚焦於女性間的情感與關係,並延伸至對酷兒身份的探索與呈現。同時,此風潮也強調女性主體性與視角,擺脫以往由男性凝視主導的敘事方式,為女性賦予更多自主權。

Sapphic Pop 的歷史變革

1970 年代的 Lesbian Folk 受第二波女權運動影響,音樂強調政治訴求,例如 Cris Williamson、Meg Christian,其作品多與女權、女同志社群連結。這時的音樂雖然為酷兒群體發聲,但仍侷限於特定圈子,難以進入主流市場。

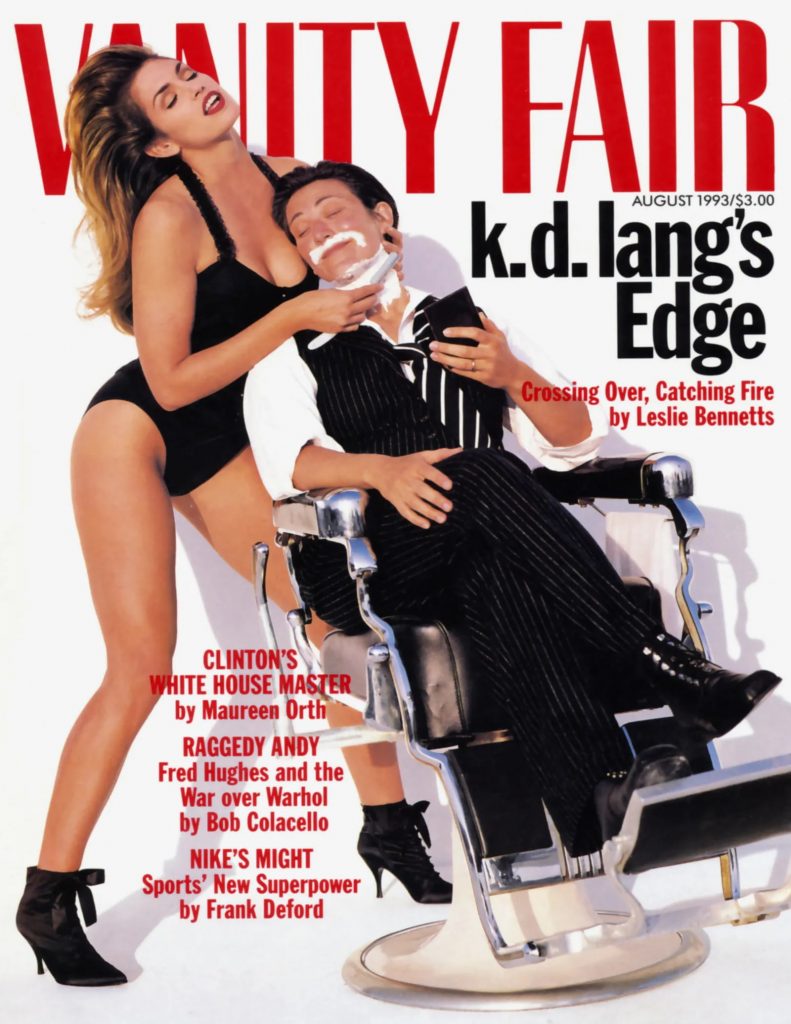

1992 年,k.d. lang 在《Vanity Fair》雜誌中,以短髮形象穿著西裝,顛覆性別刻板印象,此舉引發公眾對女同志形象的討論。1997 年,她發行專輯《Drag》,以異裝文化為題,挑戰傳統性別與性取向界線。

2000 年代,主流市場開始運用「女同志形象」迎合異性戀男性慾望,作為商業賣點。以 Katy Perry 在 2008 年的出道曲〈I Kissed a Girl〉為例,歌詞將與同性接吻描述為一種玩樂及「實驗性嘗試」,並非探索自我認同,MV 更以男凝視角放大女體。千禧年興起的俄羅斯雙人女團 t.A.T.u.,以成員間若有似無的情愫為賣點,最終團體坦承女同志情侶只是建立於滿足男性慾望上的商業包裝。

直到 2010 年,獨立音樂場景成為 Sapphic Pop 的發源地。girl in red、Clairo、King Princess 等音樂人,開始以第一人稱視角,真誠地訴說自身情感經歷。作品不再強調政治口號,而是回歸個人情感,讓女性敘事變得更具親密感與真實性。

推開主流音樂圈的大門

2024 年 4 月,Chappell Roan 憑藉〈Good Luck, Babe!〉一曲登上 Billboard 榜單,截至 2025 年 2 月,該曲在 Spotify 上的播放量已達 12 億次。歌詞描述一位女子試圖否認她對 Chappell Roan 及女性間的愛戀關係。Chappell Roan 於訪問中提到:「我需要寫一首描述酷兒關係中常見情形的作品——有個人在自我和解過程中掙扎的故事,這首歌獻給逃避自己真實情感的人。」此曲將酷兒文化帶入主流市場,2025 年她更以「粉紅馬」之姿拿下第 67 屆葛萊美「最佳新人獎」。

此外,變裝形象也是 Chappell Roan 深受 LGBTQ+ 族群喜愛的原因之一。變裝在酷兒文化中代表著勇敢與解放,她向世界傳遞了一個重要信念:「每個人都可以真實地成為自己,多元族群應該被珍視及慶祝」,此形象也讓 Chappell Roan 成為 Z 世代酷兒偶像代表。

Billie Eilish 於去年 5 月推出專輯《HIT ME HARD AND SOFT》,主打歌〈LUNCH〉可說是將 Sapphic Pop 推向更廣大的聽眾族群。「她的滋味在我舌腔舞動,她嚐起來像是我的命定之人。」歌詞內直率談論對女性的愛戀及慾望。接受《Rolling Stone》專訪時,Billie Eilish 表示〈LUNCH〉靈感源自於自身對酷兒身份的探索,「這首歌幫助我成為現在的自己,我一生都愛著女性,但我只是不明白。直到去年,我意識到我想要我的臉埋在陰道裡。而這之前,我從沒打算談論自己的性傾向。」

隨著 Chappell Roan、Billie Eilish 等人在主流市場獲得迴響後,越來越多酷兒音樂人投入 Sapphic Pop 創作、大量書寫酷兒議題。MUNA、King Princess、Reneé Rapp、Towa Bird 等創作者也大肆地在作品中慶祝真實自我,此景彷彿一場揭露身份的派對。

「同性戀請舉手!」Lesbopalooza 世代來臨

美國女子樂團 MUNA 在 2024 年的「All Things Go」音樂節演出前,在舞台螢幕上閃現了「LESBOPALOOZA」這句標語。「Lesbopalooza」一詞描述以女同志(或廣泛的 LGBTQ+ 女性)為主題的音樂、文化或社交活動。此名稱受到音樂節「Lollapalooza」啟發,強調女同志的多樣性文化。

其中最具代表性的「Lesbopalooza」則是每年春季於美國加州舉辦的 Dinah Shore Weekend。The Dinah 為女同志族群的年度盛事,吸引來自世界各地的 LGBTQ+ 女性參與,其中包括音樂演出、DJ、脫口秀、泳池派對等活動。The Dinah 提供了一個安全空間,讓 LGBTQ+ 女性無需受性別框架限制,自由地表達自己。

隨著 Sapphic Pop 興起,音樂節陣容中酷兒藝術家比重也顯著提高。2024 年 Coachella 音樂節被稱為「Queerchella」,演出者包括 Reneé Rapp、Chappell Roan、girl in red 等人。其中,Reneé Rapp 邀請經典女同志電視劇《The L Word》的主演為嘉賓,並在一把巨大剪刀背景前演出,此橋段引起眾人熱議;巴西雙性戀歌手 Ludmilla 在台上親吻伴侶;Chappell Roan 以變裝致敬酷兒文化,藝術家在演出設計中提升了酷兒文化的可見度,成為年度音樂節的重要里程碑。

臺灣音樂圈與 Sapphic Pop 的距離

在臺灣,酷兒音樂文化尚未形成如歐美音樂圈明確的音樂潮流,風格也與 Sapphic Pop 有些許差異。Sapphic Pop 明確點出女性愛慾的創作方式,與創作者的酷兒身份密不可分。但臺灣女同志音樂多以「抒情、內省、含蓄」方式呈現,也較少透過視覺或市場行銷標明自己的酷兒身份,即使音樂受同志族群喜愛,也不一定會被標籤為「女同志歌手」。

2000 年左右,臺灣曾有一批「拉子」樂團崛起,包括幫幫忙樂團、黏 TT 樂團,兩者皆曾推出錄音專輯,並於當時 T PUB 駐唱。在社會保守氛圍下,女同志文化多以隱密且次文化形式在圈內流傳,反映群體在社會結構中的模糊定位。

綜觀當代臺灣女同志聆聽音樂取向大多以陰性、柔和,並以「女性」為主體的獨立音樂為大宗,如陳綺貞、安溥、陳珊妮、黃小楨等人,發跡於女巫店的她們,也是女同志群體的共同文化符碼。

這些創作者長期支持婚姻平權,進一步在平權運動中扮演推動角色。陳綺貞多次在公共場合「撐同志」,並於同性婚姻釋憲案通過日獻上祝福。此外,安溥長期以自身影響力倡導公共議題,並積極參與公聽會,成為追求自我認同與多元表達的酷兒群體中不可或缺的精神象徵。

具代表性的創作者還有柯泯薰,她於 2015 年同志大遊行前夕發布單曲〈等妳擁有勇氣〉,並以「女字旁」的妳入歌,這也是她在作品中鋪陳自我探索的開端。其專輯《畫話》中的主打歌〈拋〉,MV 內描述了一段女孩間的情慾流動,真實呈現了非異性戀女性經歷身份認同過程中的內心掙扎。

值得一提,鄭宜農是臺灣音樂圈中少數公開性向的女性音樂人之一。她在 2016 年於臉書吐露過去身處異性戀關係中探索自我的心路歷程,這段經歷給予他人表達身份的勇氣及力量。此外,鄭宜農的作品聚焦於探索自由、自我認同與社會等主題,與酷兒群體的生命經驗產生共鳴。鄭宜農的創作與個人經歷見證了臺灣同性婚姻合法化進程,她的存在對於性少數來說,具有跨時代的象徵性。

當前,獨立音樂圈的焦點逐漸轉向中性氣質的唱作人。出道至今一貫以率性形象示人的竇靖童,忠於自我的個性加上獨特創作風格,成為 Z 世代創作人代表。另一位新生代唱作人 Andr,更體現現今「怪奇女孩」風格崛起。其首張專輯《shhh, it’s under my bed》中的〈does your boyfriend know?〉以俏皮方式唱出朋友間曖昧不明的疑惑心情;〈她〉則深入女性情感的細膩層面。

或許正因為新生代創作者生長於多元性別與自由平等的時代背景,他們跳脫社會給予的性別與情感刻板印象,透過創作與聽眾對話,開創多元且不拘於框架的創作風格。

音樂作為傳播文化載體,長期強化異性戀作為「常態」社會規範。然而,隨著社會發展,音樂漸漸成為挑戰及解構異性戀規範的媒介。酷兒文化正引領人們走向性覺醒的道路上,並打破強制異性戀(comphet)的社會框架。2024 年標誌著 Sapphic Pop 從邊緣走向主流的過程,並重新定義女性情感及酷兒文化在主流音樂中的位置,為流行音樂史畫上一筆色彩。