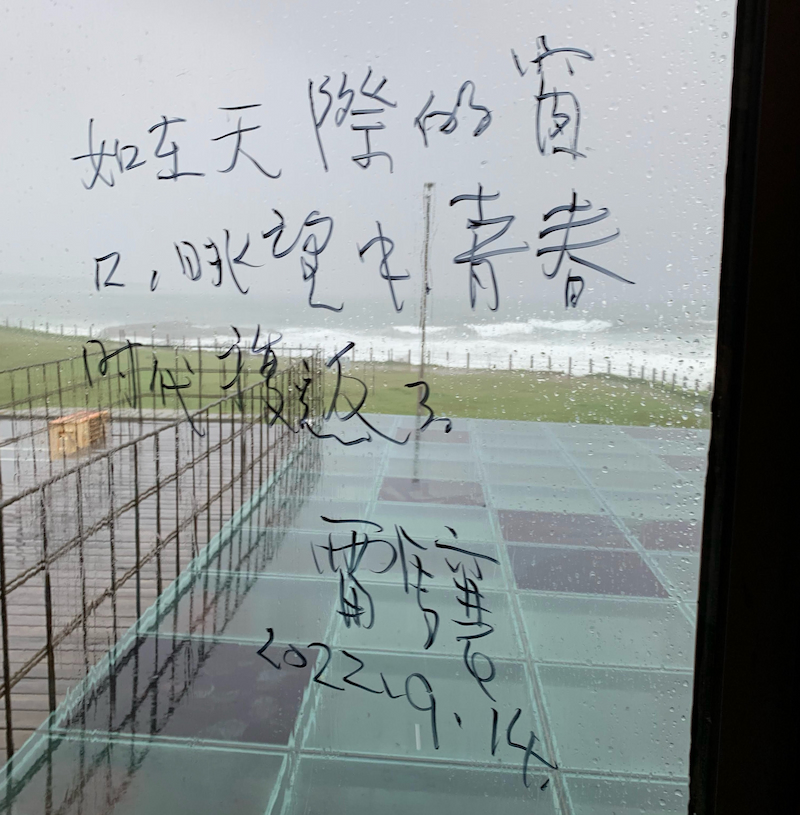

5 月 30 日,父親雷驤離世隔日,雷光夏釋出了新專輯的前導單曲〈飛奔少年〉。墊著節制的鋼琴前奏,雷驤用略略沙啞的嗓子朗讀短文,跟隨呼吸起伏,海浪的聲音將他的青春回憶捲了上來⋯⋯雷光夏的音樂如同向海的玻璃窗上的文字,清晰而透亮,記下了藝術家父親浪漫的夢境。

「他本來就很會掌握語言的節奏,我可能有點遺傳到他。其實生病前,他的聲音更亮、更好聽,但還是很高興有記錄下來。」雷驤的身體漸衰之後,雷光夏在好友的建議下,每天早晨都讓父親讀一段自己的文章,錄音留存,〈飛奔少年〉便是其中之一。

新專輯《小故事》便圍繞這樣私密的家庭記憶展開,整整 11 首作品,交織雷光夏的閱讀和旅行所感,也收束多年來的創作。

自 2015 年《不想忘記的聲音》發行,雷光夏就沒有再以個人名義發表作品,發片頻率從四年一張、不知不覺成了九年一張,樂迷們似乎也習慣了等待,她卻說:「其實這九年中,我並沒有想要做專輯。」

不做專輯,不代表她停下了音樂工作。如果將專輯視作瓶裝水,那麼雷光夏參與的廣告、影視配樂,台北捷運紅線、淡海輕軌進站音樂等,就像是無所不在的水分子,持續以不同形式滲入你我的生活。「只要是聲音相關的工作,我都很享受其中,」她借用前輩音樂人林強的話解釋:「好像你的話已經說完了,只剩下音樂。」

配樂時藏身在導演和角色的故事後頭,專注用聲響輔助影像;日常裡,雷光夏仍持續寫歌、錄音採集。日積月累下來,手邊的素材竟兀自匯聚在一起,甚至彼此拼湊成完整的事件,「我不確切知道那個事件是不是就是『我』而已,可是我知道它們需要被聽見、被我記錄下來。」

著手製作的過程中,她也曾反覆斟酌,這個時代還需要一張「專輯」嗎?「明明就遇到很多困難,也有很多質問或是好奇:它對我或任何人有意義嗎?但無論如何我就是想要把它說出來。」雷光夏的語氣和緩而堅定。回顧來時路,一切的起點,還是得從父親雷驤說起。

「我覺得沒有人會很想瞭解自己父親。」

2012 年,雷驤的多年老友、作曲家徐松榮過世。兩人從就讀臺北師範學院時便相識,而後不論人生際遇變化,一直保持手寫信件聯繫,直至 2010 年前後才中斷。總共四十多年的魚雁往返,徐松榮都一一標註編號收藏,在他身後,晚輩將之重新交回雷驤手中。

多年前留下的筆跡,像來自遙遠時空的信物。「與其說他是從信裡看到老友,不如說是看到年輕的自己。」年過不惑,雷光夏開始面對長輩的衰老、病痛,也在陪伴當中重新理解父母。

大疫之際,雷光夏著手整理雷驤的作品,「早年他寫的小說是很冷冽的,可是後來越寫越暖、越寫越短小。」她記憶中的父親,是個十足的憤怒青年,在封閉的時代反抗教育體制,絲毫不懼被開除學籍。面對女兒的創作才華,雷驤也相對嚴格地賦予期待,和人們心中溫暖的師長形象大相逕庭。

雷光夏笑說:「我覺得沒有人會很想瞭解自己父親。」直到這些年,她才開口詢問:「為什麼你會變成一個溫暖的人,我記得你以前是很酷的。」雷驤回答:「因為這個世界太冷了,我想要為它加一些溫度。」

再次梳理與徐松榮的書信,雷驤想起自己曾提供一首名為〈歇業的浴場〉的短詩,讓對方譜成藝術歌曲。細讀之下,雷光夏決定接續父輩的創作靈光,將曲子完整起來、延伸填上後半歌詞,並改名為〈歇業的海水浴場〉。

「從那天離開之後/讓命運 將你我拋向 不同的地方/短暫絢爛/而如今 冬日將盡」優美的意境,讓人不自覺聯想起日前上映的西班牙動畫電影《再見機器人》(Robot Dreams,2023)——漫長的冬天結束,狗先生回到終於開放的海水浴場,機器人卻早已不在原地,所有一起生活的美好畫面,都成了只能追憶的過往⋯⋯。

早在 2022 年秋天,雷光夏就曾在社群上分享,「這幾個月正在寫一首關於海邊的新歌。」當時的計畫是將〈歇業的海水浴場〉、〈飛奔少年〉和〈小說裡的最後一人〉三首歌收作 EP,配合籌備中的雷驤對話錄一起推出。

最終對話錄未能完成,EP 則發展成為專輯,而再次理解父親的過程,也轉化了雷光夏的創作狀態,她說:「上一張專輯好像還在前一個階段,一直在追尋、試圖從音樂中找到答案。這張比較像是在探尋過程中,知道答案是永遠不可能找到的,但我還是可以給世界多一點什麼。」

每一次翻開《百年孤寂》就會有災難發生

原先安排在 EP 收尾的〈小說裡的最後一人〉,在《小故事》當中也扮演了意象與樂風轉折的重要角色。題材延續「家」的主軸,內容則援引了馬奎斯《百年孤寂》的最後一個章節,試圖用虛構拉開距離,客觀地回看自己的家族歷史。

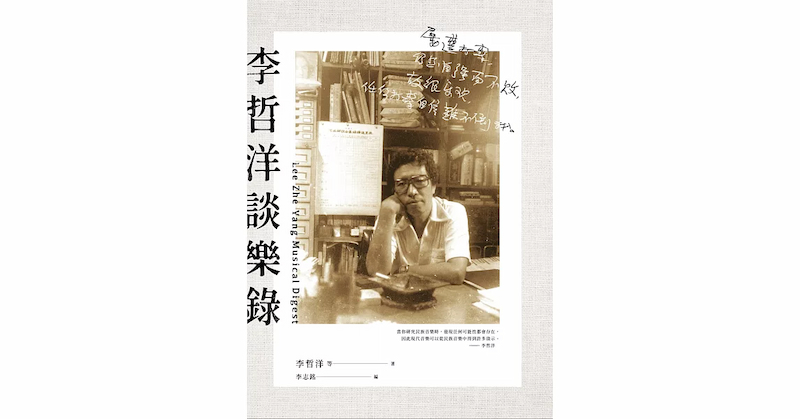

在前作《不想忘記的聲音》,雷光夏就以〈明朗俱樂部〉唱出了外公李漢湖(1914-1950)在白色恐怖時期受難的故事。繼續往下爬梳,她又一一找回家中長輩精彩的生命故事:舅舅李哲洋(1934-1990)是出色的音樂學家,成就卻始終被排拒在學院之外,直到近年才被重新定位;舅媽林絲緞是台灣第一位人體模特兒,至今八十多歲,仍在從事治療身體障礙的舞蹈工作。

誰會是這個家族裡的最後一人呢?我會不會是那最後解開羊皮紙捲的奧雷里亞諾・巴比隆尼亞?雷光夏想著。她接著說,其實已有好多年不敢再讀《百年孤寂》了,因為每一次翻開,現實中就會有災難發生,「第一次是年輕時的一趟綠島旅行,就在電視機上看到飛機穿過紐約世貿雙塔;第二次再讀,又遇到水災,一場暴雨,讓舊家的游泳池出現了一隻大白鵝。」馬奎斯驚人的魔幻寫實,似乎真的跨越了虛構與現實的界線。

〈小說裡的最後一人〉的音樂氛圍,最初源自一部中國電影《隱入塵煙》(李睿珺,2022),但《百年孤寂》的概念一定錨,雷光夏便決定邀請樂團槍擊潑辣合作,將歌曲的張力打開,同時在銳利的搖滾器樂之外,加入古典的弦樂編織時代感,營造魔幻的時空落差。

按專輯曲序播放,經過〈地鐵與樂團〉中來自布達佩斯的環境音轉場,〈在轉角遇見他〉的圓舞曲節奏及悠揚的弦樂線條,又進一步把心理與地理的距離拉開,從虛幻的馬康多,飛越到古老的歐洲大陸。

雷光夏接續翻開另一部文本:來自英格蘭藝術家約翰.伯格(John Berger)所寫的《我們在此相遇》。這是一本難以用文類界定的私密創作,以第一人稱書寫,穿梭在不同城市之間,乍看似遊記,但街道上又不時出現已逝去的靈魂,「我一直很為虛實交錯的事著迷,這本書關於一座城市、關於一個人的童年和所愛之人,我也想用音樂去創造那個立體、 3D 的故事。」

為此,她在好友引薦下,邀請維也那音樂家 Alexander Kukelka 處理〈在轉角遇見他〉的弦樂編曲。「其實這首曲子是比較簡單的,但他非常仔細分析。」她有些不好意思地分享對方的回饋,「他說這首歌一點也不簡單,還有一個獨特的香氣,是很芬芳的。」

檔案回傳,交織的節奏、旋律完全超乎雷光夏的預期,「華麗又頹廢的感覺,好像把你從這個世紀帶往下個世紀。」她心中能跨越維度對話的世界,果真透過音樂立體了起來。

讀〈蒹葭〉就像戴上 VR 眼鏡

《小故事》除了有雷光夏的家族記憶,與從中連綿展開的文本之外,還特別收錄了幾首歌曲,將四散的作品凝聚起來:重新詮釋魏如萱原唱的〈我們〉,把為 VR 動畫電影製作的同名歌曲〈紅尾巴〉再次混音,還拿出了疫情期間誤打誤撞寫成的〈蒹葭〉。

2020年,由洛杉磯台裔製作人 Angela Lin 邀集多位音樂人,改作林強的經典配樂〈單純的人〉,推出合輯《單純的人 Pure Person》。起初雷光夏也受邀參與,但到了交件那刻,製作人才委婉地說:「妳是不是搞錯方向了?」

「我以為是要重寫一首,還特別跑去福山植物園錄大自然的聲音,採用古老的《詩經》向『單純』這件事致敬。」說著說著,雷光夏自己也忍不住笑出聲來。不過她想,這樣一首長達六分鐘的曲子,背景還有生機勃勃水流、蛙鳴、蟲聲唧唧,留著也無礙,總有一天用得上。

〈蒹葭〉代表的是單純嗎?我忍不住追問。查找現代的釋義,這首詩可以是政治諷刺、表達對人才的愛惜,也可以是單純的情詩。而在雷光夏的解讀裡,〈蒹葭〉是很「科幻」的,「你想像詩中的情境:在一片霧中遠遠看見一個人影,想要靠近它,卻發現無法觸及,忽遠忽近,感覺就像戴了 VR 眼鏡。」

回想疫情來襲之時,人與人只能線上相見,隨手切換視窗,就從一個聊天室跳到另一個會議室。的確如同〈蒹葭〉的場景,一下在水中、一下又在高地,飄忽不定。雷光夏從詩經的賦比興讀出了未來感,「雖然〈蒹葭〉是一首那麼古老的詩,對我來說卻像是邁向全新世界的第一步。」她大膽地把視野與想像打了開來,將蒹葭收在《小故事》的結尾。

想要造就科幻,只有植物園錄音還不夠,她想再把曲子交給林強,請他加上電子聲響。林強卻回覆:「現在這樣已經很好了。」一切都不用改動,他喜歡單純的美感。「我就最怕他這樣子。」雷光夏苦笑,好在他答應幫忙重新混音,成果也再一次帶來驚喜,「我不知道他做了什麼?明明每一軌都是一樣的,可是整個空間都被拉了出來,我很喜歡這個版本。」

用音樂把故事繼續說下去

從 1998 年在「水晶唱片」發行的第一張專輯《我是雷光夏》開始聽起,雷光夏的每一張專輯作品,都擁有一個獨立的世界觀和對聲音的想像。到了第七號作品《不想忘記的聲音》是她最純熟、也最有野心的階段,企圖透過一張專輯「收集全世界的聲音」。

到了 2024 年的《小故事》,雷光夏的動機變得格外單純,「我就好像聲音採集者一樣,出門去收集到我看到的事情、聽到的聲響拿回來,也許有一天它們就會長成一首歌⋯⋯而此時此刻,如果我只有一次機會做專輯,那我會想要找到心中最想合作的人來一起完成。」

翻開歌詞海報,名單上有一半是黃中岳、陳主惠、徐千秀等多年夥伴,另一半則是像林孝親、張晁毓、槍擊潑辣等不同世代的音樂人。談及合作過程,她說其實有很多人還沒有真的見過面,都是透過線上溝通,「但我還滿喜歡這樣的工作模式,就以音樂對決,沒有其他東西。」

反覆聽著《小故事》,風格不時變換的歌曲之間既各自獨立、又緊緊相連,就像閱讀卡爾維諾的《看不見的城市》,一則則迥異的寓言,最終都連成了一道令人難忘的風景。

「小故事,讓命運深深交會。」專輯發行前,雷光夏在社群上透露標題曲〈小故事〉的歌詞,文字簡潔,寫的是這一切的起點,也是終點。「替父親錄音的時候,他和我聊到與母親相識之初,他會讀像《悲慘故事》這樣的世界名著給她聽,這次沒有唸完,下次就還可以再碰面。」那是雷光夏第一次知曉父母的這段青春過往。多年後,母親生病住院時,她又見到雷驤帶著一本書到病榻旁,說故事給太太聽。

「遺憾的過去忘了吧/新的故事將從 這首音樂 重新開始」,寫歌的雷光夏好似保留了寫作、畫畫的父親「為世界加一些溫度」的願望,用音樂讓小故事繼續說下去、繼續唱給更多人聽。