雨後的下午,疲弱的春在等待夏日的爆發,斑駁的建築就在這樣的日曬雨淋中,步步迫近了結束。公館的「河岸留言」還不到正式營業時間,因為位處地下一樓,甫開門時雨的味道還不曾散去,像誤闖一場潮濕的舊夢,一道窄窄的樓梯割開兩個世界,一旦離開室外的光線,根本無從察覺時間的流逝。

容納人數一百多人的小空間,反而更適合新人作為夢開始的地方。舞台上「河岸留言」的霓虹燈沉默地發著光,藍色的牆面上整齊掛著一幅幅樂團或樂手的海報,唯獨 Kurt Cobain 的海報歪得恰到好處,幾乎讓我以為是故意的,直到在我端詳過後,剛出現的小儀姐注意到這歪斜的一角,小心翼翼伸手扶正。

小儀姐與人稱「Geddy 老師」的丈夫林正如一手創辦河岸留言,走過 23 個年頭、上萬場演出。23 年的時光,足以見證一個地下樂團成為天團、一個孩子成人,難以想像,如果河岸留言是個有血有肉的人,那麼他也差不多該與我一樣大了。我沒機會參與他的精彩過去,但我們一直存在於同個時空中,如今,在因都更而熄燈前,由我提筆撰下他的回憶錄。

無知的力量很大

一切都要從上個世紀末說起,當時的 Geddy 剛從美國學成歸台,亟欲找一個可以演出的場所,但當時在台灣能夠表演的場所還是以 pub 居多,需要配合用餐的客人,難以隨心所欲地表演。某次小儀姐逛街經過,發現現今公館小河岸的場地正在出租,地下室剛好又能降低表演時可能在周遭產生的噪音問題,因緣際會下選中了這裡。

彼時,脫拉庫的主唱國璽還在跟 Geddy 學吉他,Geddy 就這樣領著包含國璽在內的一眾學生,一股腦地開始裝潢起來,所有的工程都在摸索中親力親為完成。脫拉庫成為第一個塞爆小河岸的樂團,但粉絲們恐怕都不見得知道眼前的舞台、地上鋪的導線和牆上的海報都有主唱國璽的一份功勞。他們與陳珊妮等人都在初期為小河岸打響知名度,讓這個小小的地下室逐漸得到樂迷的認可。

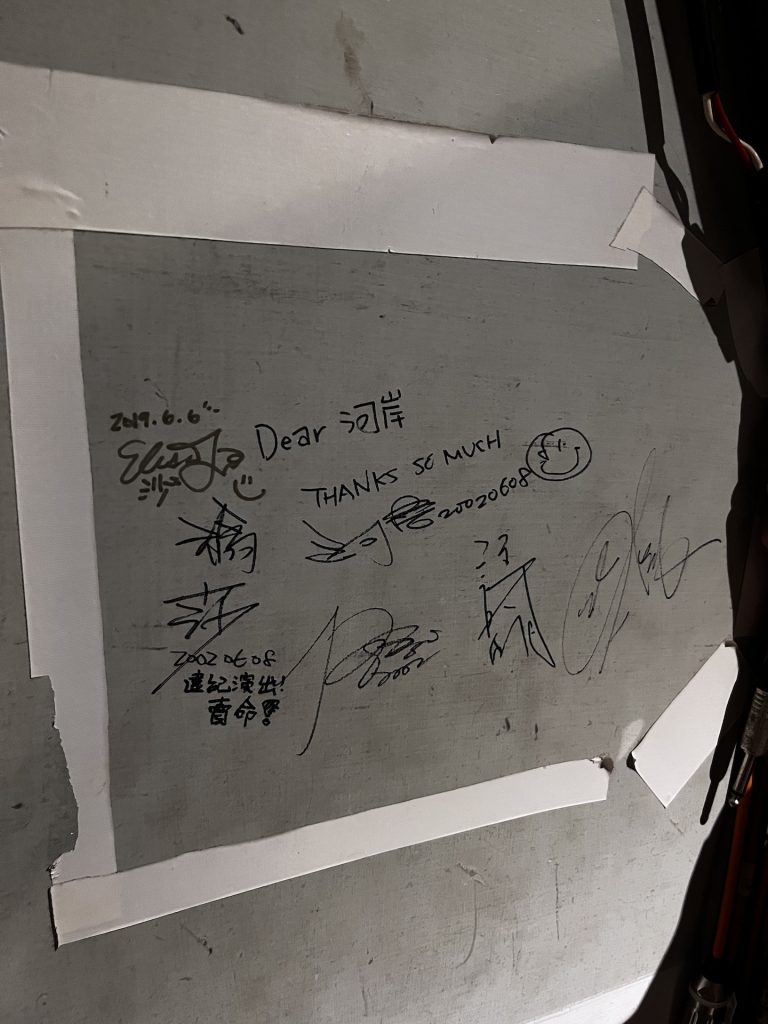

在這條光陰的長河中,同樣讓人難以忘懷的,還有神秘樂團「五分珠」的演出。小儀姐解密,原來所謂的「五分珠」其實就是五月天,後台還有團員們留下的簽名。2002 年的五月天還沒有如今的天團地位,不過已經人氣頗高,即使用上化名仍有諸多粉絲抱著賭一把的心態前來,將小河岸擠得水泄不通,時至今日小儀姐依舊記憶猶新:「現場大合唱時,那個牆壁都可以冒汗了。」

在都更前,小河岸力邀過去曾站上這個舞台的音樂人復刻以前的演出,然而 Geddy 笑道:「他們(五月天)現在沒辦法接受人家距離他們 30 公分。」看來「只要三百塊錢的門票,就能近距離欣賞五月天」的童話故事果然是一期一會,只能留在他們與當晚幸運歌迷們的回憶裡。

「五分珠」那種涉世未深、帶著汗味的熱血,或許與當年一頭栽進河岸留言的 Geddy 類似。作為音樂人,他起先只是一心想打造一個舞台與朋友同樂,對經營展演空間需要面對的法規和瑣事一無所知。「想太多就不會做了,就是一個衝動。」Geddy 感嘆:「無知的力量很大,知道太多反而會卻步。」

無知的力量迫使 Geddy 日後才親身在風雨中汲取諸多教訓,多到儘管小河岸即將停業,他與小儀姐依然有訴不盡的苦。從前還沒有所謂「展演空間業」,河岸留言被歸類在八大行業中的飲酒店業,以最嚴格的法條檢視,也讓他們從「無知」變成現在的法規達人。

經營者心中促進正向藝文交流的場域,在公部門僵化的標籤下,成了需要被高度監督的聲色場所。不合時宜的法規、政府部門的分歧、繁瑣的行政流程、不符比例的審查標準⋯⋯不過百餘人的經營規模,卻承擔巨大的耗損。小儀姐直言,展演業合法的代價如此高昂,幾乎是變相逼迫業者遊走在法律邊緣。

20 幾年來,等不到他們期待的體諒,只有熱情日復一日被消磨,Geddy 早已心灰意冷:「當然有些政治人物說要大刀闊斧改,但也只是說一說,因為跟他們的選票沒有太直接的關係,或是有更多更要緊的事。」 他們絮絮叨叨說了許多,卻也不願讓我全搬到檯面上,只因他們早已得出一個無力的結論:看不到未來有改善的可能。

若要說有什麼值得慶幸的,大概就是小河岸的空間先天具有合法化的條件,為了符合雙出入口的安全規範,他們將原先舞台後方被房東封住的樓梯口鋸開。一如小儀姐所稱,這個小地下室是個幸運的福地,因為更常見的情況是業者租下場地、申請商業登記也裝潢完成後,才被告知安檢不合格,場地本身卻又沒有改善的空間,只能面臨勒令停業的命運。

「所以 Geddy 他說,小河岸其實就像是一朵在逆境中開出的、原生的花朵。」小儀姐感慨道。

小河 23 事

哪怕產業環境的險峻早就成為夫妻倆的共識,但這朵花卻還是在峭壁上屹立不搖了 23 年,直到不可抗力的都更提醒著:「時候到了。」事實上,約莫 7 年前,他們就已對都更有了心理準備,若不是因為疫情,告別可能還會來得更快。小儀姐忍不住開玩笑,早知如此還不如提早都更,他們就不用經歷 COVID-19 帶來的衝擊了。

不過,長期以來不友善的大環境都沒能擊垮他們,COVID-19 當然也不會。玩笑歸玩笑,小儀姐內心深處還是希望能與自己的心血同進退:「也不想用 COVID-19 做一個結束⋯⋯」Geddy 接話:「就是覺得,不願意就這樣認輸了。」

在正式謝幕之前,他們以名為「小河 23 事」的一系列活動,紀念這 23 年的歲月。曾在這一方小天地與觀眾短兵相接的音樂人,現在陸續回來告別。除了滅火器是首次光顧,其他諸如脫拉庫、陳珊妮都是回歸復刻演出,甚至也有如輕鬆玩這種已解散的團,特地為此限定重聚。在音樂人們盛情難卻之下,實際的演出場次早已超過原訂切題的 23 場。

來者不拒可能是小河岸最大的特點之一,從閃靈到陳綺貞都曾站上這裡的舞台,不只風格不拘,乃至連觀眾捧場與否都不甚在意。雖然完售爆滿不過是一百多人的事,但他們一向樂於為初出茅廬的樂團提供舞台,以至於也曾出現不到十個觀眾的場次,甚至無人出席也不畏虧本,讓樂團照演不誤。

不論是從主流退下來的藝人、獨立歌手還是地下樂團,只要願意,小河岸都會敞開雙臂歡迎。「我一直覺得小河岸就像一個停泊的中繼站,」小儀姐指出:「像有些人以前經歷主流唱片的解約潮,可是他們還是喜歡唱歌,就會來這邊。」

在復刻演出之餘,「小河 23 事」在 6、7 月還會設展,展示從前到現在累積的照片、節目單等,並舉辦主題講座,探討的都是當下音樂產業中最受矚目的幾個議題。涵蓋中華音樂著作權協會(MÜST)近年來的版權爭議、文化部對音樂人的補助、以及未來 AI 可能對音樂產業造成的影響,分別邀請不同立場的主講者,期待能以更客觀、全面的角度促進正向討論。

「搞不好這樣走過以後 live 又會興盛?」針對 AI 帶來的衝擊,辦過萬場現場演出的 Geddy 也提出他的觀點:「因為什麼是真的已經搞不清楚,那就變成兩極化,你要聽到本尊只能看 live 演出,只有 live 是最真實的。」

假使沒有都更,隨著他們年歲漸長,也考慮過將小河岸轉讓給年輕一輩的人才接手。Geddy 始終堅信,這朵花之所以會開,就是因為被人們需要。跟強調豐富編制、舞台效果的大型場地不同,像小河岸這類小場地,正是為了磨練音樂人的真才實學而生,純粹考驗現場的表演功力。

「這邊的觀眾接受度都很高,也更能夠接受真實的你,一旦接受你他就會變成鐵粉,你去高雄他就去高雄、你去月球他就去月球。因為他看到你真面目了,他不是看到你濃妝豔抹那個部分。」

Underground 時代的終結

大概是早有準備,面對結束,Geddy 和小儀姐的態度比我想像的釋懷,回望這紮紮實實存在過的 23 年,感傷和惆悵難免,但至少,他們自認沒有留下什麼遺憾。儘管吃過些苦頭,但每場演出裡那些無法復刻的動人點滴、僅存在當下的汗水和歡笑,都是莫大的安慰和鼓舞。

一如「小河 23 事」的主視覺,從一樓沿著樓梯下行,宛若穿過時光隧道,外面的世界運轉照舊,地下室的先天條件卻讓小河岸輕而易舉地自成一個小小宇宙,隨著每天不同的演出變幻色彩。不只觀眾,在復刻演出時,連小儀姐都在恍惚之間,找回走失的歲月:「譬如說我看 1976,我就會覺得我應該是三十出頭而已,還是會回到一開始的那種悸動。」

在訪問中間,還有一位疑似記錯演出時間的樂迷誤入,不免讓人聯想,他是否也是在穿過這條時光隧道後,時空錯亂了呢?

聊著聊著,小儀姐陷入回憶。曾經還是未成年的樂迷,最近來看表演才赫然驚覺對方已屆 40 歲,可小儀姐腦海中分明還清晰記得早些年對方在這裡度過 18 歲生日、買酒慶祝的片段,誰料轉眼就是數十年。

經驗老道的小儀姐分享,以前表演開始的時間晚,結束更晚。臨近午夜時,只須一眼掃過去,在人群中躲藏、企圖多逗留一會兒的就是那些未成年的學生,且往往還是會被他們毫不留情地揪出來。話雖如此,在這些瑣碎的日常中,他們仍與這些熟客建立了深厚的情誼,甚至還有客人自發性「深入敵營」,為小河岸廣發節目單宣傳。

「因為我們都會做節目單,他就去當時還在金山南路的 Brown Sugar 那邊發,我說你怎麼敢啊?他說我就看那些客人進不去,我就建議他們可以來這裡。」小儀姐回憶起熟客義氣相挺的荒誕行徑,不禁失笑。

然而,對照過去,Geddy 也觀察到現在這樣的「clubbing 文化」式微:「Clubbing 就是你來起碼喝一下、hang out 一下,不會曲終人散嘛。以前黏著度比較久,跟吧台比較多互動,演完也會再跟自己的朋友或樂團聊聊天,現在都比較目的化,演完就趕快閃。」他半開玩笑稱,店內千辛萬苦申請到的酒牌這下子都無用武之地了。

無關好壞、對錯,更像是人們接收資訊的方式轉變後,隨之養成的人際變化。Geddy 指出,現代人每天面對龐大的資訊量,串流上千萬首歌曲躺在播放清單,確實大大拓寬了接觸新音樂的媒介,相對也失去了以前買下一張新卡帶或新 CD 後,反覆研究名單裡每個樂手和製作人的感動。

「我很懷念以前那種 clubbing 文化,感覺這裡關了之後,也很難再有了。」Geddy 坦言,如果說小河岸的熄燈真有什麼遺憾,那不會是他的遺憾,而是替大家感到可惜:「我覺得這是 underground 時代的結束,而且我們真的是在 underground。」

以前的主流和地下音樂壁壘分明,地下音樂幾乎就是主流音樂的對立面(參照濁水溪公社),不過,這種強烈的反叛意識在這些年來不斷被稀釋,獨立音樂人登上金曲獎名單,疆界破除,兩者逐漸合而為一。

小河岸的空間不大,能容納的人數跟售票收益有限,可面對音樂,無論主流或極小眾的聲音,都能在此擁有一席之地。始終保有 underground 色彩的小河岸,直到七月都市更新前,仍與在乎它的音樂人貼得很近很近。

這陣子經常收到關心,小河岸是否還有在其他地方重啟的可能?Geddy 只淡然表示,不會積極尋找新場地,接下來的心力著重在優化西門的大河岸留言。就像他說的,這朵花或許是因為天時、地利、人和才偶然綻放,時候到了,花終歸會謝,而他們也早已不是那個天不怕地不怕、試圖力挽時代潮流的狂妄青年。

言盡於此,Geddy 言語間仍然溢著感傷:「現在二、三十歲的人喜歡的地方,不見得是我們喜歡的,我對這件事情也釋懷啊,不能做著不老的夢嘛,也是要 let it go。」

不知是否因為連日的細雨纏綿,在訪問過程中,持續有蚊子圍繞,而且非常團結一致地聚集在我們身邊,除也除不盡,難道牠們也捨不得這裡嗎?唯一值得欣慰的是牠們不怎麼叮人,訪問就這樣在分神揮趕蚊子和電蚊拍發威的霹啪聲中,斷斷續續結束了。

每一天,新的流行不斷出現,汰舊換新只是最普通的日常,多少聲音就在這樣的淘洗中被迅速淹沒,小河岸帶著它的使命,一直努力承接這些音樂,直到它也成為這匆促的浪潮湮沒的一部分。

尚在消化 Geddy 那份放手的坦然,我明白我或許還太年輕,難以適當咀嚼其中夾帶的傷懷,但至少當我再度穿過那道樓梯,回到羅斯福路時,霎時懂了時光隧道的魔力。下樓前的天光,等我回過神來,迎接我的已是帶著絲絲涼意的夜色。一個下午,我完成了一趟時空旅行,也許他們亦是這般,在這個地下室躲過時間的催促,偷了 23 年,種一朵美夢。