文/蕭詒徽

在各式各樣介紹一位音樂人的方式之中,有一種總是讓我在讀到時不自覺停頓,那就是關於這位音樂人「不會什麼」的描寫。

那通常是一個轉折語氣的句子:「事實上,他根本不會看五線譜。」「很難想像,寫出這樣一首歌的人竟完全不懂樂理。」然後接著一個實務執行的說明:「他只能靠錄音,一個音一個音唱給別人聽。」「『製作人會幫我找人寫總譜啊。』」

之所以停頓,是因為這類描述通常是為了強調這位音樂人的才能,不因為他沒有受過正統的音樂訓練而損減。但我會同時意識到,會不會看五線譜本來就不是音樂訓練中最切實影響到音樂創造的部分。它更偏向是一種工具,在整理音樂想法以及與他人協作時發揮作用。

要比喻的話,讀中文系的人最討厭活動司儀把我們的系名錯唸成「中國語文學系」。因為我們是中國文學系。這個名稱暗示其側重文學的學習,而非語文的學習。縱然韓國語文學系或歐洲語文學系一樣有文學課程,但語文訓練和文學訓練的本質是不同的——會不會看五線譜和懂不懂樂理,理應是前者。

專精 Photoshop 程式裡每一項功能操作的人,不見得修得出一張好照片。當採訪者或者音樂人自己,用會不會看五線譜這件事來映襯才能,我會懷疑他們是不是把這兩件事搞混了,停下來,然後告訴自己想太多了,他們只是覺得這樣講起來很帥而已。

當我在《登台之路》十九兩的那一集、又一次看到「瑞奇她其實是完全不會看五線譜的」這個片段,我依舊遲疑了。幾秒鐘裡,腦中又跑過一輪上述五百字的思索,注意力才重新回到片子。但這一次,似乎有一點點不同,心裡浮現微微異樣感。

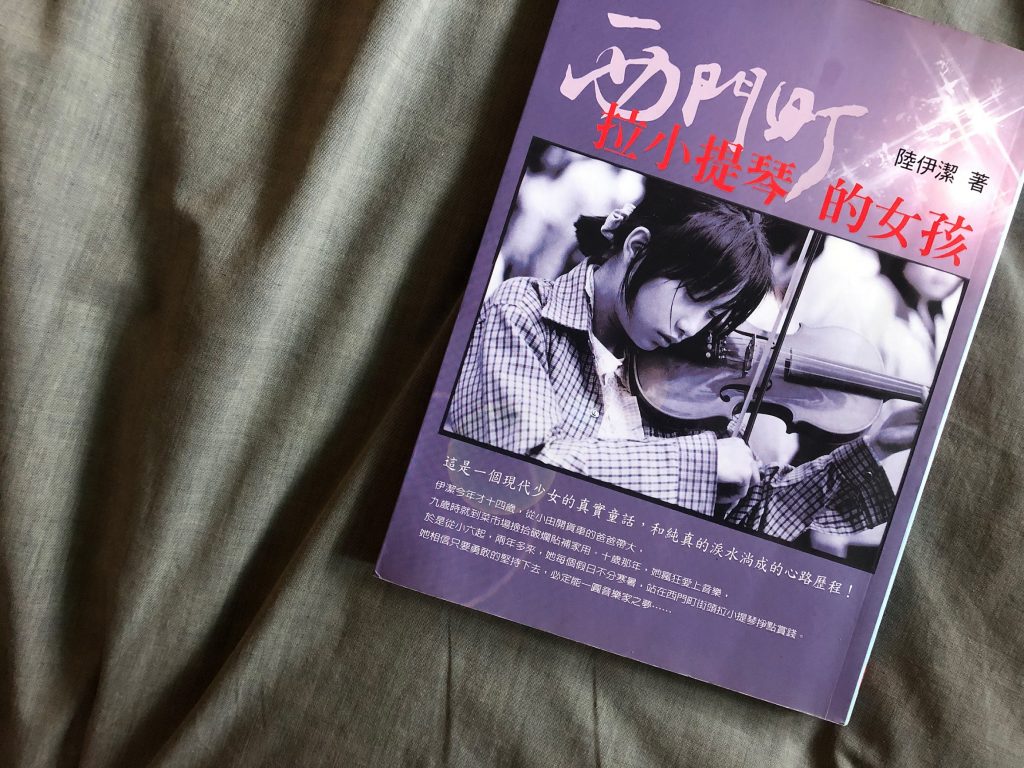

當我試著尋找這份異樣感的成因,我發現是因為片中出現了另外兩件事物——一件是瑞奇在十四歲時出版的自傳《西門町拉小提琴的女孩》(編按:以下簡稱《西》)。另一件,是瑞奇的爸爸。

■

在看這一集《登台之路》以前,我並不知道瑞奇曾經是吳憶樺等級的新聞人物。

用二十年前的線索拼湊而出的新聞本事是這樣的:

十四歲的陸伊潔小妹妹,週末總是出現在西門町拉小提琴賺錢。她來自單親家庭,手上的小提琴是開貨車的父親帶著她到樂器行挑的最便宜的一把。她的夢想是到奧地利學習音樂,而她的熱情打動了一位退休的女醫師,這位醫師決定出資贊助她的夢想。

之後的情節開始出現歧異。有些新聞寫「後因女醫師家人堅決反對,出資之事不了了之」;有些版本則是「留學計劃因陸伊潔簽證遲遲無法辦妥而作罷」。

結局當然作文般地收在陸伊潔不為夢碎而氣餒,將繼續在西門町拉琴。

紀錄片裡,接受側訪的王希文這樣轉述阿雞和瑞奇相識的場景:「他說,他在西門町『撿到』她。」

我時常表達我對十九兩的喜愛,這份喜愛體現於我平常在家裡走來走去的時候會一人分飾兩角唱〈探長馬蹄諾〉。但我認識十九兩的時候,他們已經是十九兩了。我不知道二十年前的事。

所以,當我在《登台之路》的畫面中看到,二十年前瑞奇竟然還寫了一本書記錄這件事,我立刻去找到了這本書,然後居然還找到了。拍賣網上的二手書店。六十元。

二手書店的拍賣頁面裡,竟然還放了〈探長馬蹄諾〉的 MV。

■

我喜歡蒐集爛書。更確切地說,我喜歡蒐集「感覺得到它想要做某件事、但它顯然誤會了什麼」的書。例如打算把靈學結合高科技外星文明來傳遞的《我的外星人老公》,或者想把自己的女兒包裝成杜甫的《巧克力詩人》,都在我的書架上。

這些爛書其實不是爛書,因為它們欲蓋彌彰地展示了某種價值觀欲藉由「出版」這個行動,來神聖化或經典化自身的樣子。那份粗糙,有時反而比一些真正在出版事業裡循「漂亮方式」所完成的東西更真誠。

因為太輕易就被識破了,反而顯得誠懇,安全,無有惡意。

這樣的書另一個看點,是通常可以很清楚地看見背後的權力,以及權力所想像的「作家」是什麼性質。《巧克力詩人》裡的自介與作品,顯然經過作者父親想要強調「童真天才」的潤飾;《我的外星人老公》書中的照片充斥各種「協會」與靈能商品的展示。這些權力介入書的完成,一看就知道並非作者的意志;也通常因為他們的介入,作者本來可能有的最好的靈光,也被搞得亂七八糟。

瑞奇的《西》也有一樣的狀況,但它依然解答了我的異樣感——

書中以第一人稱描述瑞奇的個人音樂學習史,先是提到她曾先後加入學校的樂團和合唱團,但她因為不會看譜並且「總是故意亂唱」而被踢出;

然後,寫到她選擇在西門町演奏,是因為「雖然沒有去過,但是同年齡的同學常常提到,感覺人很多」;

其中一個有著強烈小說感的片段,是有天瑞奇演奏到一半,看見一群同班同學來到西門町。她看見他們走向自己,以為是要聽她拉琴,結果這群同學走過來是要對她說:「陸伊潔,妳知不知道阿宗麵線怎麼走?」

瑞奇回答不知道,那群同學就走掉了。

我忽然明白片子裡關於五線譜的事讓我感到有些不同的原因。縱然或許仍有神祕化天才的成分,但更多時候瑞奇面對的目光,不是對她懂音樂的仰望。同學並未因為她靠著自學演奏小提琴而崇拜她、被她的音樂感動,老師們也沒有因為與才華有關的任何原因試著留住她或幫助她。事實上,當時的瑞奇確實因為這些「不知道」,而被這個世界所隔絕。

也就是說,在瑞奇生命的語境中,大多數人談及瑞奇不會看譜的這件事,與其說是為了要表現她的才華洋溢,倒不如說是為了要凸顯她無法與世界溝通的這一點。

五線譜是瑞奇與這個世界之間的柵欄,是她不善與人交際的象徵。

因此,當她的自傳、她的新聞以及十九兩的紀錄片中一再出現這個敘述,那不是一種映襯修辭,反而更關係到另一個命題:

無法與人交際的話,就沒有辦法做音樂嗎?

■

這個問題很奸詐。不會與人交際的話,當然還是可以演奏音樂、創造音樂。可是,做音樂確實也不只是到演奏和創作為止的事而已。

真不公平,擁有才華的人會因為不擅交際而失去機會。釐清了這一點,阿雞的那句「撿到瑞奇」忽然也沒那麼刺耳了,因為他說的不是在市場裡發掘珍品的幸運,而是,「要是她擁有那個她本不擁有的東西的話,早就能夠擁有一切了」的嘆惋。

我仍記得在見證大團第一次聽到十九兩的震撼。他們說的故事精準掌握了獵奇和詩意的分寸,對我示範了如何以童真的方式闡述惡意。而瑞奇手上總是斷了幾縷弓毛的弓,以及琴身刻了「陸伊潔」三個字的琴,和十九兩總是稍微超出格律所帶來的驚喜,也與偶爾在激情處 pit-tshe 的琴聲一起,和總是顯得太老的我的心情融為一體。

瑞奇的爸爸出現在片子裡的時候,我意識到二十年前的記者想要做這個新聞的原因。刻板印象中與音樂扯不上關係的出身背景,讓我們投射階級翻轉的期待,又在現實不如人意時提供一種簡易的惆悵。

當年從新聞上知道西門町拉琴女孩的人,其中有多少知道瑞奇現在有了十九兩,為電影配樂,為萬芳寫歌?十四歲時被寫成作文的人生,知不知道似乎根本不影響聽者的感覺。因為看了《登台之路》而去尋找一本自傳的過程,我則又一次感受到人們老是期待這個世上所有的才能都能被完成,但對完成的想像力卻又老是太貧乏了一點。

是這份貧乏帶來了痛苦,而不是才華。

阿雞與瑞奇的故事的迷人之處,也不是後來他們成為了十九兩。至少,從片中和書中我所認識到的瑞奇,是連同類也不需要的那種人。迷人的地方,是阿雞讓瑞奇繼續這樣、不需要為了尋找同類或與人溝通而改變什麼的模樣。阿雞知道有些東西不用學。

有時候,幫助一個人,不是讓他學會什麼,而是讓他不用學會什麼。維持不會的狀態也不錯。

這又與痛不痛苦無關了,而是,那樣真的很不錯吶。

我覺得十九兩這個樣子,真的很不錯。